| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |

|

||||||

|

Alba, la cittadella di Brennodi Maria Grazia Tolfo

Alba, il

centro della confederazione insubre

Nel 396 il dittatore M. Furio Camillo era riuscito, dopo un decennale assedio,

a conquistare la capitale etrusca Veio e a indebolire a tal punto la presenza

etrusca nel Centro Italia da creare un pericoloso vuoto. Infatti solo cinque

anni dopo i Senoni guidati da Brenno,

scesero fino a Chiusi e la assediarono.

La

storia locale ricorda il passaggio di Brenno con grande considerazione,

attribuendogli la fondazione di Alba

ossia

"la città" o l'oppidum, nome che richiama alla mente Albium

Ingaunum (Albenga, fondata circa nello stesso periodo, V sec. a.C.), Albium

Intemelium (Ventimiglia), Albium Docilii (Albissola). Questo

accenno, assente nei testi romani, compare per la prima volta nei documenti

con Paolo Diacono, lo storico dei Longobardi, e viene ripreso alla fine del X

secolo nel De situ civitatis Mediolani.

Belloveso, indicato tutto sommato da una fonte storica attendibile come Tito

Livio, scompare. Come

detto nel precedente capitolo, nel IV secolo i centri più importanti

dell'Età del Ferro, l'area di Golasecca e Como, avevano perso la loro

importanza, cedendo forse il passo a Medhelan,

che da semplice santuario si era trasformato in metropoli, entrando

forse nell'orbita commerciale dei Liguri. Questo spostamento coincide con l’abbandono

generale della fascia pedemontana per la pianura, probabilmente in seguito

alle migliorate condizioni climatiche. Sappiamo

che nel 385 a.C. gli Insubri si alleano con Velletri, Tivoli e col tiranno di

Siracusa Dionigi il Vecchio contro Roma: è un'alleanza politica, strategica o

solo una forma di prestazione mercenaria? Possiamo

supporre che si formasse presso il santuario il centro delle operazioni in

Gallia Transpadana, più vicina sia idealmente sia geograficamente alla Gallia

Transalpina. Alba in ogni caso non distrusse il santuario, ma segna il momento

in cui Medhelan perde il suo

carattere esclusivamente sacrale per diventare un insediamento abitativo nei

dintorni del nemeton.

[2]

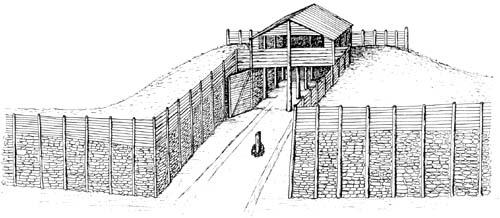

L'oppidum di Manching in Baviera A parte il nome

- più o meno di fantasia - di Alba, sembra ormai appurato che il nome “Insubri”

indichi il gruppo egemone della confederazione a cui erano subordinate altre

comunità tribali transpadane, celtiche o no, ad esempio Comensi, Vertamocori,

Laevi e Marici.

[4]

Per

quanto ne possiamo dedurre dalla totale assenza di reperti e di indicazioni,

la vita nel Medhelan insubre continuò come nei secoli precedenti, ottenendo

verso il III sec. una maggior protezione con un muro gallico che trasformò il

santuario in un oppidum. C’era

una vita urbana organizzata, con abitazioni disposte lungo le vie principali,

un ceto capace di produrre e importare beni di lusso, una zecca dove coniare

la moneta di scambio. Como, la città più importante della Cisalpina per i suoi

traffici, era decaduta. Gli Etruschi, da esportatori di merci quali erano

sempre stati, avevano diffuso anche tecnologia come il tornio a ruota per la

ceramica o gli strumenti per l’edilizia. Si potrebbe dedurre che la

decadenza di Como sia stata conseguente alla disfatta degli Etruschi. Abbandonata

la pedemontana, Medhelan assunse

un ruolo di centralità nella rete commerciale insubre e si avviò a

trasformarsi in abitato.

[5]

Se

pensiamo che il Medhelan era

diventato una metropoli, un punto di coordinamento per le altre tribù

confederate, dobbiamo ammettere che le tracce di insediamento sono molto

labili anche in questo periodo. Da Polibio sappiamo poi che gli Insubri

avevano un tempio dedicato a Minerva (Belisama), che custodiva le insegne

dette “inamovibili”, tolte in occasione della guerra contro i Romani nel

225 a.C. Non è facile immaginare dove si trovasse questo tempio e quindi

dobbiamo ricorrere come al solito alla tradizione locale, supportata da alcune

autorevoli considerazioni archeologiche. Seguiamo la versione del Besta: In questa

città era riverita la dea Minerva; secondo Polibio et altri scrittori il

tempio, ora distrutto, di S. Tecla fu da quegli idolatri eretto a onor di

questa dea, il che affermano lo stesso Alciato e Lorenzo d’Anaunia nella sua

Fabbrica del Mondo...

[6]

G.A.Castiglione lascia intendere che si poteva trattare di una divinità

femminile sincretista, che accomunava Minerva,

Diana e Giunone, rilevando senza saperlo che la Grande Madre celtica

assommava in sé la funzione sacerdotale

come ispiratrice della poesia e guaritrice, la guerriera come protettrice dei guerrieri e la produttiva

[7]

. M.

Mirabella Roberti rintracciò negli scavi di S. Tecla una cella quadrata di 17

m di lato con paraste angolari, che interpretò come il tempio di Minerva. E’

difficile stabilire se questo fosse nel III sec. a.C. il tempio della “Luminosa”,

ma è possibile che l’edificio quadrato corrispondesse realmente a un tempio

gallo-romano in età posteriore, similmente a quanto vediamo ad esempio a

Caerwent, dove il piccolo tempio quadrato era circondato su tutti i lati da un

portico; quello di Milano poteva essere dotato analogamente di un portico, non

necessariamente in pietra, data la scarsità di materiale lapideo a Milano.

La guerra

contro i Romani

Polibio, che scrisse le sue Storie

intorno al 120 a.C., nel libro II dà un quadro delle popolazioni celtiche che

abitavano la Pianura Padana, notando

che gli

Insubri erano la popolazione più importante, e dopo di questi, lungo il

fiume, i Cenomani (...) Tutti i Celti abitavano in villaggi non fortificati e

privi di ogni mezzo di vita civile: dormivano in villaggi su miseri giacigli,

si nutrivano di carni e, non esercitando che la guerra e l’agricoltura,

conducevano una vita molto semplice, del tutto ignari di ogni scienza e di

ogni arte. Unica sostanza di ciascuno erano il bestiame e l’oro, i soli beni

che facilmente si potessero, a seconda delle circostanze, trasportare dovunque

e muovere a proprio piacimento. Davano grande importanza al fatto di avere un

seguito di clienti, perché presso di loro era più temibile e potente chi

avesse una corte possibilmente molto numerosa di seguaci che andassero intorno

a lui (II, 17).

Lo

storico s’incanta a esaltare la fertilità del territorio, che produce in

abbondanza grano, panìco, miglio: L’abbondanza

delle ghiande raccolte nei querceti allineati a intervalli nella pianura è

attestata soprattutto da quanto dirò: la grande quantità di suini macellati

in Italia per i bisogni dell’alimentazione privata e degli eserciti si

ricava tutta dalla Pianura Padana. I prodotti alimentari sono particolarmente

copiosi e a buon mercato, come si può facilmente dedurre anche da questo:

chi, viaggiando per il paese, alloggia in locande, non paga contrattando per i

singoli prodotti consumati ma chiede il prezzo complessivo dell’alloggio per

persona (II, 15). Più

oltre (II, 28) Polibio ci informa che Insubri e Boi scesero in campo contro i

Romani a Talamone nel 225 a.C. indossando brache e mantellette leggere e che,

catturato il console Gaio, gli tagliarono la testa e la portarono al re dei

Celti. I Romani erano spaventati dall’aspetto e dal clamore dell’esercito

dei Celti: innumerevole

era infatti la quantità dei buccinatori e dei trombettieri: un così lungo e

acuto clamore essi produssero quando tutti insieme intonarono il peana, che

non solo le trombe dell’esercito, ma perfino i luoghi vicini, riecheggiando

il frastuono, pareva emettessero una voce. Terribili erano inoltre l’aspetto

e i movimenti degli uomini nudi schierati innanzi agli altri, tutti nel pieno

vigore delle forze e di bellissimo aspetto. I soldati delle prime file erano

adorni di collane e braccialetti d’oro...(II, 29) I

gioielli costituirono il ricco bottino per i soldati romani e i loro alleati,

usciti vincitori. Il console fece adornare il Campidoglio con le insegne

nemiche e coi “maniaci”, ossia i monili d’oro che i Galli portano al

collo (II, 31). Stanchi

di subire le minacce celtiche, i Romani concepirono la speranza di riuscire a

cacciare completamente i Celti dalla Pianura Padana (II, 31). Nel 223 a.C. i

consoli Publio Furio e Gaio Flaminio,

uno dei più accesi sostenitori della politica espansionistica romana verso il

nord, entrarono nel territorio degli Insubri presso la confluenza dell’Adda

col Po, si alleano con i Cenomani e iniziarono a devastare i villaggi della

pianura. Gli Insubri, riunite

nello stesso luogo tutte le forze di cui disponevano, tolte dal tempio di Atena le auree insegne dette "inamovibili",

forti di 50.000 uomini, si schierarono contro i Romani. Fallita

un'ambasceria di pace da parte degli Insubri, nel 222 a.C. i Romani ripresero

l'offensiva, decisi a eliminare per sempre il pericolo insubre. La battaglia

avvenne ad Acerrae (Pizzighettone?) sull'Adda. Qui sono stati trovati elmi

romani del III sec. a.C. che potrebbero riferirsi a questo scontro. Gli

Insubri tentarono una manovra diversiva e assediarono la piazzaforte romana, Clastidium

(Casteggio), dove ebbe luogo la battaglia decisiva a favore dei Romani. Ecco

come racconta la battaglia Polibio: I

consoli romani, sopraggiunta la stagione propizia, avanzarono con gli eserciti

verso il territorio degli Insubri. Come vi giunsero, si accamparono intorno

alla città chiamata Acerra e la cinsero d’assedio. Gli Insubri, non potendo

venire in aiuto della città assediata, perché i Romani li avevano prevenuti

impossessandosi delle posizioni strategiche, desiderosi d’altra parte di

liberare Acerra dall’assedio, fecero traghettare il Po a parte delle milizie

e, penetrati nel territorio degli Anari, assediarono la località di Casteggio.

Quando i consoli ebbero notizia dell’accaduto, Marco Claudio prese con sé i

cavalieri e parte dei fanti e mosse in fretta in aiuto degli assediati. I

Celti, informati dell’arrivo degli avversari, lasciato l’assedio si fecero

incontro al nemico in ordine di battaglia. Quando i Romani li attaccarono

arditamente con la cavalleria, essi dapprima resistettero, ma poi, circondati

alle spalle e alle ali, si trovarono a mal partito e infine furono volti in

fuga dalla stessa cavalleria: parecchi, caduti nel fiume, furono travolti

dalla corrente, ma la maggior parte fu fatta a pezzi dai nemici. I Romani poi

conquistarono anche Acerra, città ben fornita di viveri, mentre i Galli si ritirarono a Mediolano, la metropoli del territorio degli Insubri. Gneo (Cornelio Scipione

Calvo) li inseguì dappresso e apparve inaspettato davanti a Mediolano: i

Galli dapprima non si mossero, ma quando egli ritornò verso Acerra, fatta una

sortita, attaccarono la retroguardia romana: uccisero molti soldati,

costrinsero gli altri alla fuga, finché Gneo richiamate le forze dell’avanguardia,

le indusse a fermarsi e ad attaccare i nemici. I Celti, imbaldalziti dal

momentaneo successo, per un po’ resistettero coraggiosamente, ma dopo non

molto si volsero in fuga verso i colli vicini. Gneo li inseguì, devastò il

paese e prese Mediolano d’assalto.

In seguito a questi avvenimenti, i capi insubri rinunciarono a ogni speranza

di salvezza e si arresero ai Romani senza condizioni. Così dunque ebbe

termine quella guerra contro i Celti che, per baldanza e ardimento dei

combattenti, poteva essere più terribile di ogni altra di cui parli la

storia; per la condotta politica e la sconsideratezza con cui fu guidata nei

particolari, finì con l’essere, invece, di ben piccolo conto, perché in

ogni loro impresa i Galli si lasciano guidare più dall’impulso momentaneo

che dal calcolo ragionato.

Plutarco, nelle sue Vite parallele,

inizia il culto del console Marcello: Assunta

nel 222 la carica Marcello, nomina a sua volta Gneo Cornelio. La guerra fu

rinnovata dai Gesati, i quali varcarono le Alpi e fecero insorgere gli

Insubri. 30.000 erano i Gesati

[8]

e ad essi si unì un numero molto più grande di Insubri, e subito

tutti insieme marciarono su Acerra. Re Britomarto prese 10.000 Gesati e si

diede a saccheggiare le terre lungo il Po. Appena Marcello venne a saperlo,

radunò i cavalieri e 600 opliti e marciò ininterrottamente giorno e notte,

senza fermarsi mai, finché ragiunse i 10.000 Gesati in un villaggio di Celti,

Casteggio, passato da poco sotto la dominazione romana. I Galli si buttarono

su di lui con estrema violenza, capeggiati dal re. Quando Marcello stava per

caricare, accadde che il cavallo, spaventato dall’aspetto feroce dei nemici,

si voltò e trasportò indietro il console suo malgrado. Egli temette che i

Romani si turbassero, lasciandosi prendere dalla superstizione e interpretando

l’incidente come un segno di cattivo augurio. Dato un brusco strattone alle

briglie verso sinistra, in modo che il cavallo tornò a far fronte al nemico,

s’inchinò in atto di adorazione verso il sole: cercò di far credere ai

suoi uomini che non aveva compiuto la volta a caso, perché i Romani usano

girarsi quando adorano gli dei. Marcello fece voto a Zeus Feretrio di

consacrargli, se vinceva, la più bella armatura che avrebbe preso ai nemici. In

quella lo vide il re dei Galli (Virdomaro). Spronato il cavallo, gli andò

incontro e lo sfidò, lanciando acute grida e brandendo l’asta. Era l’uomo

più grande, fisicamente, di tutti i Galli. Indossava un’armatura trapunta d’argento

e d’oro, ricamata coi più vari colori, che si distingueva fra le altre

perché luccicava come un lampo. Marcello non scorse armatura migliore e si

lanciò sopra il re. Con l’asta lo trafisse per mezzo la corazza e lo finì

al suolo. Allora smontò da cavallo, afferrò con le mani l’armatura del

caduto e la dedicò a Zeus, invocando protezione per il proseguimento della

guerra. I Romani riportarono infatti una vittoria singolare per l’insolita

circostanza che un numero così esiguo di cavalieri vinse cavalieri e fanti in

numero così cospicuo. Dopo aver ucciso molti nemici e catturato armi e altro

bottino, Marcello tornò a riunirsi al collega. Questi

stava combattendo faticosamente coi Galli intorno alla loro città

più grande e popolosa, a nome Milano, che era considerata dai Galli Cisalpini

la loro metropoli. Perciò la difendevano con tutto l’ardore di cui

erano capaci, e Cornelio si trovò da assediante

in assediato. Ma all’arrivo di Marcello i Gesati, apprendendo la notizia

della sconfitta e della morte del loro re, si ritirarono. Presa Milano, i Galli

consegnarono le altre città e si assoggettarono spontaneamente ai Romani

con tutti i loro averi. Ottennero così una pace a miti condizioni. Il

Senato decretò il trionfo al solo Marcello. Il suo ingresso in città fu per

lo splendore e la ricchezza delle spoglie, nonché la corporatura

straordinaria dei prigionieri, meraviglioso come pochi altri. Dai

due testi si deduce che il Medhelan era stato trasformato in oppidum,

difeso da mura, alle quali i consoli romani posero l’assedio. Si deduce

anche che il Medhelan fungeva da metropoli politica e religiosa degli Insubri e

che, quando cadde il centro, si arresero anche “le altre città”, ossia vici

e castella dipendenti dalla metropoli. Fra

i prigionieri che sfilarono a Roma nel trionfo del console Marcello vi fu

anche il piccolo Cecilio Stazio, di circa otto anni, che fu fatto studiare dal suo

padrone a Roma, divenendo un commediografo di successo, grazie all’innata

capacità narrativa dei Celti, guadagnandosi così la libertà. La cittadella nella memoria locale La

memoria storica circa la presenza di un edificio rotondo ed enorme si era

tramandata localmente in modo confuso ma persistente a partire dal XII secolo,

chiaro indizio che a quel tempo non esisteva più nemmeno una traccia del

santuario celtico. Secondo

questa tradizione, Milano avrebbe posseduto un arenario

o arengo di forma rotonda,

costruito con un apparato murario a bande bicrome bianche e nere, con 365 stanze quanti erano i giorni dell'anno. L'edificio aveva la

capacità di contenere tutti i soldati d'Italia

[9]

e si poteva udire un oratore parlare da ogni posizione, tale era

la sua acustica. Questo luogo non era lontano dal Broletto vecchio.

[10]

Il Versum de Mediolano

civitate, scritto nel 738, lo

cita espressamente: "splendido è l'edificio dell'arengo". Galvano

Fiamma aggiunge che era un luogo dove si compivano atrocità e che custodiva

una cattedra marmorea posta su due leoni su cui si sedeva l'imperatore. Tutti

gli altri storici seguono la stessa dizione.

A

questa tradizione si aggiunge quella del pomario

citata dal Besta: Mesappo

re dei Toscani eresse una fabbrica

rotonda con alte mura, in mezzo di molte piante fruttifere che rendevano

quel luogo oscuro, nel quale non era

lecito habitar, né far altr'opera profana; haveva questa fabrica una fonte sacra, sopra la quale facevan i sacerdoti i vari sacrificii

loro; et da quelle piante era chiamato quel luogo pomario.

[11]

In

relazione a questa fabbrica il Besta mette un labirinto.

Cosa il Besta intenda con ciò è difficile spiegarlo. Il “labirinto”

poteva difendere una città o un santuario - comunque uno spazio

magico-religioso - che si voleva rendere inviolabile dai non iniziati. Spesso

un labirinto era destinato a difendere un “centro”, cioè rappresentava l’accesso

iniziatico alla sacralità e all’immortalità.

[12]

Mettendo

insieme le due versioni si ottiene la memoria storica di un luogo rotondo di

vasta superficie, con un perimetro diviso in 365 parti - un calendario

cosmico? -, ricoperto da un bosco all'interno del quale era un pozzo sacro,

una descrizione che rimanda a quella di un nemeton

in un periodo in cui gli studi celtici non erano di moda. Sembrerebbe quindi

che il nostro omphalos fosse una

fonte, una sorgente, che si trovava sotto il teatro della Scala. Il Piermarini

rinvenne negli scavi per le fondamenta solo olle

cinerarie (sparite nel mercato antiquario dell'epoca), ma non ci risulta

che vi fosse un pozzo.

[13]

La

romanizzazione dell’Insubria

Il Senato romano decise di dedurre delle colonie di diritto latino in

territorio celtico per avere ex-legionari a creare dei presidi negli avamposti

del nord, senza urtarsi con la confederazione degli Insubri. I

Romani stavano aspettando l’attacco in forze dal nord dei Cartaginesi

guidati da Annibale, dopo la caduta nel 219 della colonia greca di Sagunto

sulla costa N-E della penisola iberica. Il ventiseienne generale cartaginese

sperava di far leva sul nazionalismo dei Galli della pianura padana e di

sfruttarlo a suo vantaggio contro Roma. Nella primavera del 218, lasciato il

governo della Spagna al fratello Asdrubale, si diresse verso l’Italia dal

Piccolo S. Bernardo a capo di un esercito di venticinquemila uomini, seimila

cavalli e anche qualche elefante. Per fronteggiare l’invasione cartaginese e l'espansione insubrica, Roma nel 218 fondò Cremona nel territorio dei Cenomani e Piacenza in quello degli Anari, con 6.000 coloni ciascuna. La seconda guerra punica si concluse nel 202 a Zama, nel retroterra tunisino, con la vittoria romana. Restava quindi da riconquistare la Cisalpina, refrattaria a ritornare sotto il dominio romano. Nel

200 a.C. i Celti, guidati dal cartaginese

Amilcare, che era rimasto in Cisalpina dalla seconda guerra

punica, attaccarono Piacenza; la battaglia definitiva ebbe luogo a

Cremona, con 35.000 Celti uccisi e catturati. L’anno dopo toccò ai Romani

subire una grave sconfitta, della quale non approfittarono gli

Insubri per contrattaccare. Roma durò parecchia fatica a convincere i

coloni cremonesi e piacentini a ritornare al loro scomodo posto. Infatti,

puntualmente nel 197 si ripropose lo scontro tra i Celti e i Romani, che si

concluse con la sconfitta dei primi e la morte del generale Amilcare. Molti

centri che avevano seguito gli Insubri si arresero ai Romani.

Il trionfo del console C. Cornelio Cetego comprendeva, oltre agli

Insubri e ai Cenomani prigionieri, anche un corteo di coloni cremonesi e

piacentini liberati. Nel

196 a.C. il console M. Claudio Marcello,

nipote del vincitore di Clastidium,

portò l'attacco in territorio insubre, dirigendosi verso Como, dove gli Insubri avevano posto il loro quartier generale.

Como, già dopo pochi giorni, si arrese ai Romani con 28 castella. Due anni dopo gli irriducibili Boi incitarono alla

ribellione gli Insubri, ma furono battuti vicino a Mediolanum dal proconsole L.

Valerio Flacco. Fu la fine della confederazione celtica: gli Insubri e i

Cenomani abbandonano i Boi e strinsero un foedus

con Roma, che permise loro di mantenere una certa autonomia. L’area

insubre non subì alcuna perdita di territorio e venne accuratamente evitata

dalla rete viaria romana. Nessuna strada romana l’attraversava: la via

Postumia, creata nel 148 a.C. per scopi militari, che univa Genova ad

Aquileia, rimase ai margini del territorio insubre. E la stessa conservazione

del tipo di popolamento preromano, sparso, per vicos

(villaggi), esclude un intervento teso a modificare le strutture territoriali.

[14]

Gli

Insubri s’impegnarono a fornire contingenti di cavalleria all’esercito

romano (auxilia Gallica), rinunciando però ad accampare diritti sulla

cittadinanza romana. La

romanizzazione della Transpadania non implicò dunque un intervento militare e

poi politico-sociale, come in area emiliana; si configurò piuttosto come una

lenta penetrazione pacifica di modelli culturali ed economici che modificò

sostanzialmente la società indigena.

[15]

Roma

sostenne le emissioni monetarie celtiche, che imitavano la dracma marsigliese,

con scritte in leponzio. Per

lo stesso motivo per cui il distruttore dei Daci Traiano è diventato l’eroe

nazionale della Romania, così il vincitore degli Insubri divenne il

rifondatore di Mediolanum, assumendo in sé nei secoli successivi il simbolo della

lotta contro gli invasori d’Oltralpe. Il Torre esemplifica egregiamente nel

suo racconto la missione civilizzatrice opera di M. Claudio Marcello, con

tutti gli elementi storici ormai mitizzati: Per

generale capitano in Italia fu eletto Marco Claudio Marcello, ond’egli seppe

e discacciare i Francesi e domare le sfrenate alterige di Annibale e rendere

Brenno fuggiasco, e restituire la quiete ai cittadini milanesi, veggendola ora

involata da un esercito nemico, ora turbata da tiranni. Approvato dagli

Insubri il dominio dei Romani, seppero essi conservare nei loro siti ferma

pace e si deliberò tra loro di vivere sotto tutela dei consoli Lucio Furio e

Marco Marcello, come vogliono Lampridio, Eutropio e Orosoio l’anno 390 che

Milano era già stato eretto;

[16]

quindi dai civili diportamenti, che i Romani operavano nell’Insubria,

appreso anch’essi a vivere con splendore, ritrovandosi allevati incivilmente

sotto i rozzi gesti delle straniere genti.

[17]

Cremona,

soprattutto dopo la rottura della confederazione gallica, ebbe una

rifondazione a partire dal 190 a.C. che la porterà a svolgere un ruolo

fondamentale nella romanizzazione dell’area insubre, quale nodo viario con

la Postumia e fluviale col Po che la mettevano in contatto con i territori

alto-adriatici. Vi erano concentrate officine romane e attività

manifatturiere che si sparsero gradualmente in Insubria. A Cremona aveva luogo

inoltre una grande fiera annuale del bestiame, alla quale partecipava tutto il

Norditalia.

[18]

La pax deorum L’ingresso

nel mondo romano comportava lo “scontro” tra le due diverse cosmogonie e

religiosità celtica e romana. Per i Romani stringere dei patti con un popolo

straniero comportava il venire a patti soprattutto con il pantheon di quel

popolo. Pax e pactum

derivano dal verbo paciscor, “stipulare”.

A questo fondamento religioso della pace provvedeva il diritto dei Fetiales (feti, “stipulazione”),

organizzati in un collegio di venti membri, con poteri consultivi e operativi.

I Feziali fornivano consigli di diritto internazionale al senato e ai

magistrati in occasione di trattati o controversie. Il pater

patratus era il loro portavoce, il verbenarius

(portatore di verbena) si occupava dei sacri arredi (vasa)

consistenti in una pietra di selce e in uno scettro, che era l’immagine di

Giove e l’insegna di legittimità di quelli che il dio designava a parlare

in suo nome. La rappresentazione della folgore divina era la selce, per mezzo

della quale si stringeva un patto colpendo a morte un maiale sacrificale.

[21]

Ma

il vero problema non era rappresentato tanto dalla religiosità celtica,

quanto dalla loro organizzazione politica permeata di religiosità, che

concedeva alla casta sacerdotale l’antico privilegio di affiancare alla pari

il re e di dargli consigli vincolanti. Inoltre la sacralità custodita dai

druidi poteva risultare veramente inaccessibile ai Feziali romani, che non

capivano con quali forze e divinità dovevano “stringere degli accordi”. A

lungo andare questo comportò quel fenomeno di interpretatio

romana del mondo religioso celtico che costituisce il maggior cruccio degli

studiosi contemporanei, obbligandoci a trarre le informazioni solo dall’Irlanda,

l’unica regione celtica non toccata dai Romani. L’altra conseguenza fu la

lenta ma inesorabile estromissione dei druidi dal centro del potere, con la

parallela perdita d’identità culturale delle popolazioni insubri più

romanizzate.

Dopo aver stretto un foedus con

Roma, gli Insubri ebbero forse anche i primi edifici di rappresentanza romana

e manodopera romana che iniziò con lastricare

la “forcella” sotto il santuario. Le tracce di un grandioso edificio sono state rinvenute a - 7 m nell’area compresa tra la Banca d’Italia e la Banca Popolare per il Commercio e l’Industria (via Cordusio 5, via Bocchetto). Aveva pareti in conglomerato di ciottoli, dello spessore di 1,30 m, poggianti su terreno vergine, con un perimetro di 150 x 57 piedi (44,25 m x 16,81 m), disposto con il lato lungo a filo della strada che poi diverrà il cardo massimo e col lato corto verso S. Maria Fulcorina, il decumano massimo. [22] E’ possibile interpretarlo come un tempio, inaugurato dai Romani - probabilmente a Giove - per avere la possibilità di svolgere i loro commerci stipulando contratti legali. Ribadiamo la centralità del principio di commistione tra religione e diritto per i Romani. Nello

stesso scavo sono state anche rinvenute le monete

più antiche finora emerse a Milano e datate IV-III secolo a.C. Altre 359

dracme padane sono riaffiorate nel 1936 in piazza Fontana, in un ripostiglio

che comprendeva ben sette tipi diversi di monete, il più antico della seconda

metà del III sec. a.C., il più recente del primo quarto del II sec. d.C.

[23]

Sempre

nell’area che in età augustea diverrà il Foro, nell’isolato compreso tra

piazza Pio XI 1- via Spadari 13-15 e via Cantù sono nel 1928 vennero alla

luce edifici a - 5,30 m, sui quali

si ricostruì in epoca posteriore (-

3 m di quota).

[24]

Parimenti

a quest’epoca potrebbe risalire il muro in conglomerato di ciottoli di via

Filodrammatici, all’interno del santuario, che farebbe pensare a una recinzione

della parte più sacra nel nemeton.

Sarebbe di grande interesse riuscire a datare e spiegare gli oggetti non

meglio precisati della seconda Età del Ferro ritrovati in via S. Protaso,

sotto la Banca Popolare di Novara, costruita a ridosso del nemeton. Per quanto concerne le abitazioni comuni, disponiamo di pochissimi indizi interessanti e coerenti, se si eccettua l’area di S. Satiro in via Torino, già abitata nel II sec. a.C., ma senza tracce comprensibili sul tipo della costruzione e sulla disposizione degli ambienti. Lo stesso dicasi per i reperti in piazza Missori all’angolo col corso di Porta Romana, dove sono venuti alla luce, proprio al centro dell’attuale carreggiata, resti di edifici lignei, caratterizzati da pareti di graticcio appoggiate su travi lignee disposte orizzontalmente e pavimenti in terra battuta, con resti di focolari. Sappiamo che le case erano orientate lungo un allineamento corrispondente al prolungamento di via Unione, ma non abbiamo indicazioni più precise circa la datazione.

[1]

Plinio (Storia Naturale 12.5), meno malizioso, fa perno sul valore dei prodotti mediterranei per spiegare le

invasioni dal nord : il fabbro Elicone importa in Gallia dall’Italia

fichi, uva, olio e vino, attirando verso il Mediterraneo le prime ondate di

nordici assetati di dolce vita.

Ultima modifica: martedì 23 luglio 2002 mariagrazia.tolfo@rcm.inet.it | ||||||