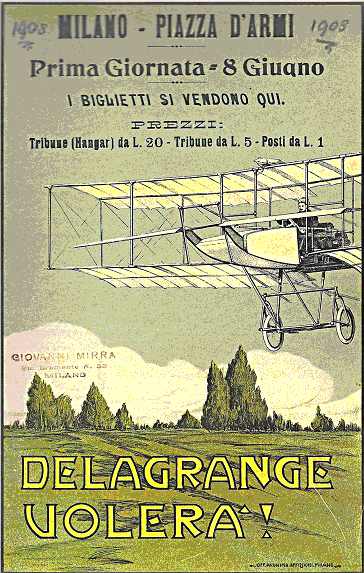

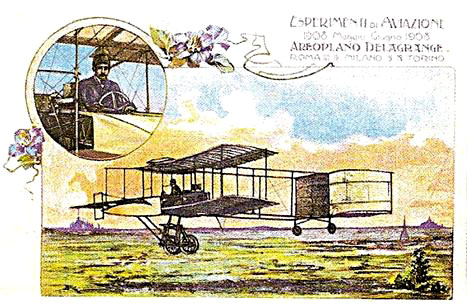

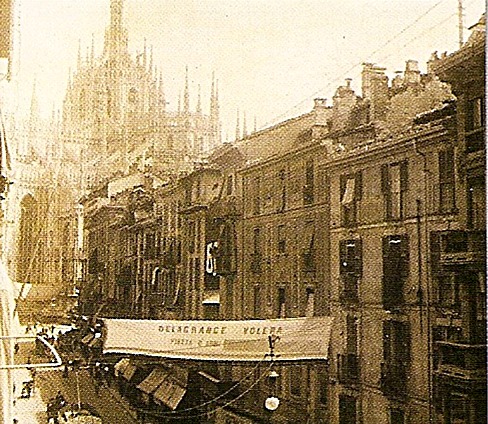

Manifesto pubblicitario dei voli di

Delagrange a Milano (giugno 1908)

Strano evento quello del 18 giugno 1908, il primo volo di un

aeroplano a motore compiuto a Milano dal francese Leon Delagrange, e strano

centenario quello che è ricorso quest’anno.

Abbiamo commemorato in effetti un avvenimento che non segna

una particolare gloria nazionale, né un record assoluto. Il suo ricordo è sicuramente

surclassato da eventi più eclatanti avvenuti qualche anno prima o dopo, per

esempio il primo volo a motore dei fratelli Wright del dicembre 1903 (che tutti

conoscono) o il Circuito Aereo di Milano del settembre 1910, che rimase a lungo

nella memoria cittadina anche per la tragica morte dell’aviatore di origine

peruviana Geo Chavez, dopo la sua temeraria traversata aerea delle Alpi. (Vedi pagina)

I brevi voli di

Delagrange, fatti ancora tra molte incertezze ed inconvenienti degni quasi di

quel vecchio e canzonatorio film intitolato “Quei temerari sulle loro macchine

volanti”, non furono in fondo una gran cosa, ma l’evento fu comunque

importante: dimostrò al grande pubblico milanese, da tempo attento e curioso

sui fatti dell’aerostatica, che anche i velivoli più pesanti dell’aria avevano

ormai trovato la loro strada; e non fu solo un evento locale, ma accomunò

Milano, Roma e Torino nello stesso entusiasmo per la caduta di una di quelle

storiche barriere che il “progresso” umano sembrava ormai in grado di abbattere

una dopo un’altra.

Per l’Italia nel suo complesso fu sicuramente un evento

foriero di molte occasioni di sviluppo. Potremmo forse dire, che si aprì un

primo spiraglio nella porta di ingresso allo sviluppo dell’aeronautica

nazionale, ed anche se la porta fu aperta da un francese ciò consentì ai

pionieri italiani che erano pronti a guardare al di là della soglia di iniziare

il loro cammino.

In altra parte del sito i navigatori potranno trovare

qualche notizia sui primordi del volo aerostatico a Milano (Vedi pagina). Qui

vogliamo ricordare che il forte interesse dei milanesi per il volo degli anni

di fine ‘800 è anche documentato dall’uscita del primo numero della rivista

“L’Aeronauta” nel 1896 e dalla fondazione, nel 1897, della Società Aeronautica

Italiana (SAI).

E non si trattava solo di un interesse popolare, di tipo

ludico-sportivo, perché anche i bei nomi del mondo accademico, come il prof.

Giuseppe Colombo del Politecnico, si interessavano molto della materia.

Comparvero infatti anche i primi trattati scientifici in italiano sul volo: nel

1895, “Teoria del volo”, scritto dal professore torinese Aristide Faccioli, ma

pubblicato a Milano da Hoepli, e nel 1903 la memoria dei fisici milanesi Finzi

e Soldati, su “Esperienze sulla dinamica dei fluidi”.

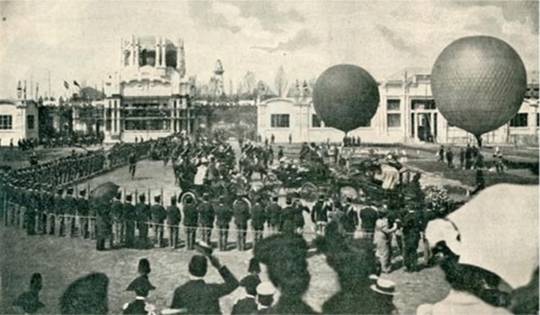

Nei primi anni del ‘900 il grande pubblico milanese (e

italiano) ebbe un’altra grossa occasione di accostarsi all’aerostatica durante

la grande Esposizione Universale del 1906 (fu l’EXPO 2015 di un secolo fa), in

occasione della quale visitò numeroso il grande padiglione e la vasta arena ad

essa dedicati. L’esposizione fu anche l’occasione di diverse competizioni ed imprese; per

esempio il milanese Celestino Usuelli volò fino ad Ancona e attraversò le Alpi

in pallone (Usuelli in quegli anni costruì e fece volare anche diversi

dirigibili di discrete prestazioni).

Fig.1 - Palloni alla Esposizione

Internazionale del 1906

Fig.2 - Vista da un pallone

dell’aerea espositiva al Parco Sempione dell’EXPO 1906

Velivoli fra USA e Francia

Per quanto riguarda i più pesanti dell’aria azionati da

motori, benché per noi oggi sia chiara la primogenitura del volo dei fratelli

Wright, bisogna ricordare che le notizie su questo evento arrivarono in Europa

con notevole ritardo, e quello che i due fratelli erano realmente in grado di

fare divenne evidente solo nell’agosto del 1908, quando Wilbur Wright venne

finalmente in Francia. I due fratelli erano stati loro stessi piuttosto restii

a dare pubblicità ai loro velivoli fin quando non erano stati abbastanza sicuri

di poter difendere la loro invenzione con dei brevetti. Le prime notizie a

stampa di un certo rilievo erano quindi comparse solo all'inizio del 1905 (il

primo resoconto era casualmente comparso su una rivista di apicultura), e solo

verso la fine del 1906 la rivista scientifica "Scientific American" ne

aveva fatto qualche accenno.

L’attenzione degli italiani era quindi inevitabilmente

rivolta a quel che succedeva in Francia, dalla quale arrivavano facilmente e

prontamente notizie di continui progressi nel volo a motore.

Comunque anche a Parigi i primi balzi a motore erano stati

spiccati da un americano (o meglio da un sud-americano), il play-boy brasiliano

Alberto Santos-Dumont, figlio di un ricchissimo magnate del caffè, che non

contento del suo lavoro pionieristico e dei successi ottenuti fra 1900 e 1901

nel campo dei dirigibili, qualche anno dopo si era lanciato alla ricerca di

primati anche con i più pesanti dell'aria.

Nell'autunno del 1906 con il suo goffo biplano era riuscito a

compiere dei voli rettilinei, prima di qualche decina e poi di qualche

centinaio di metri. Ma era chiaro allo stesso Santos-Dumont che quel velivolo

non era il più adatto a compiere il volo di 1 km in circuito chiuso per il

quale il magnate del petrolio Deutsch de la Muerte e il ricco avvocato e sportivo

Archedeacon, uno dei fondatori dell’ Aero Club de France, avevano messo in

palio un cospicuo premio; tant'è vero che egli si rimise subito al lavoro su un

diverso progetto.

Il 1907 fu un anno cruciale per il volo a motore, perché a

Parigi i pionieri Santos-Dumont, Voisin, Bleriot, ed altri, lavorarono

alacremente per conquistare questo premio. E nella competizione si inserirono

presto due grandi “sportivi” e piloti, Henry Farman e Leon Delagrange.

Fig.3 - Il biplano di Santos-Dumont

dei primi voli a motore in Europa (novembre 1906)

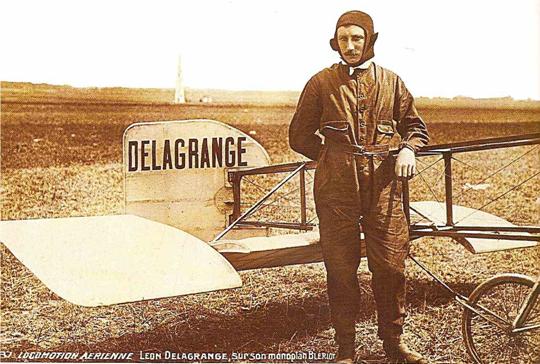

Delagrange a Parigi -1907

Leon Delagrange (LD) si era prima appassionato di dirigibili

e aveva poi seguito i tentativi di Santos-Dumont con il più pesante dell’aria. Nel 1905 aveva anche seguito da vicino i timidi tentativi di

Gabriel Voisin e Ernst Archdeacon di far volare sulla Senna degli aerei

libratori al traino di motoscafi.

Dopo i primi successi di Santos-Dumont, egli si convinse che

il più pesante dell’aria era fattibile; nel suo studio di artista elaborò delle

idee su un aeroplano che pensò di farsi costruire, mettendosi per questo in

contatto con i fratelli Voisin, a cui presentò il suo progetto di aereo. Essi

lo giudicarono però troppo complicato, ma gli mostrarono il loro progetto di

velivolo biplano. LD ne fu così entusiasta che ordinò subito la costruzione di

un esemplare (al prezzo di 12.000FF, circa 37.000€ odierni, di cui ¼

all’ordine), che doveva essere consegnato nel febbraio 1907.

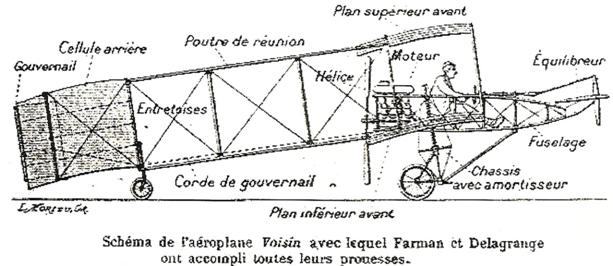

Si trattava di un velivolo “a due assi” privo quindi di

alettoni, con una superficie alare di circa 40 mq. Era dotato di un

equilibratore anteriore che ricordava quello del velivolo di Santos-Dumont. Il

motore era l’otto cilindri “Antoinette”, costruito appositamente dall’ingegner

Levavasseur per le applicazioni aeronautiche, dotato di elica spingente

I primi tentativi di farlo volare nel marzo 1907 furono

degli insuccessi. La struttura era troppo fragile e bisognò irrobustirla. Verso fine marzo 1907 l’apparecchio face i primi balzi

abbastanza convincenti e senza rompersi, però ancora nelle mani dei fratelli

Voisin. LD cominciò a scalpitare perché i Voisin glielo consegnassero, in modo

da poter iniziare l’addestramento al pilotaggio sul campo di Bagattelle, alla

periferia di Parigi, sul quale erano in azione oltre ai Voisin, anche

Santos-Dumont e Bleriot. Ma altri test in aprile, non furono ancora sufficienti ad

arrivare ad una configurazione definitiva.

In maggio 1907 si presentò il secondo cliente serio per i

Voisin, Henri Farman, già noto come vincitore di gare ciclistiche e

automobilistiche. Egli, nel giugno del 1907, passò ai fratelli Voisin l’ordine

del suo aereo che avrebbe incorporato una serie di miglioramenti rispetto a

quello di LD, che sarebbero poi stati inclusi anche nel secondo aeroplano di

LD.

In quel periodo dall'amicizia fra LD, Farman e Voisin, iniziata

nell’officina dei fratelli Charlese e Gabriel Voisin e sui campi di volo,

nacque l'idea di fondare una nuova associazione tutta dedicata ai più pesanti

dell'aria (l’esistente Aero Club si occupava prevalentemente di palloni e

dirigibili). Essi fondarono quindi l’Aviation Club de France, che ebbe il motto

“volo sicut volo” (volo come voglio) e venne inaugurato ufficialmente il 5

ottobre 1907.

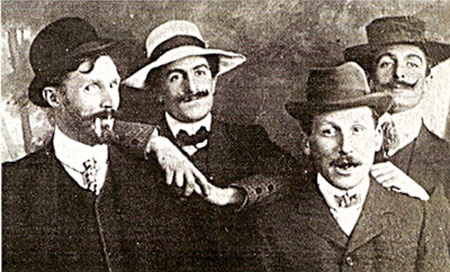

Fig.4 - Farman, i fratelli Voisin e Delagrange (1907)

LD intravide presto

anche il lato commerciale della sua passione e fondò la “Compagnie d’Aviation”,

sotto i cui auspici volerà l’anno dopo in Italia.

Intanto l’ambiente sportivo-aeronautico si scaldava e

venivano lanciate scommesse da 5000 FF su chi fosse stato in grado di

effettuare un volo da almeno 500

m prima di febbraio 1908. Ma soprattutto c’era in ballo

anche il favoloso premio da 50.000FF messo in palio da Archdeacon- Deutsch De la Muerthe per un volo di

almeno 1 km

su percorso chiuso.

LD cominciò finalmente a volare sul suo aeroplano al posto

dei Voisin ai primi di novembre; il 5 novembre ebbe però il primo incidente,

tentando una piccola virata. La parte anteriore del velivolo di LD risultava

distrutta e non valeva pertanto la pena di ricostruirlo, ma LD, per nulla

scoraggiato, ordinò subito un nuovo aereo, che sarà il Delagrange 2.

Per il momento LD rimase comunque appiedato; ne approfittò

Farman che continuò ad allenarsi, riuscendo il 13 gennaio 1908 a fare un volo di più

di 1 km

di fronte alla commissione ufficiale ed a vincere il premio Deutsch-Archdeacon.

Delagrange a Parigi, inverno 1908

Verso il 20 gennaio 1908 anche LD cominciò di nuovo a volare

col suo nuovo aeroplano Delagrange 2.

L’apparecchio era sempre un due assi, ma l’equilibratore

anteriore era stato modificato; restava invece quasi identico lo stabilizzatore

posteriore. Il velivolo si pilotava con un volante che sterzava per dare

destra/sinistra, e si tirava per cabrare; la superficie alare era sempre di

circa 40 m2,

l’apertura alare di circa 10 m,

ed il peso a vuoto era salito a quasi 500 kg. Il motore era sempre l’Antoinette 50

CV, 8 cilindri.

In marzo 1908 LD riprese il suo allenamento e conquistò il

piccolo premio che l’Aero Club aveva istituito per quelli che facevano più di 200 m di volo. Ma Farman per

il momento rimane il più bravo, compiendo il 21 marzo un volo di più di 2 km. La competizione

amichevole fra i due piloti continuava di giorno in giorno. L’ 11 aprile LD si

riscattò, volando per 4 km

e battendo il precedente record di Farman.

Il 1 maggio LD dopo aver volato più volte, verso sera ebbe

un incidente: nel tentativo di evitare un gruppo di spettatori urtò un

automobile e il suo velivolo venne severamente danneggiato. Dovette quindi

essere notevolmente riparato, tant’è vero che quello con cui si presentò in

Italia era marcato Delagrange 3.

Fig.5 - Schema del velivolo biplano Delagrange 2

(gennaio 1908)

Fig.6 - Il motore Antoinette

conservato al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano

Fig.7 - Volo record di Delagrange a

Parigi (aprile 1908)

La tournée italiana di Delagrange: prima tappa Roma

Nel marzo 1908 era stata formata nell’ambito della Società

Aeronautica Italiana (che aveva la sede principale a Roma) un comitato ed una

delegazione da inviare in Francia con l’incarico di organizzare la venuta in

Italia, per dimostrazioni di volo a Roma, Milano e Torino, di uno dei piloti

che in quel periodo si erano più distinti a Parigi.

La delegazione era presieduta dall’ingegnere torinese Carlo

Montù, che fu poi parlamentare, dirigente sportivo e presidente del CONI,

mentre tra i membri milanesi del comitato figuravano i più bei nomi cittadini

tra i quali Alberto Pirelli, Gabrio Sormani, Giovanni Visconti di Modrone,

Arturo Mercanti, Mario Crespi.

Quando la commissione italiana

incontrò LD a Parigi, nel marzo 1908, i due aerei Voisin, il suo e quello di

Farman, apparivano i più validi in azione sui campi parigini, ma LD non aveva

ancora fatto faville. I commissari che lo scelsero fecero dunque una scommessa

sui progressi che LD avrebbe potuto rapidamente fare, ed ebbero fiuto. Ma non è

chiaro perché scelsero LD e non Farman. Probabilmente si trattò di una

questione economica in quanto Farman si dimostrò anche in seguito più esoso. LD

fu comunque ingaggiato con una notevole offerta che gli fruttò, per l’intera

tournée un guadagno di 50.000 FF (circa 150.000€ attuali), al netto delle

spese.

Due mesi dopo gli accordi con la delegazione italiana LD era

pronto a partire per l’Italia, sotto gli auspici della Compagnie d’Aviation,

la società da lui fondata. La tournée che veniva giustamente definita

“esperimenti di aviazione” (ma non tutti compresero che c’era ancora molto da

sperimentare), sarebbe iniziata da Roma, ma LD avrebbe comunque fatto prima

tappa Milano.

Fig.8 - Manifesto della tournée

italiana di Delagrange (maggio 1908)

LD arrivò in treno a

Milano il 16 maggio, poco prima di mezzogiorno, accolto dai rappresenti della

SAI, della Società Milanese di Aviazione (SMA) e dalla stampa. Alle 14 si recò

alla sede del Touring Club Italiano, dove si erano raccolte quasi 7000 persone

per vederlo e chiedere autografi. Nel pomeriggio visitò la piazza d’armi, ed anche due

ippodromi dove avrebbe potuto volare, concludendo che avrebbe preferito il

vasto terreno della piazza d’armi, che era senza alberi.

Il giorno seguente LD ebbe modo di visitare Milano e davanti

alla statua di Leonardo, in piazza della Scala, gli scappò il commento “gli è

mancato un motore”. Salì anche sul Duomo fino alla Madonnina, e lì disse che

aveva le vertigini, ma che in aeroplano è tutta un’altra cosa.

Venne intervistato dai

giornali con varie domande sui suoi avversari in Francia (disse per esempio che

Bleriot aveva un monoplano che doveva andare troppo veloce, e non era facile

trovare un posto per atterrare). I giornali parlarono di una possibile venuta

anche di Henry Farman in vista di una grande competizione fra i due assi

francesi (dotazione 40.000 lire di premi), ma poi non se ne fece niente perché

Farman chiedeva troppi soldi.

Il 18 maggio LD partì per Roma in treno. Il suo aeroplano

era nel frattempo arrivato in Italia, imballato in grandi casse caricate su più

vagoni. Per non avere problemi erano statati spediti anche la benzina e l’olio. LD era accompagnato da

Gabriel Voisin, dall’ing. Thouvenot, da due meccanici e da Therese Peltier, la

sua compagna, che scriverà un resoconto della tournée per il giornale parigino "Les

Sports".

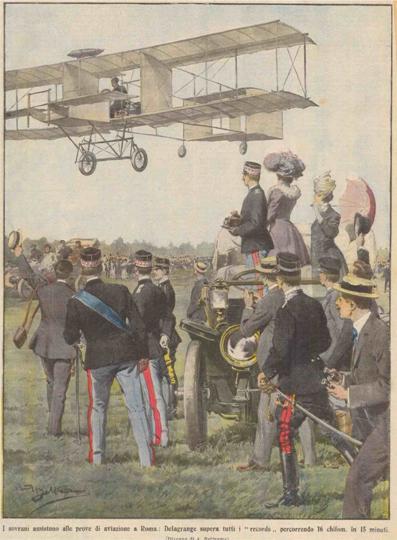

Il 24 maggio domenica, l’attesa per il primo volo romano,

alimentata dai giornali, era elevata; era prevista anche la presenza del re e

della regina. Il volo era stato annunciato per le 17,30, ma già alle 16 si era

radunata una folla di 100-150.000 spettatori paganti. Ma il vento era forte, a

raffiche. LD non voleva uscire dall’hangar e la folla incominciò e spazientirsi

e agitarsi. Verso le 18 il vento ebbe un calo sensibile e LD poté uscire

dall’hangar col suo apparecchio e fare dei rullaggi veloci a terra; forse si

staccò brevemente da terra, ma poi dovette rinunciare per il vento ancora

troppo forte.

Tra la gente cominciarono accanite discussioni, ha volato,

non ha volato. Ma per la maggioranza che si aspettava evoluzioni come quelle di

un uccello, chiaramente non aveva volato.

Un po’ più tardi LD fece un nuovo tentativo e riuscì a

volare per più di 1 km

a 1m da terra, ma poi rinunciò definitivamente, riportando l’aereo nell’hangar.

La folla, sentendosi ingannata, iniziò a questo punto a lanciare oggetti e ad

avvicinarsi minacciosa all’hangar. Dovette intervenire la cavalleria e LD venne

portato via in automobile.

La folla romana non capì ed alla delusione si associarono

anche alcuni giornalisti e intellettuali. Il poeta Trilussa espresse il suo

disappunto in un sonetto ironico, nel quale diceva fra l’altro:

….pieno de boria s’arzò quanto un mazzo de cicoria…

Ma il pubblico colto capì, e LD ricevette anche fiori e

lettere di scuse.

Lunedì 1 giugno, al mattino presto LD fece un’ultima

riuscita esibizione privata per la regina madre Margherita. A un certo punto un

rinforzo di vento quasi lo scagliò verso la tribuna regale, ma intanto il

motore si fermò ed egli fece un atterraggio brusco, danneggiando un po’ il

carrello.

La regina gli si avvicinò con la sua automobile e lo

complimentò, nonostante il lieve incidente. Mentre lui si inchinava a baciarle

la mano nel salutarla, la regina gli disse che non le sarebbe dispiaciuto in

futuro possedere un aeroplano, quando lo sport dell’aviazione fosse diventato

un po’ più pratico. In serata ci fu il pranzo di gala. Il 2 giugno si

procedette agli smontaggi per la spedizione a Milano. Così si concluse la tappa

romana.

Fig.9 - Delagrange vola a Roma alla presenza dei reali (maggio 1908)

La tournée italiana: Milano

LD arrivò a Milano il 4 giugno. Le sue esibizioni erano

annunciate da numerosi striscioni e manifesti, che titolavano perentoriamente

“Delagrange volerà”, ed anche qui l’attesa era forte.

Fig.10 - Striscioni con l’annuncio

dei voli a Milano di LD (giugno 1908)

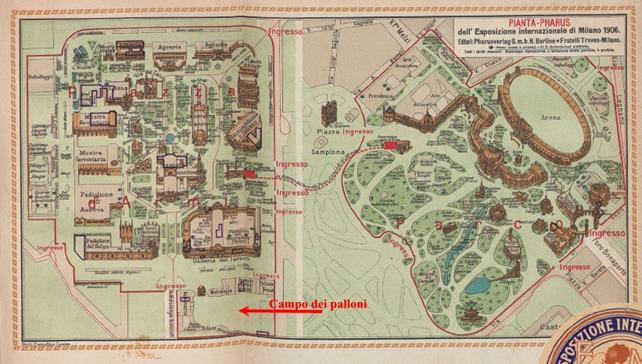

Il luogo dove LD avrebbe volato era servito due anni prima

per la seconda area espositiva dell’ EXPO 1906 (la prima area espositiva era

situata nell’attuale Parco Sempione). Erano i terreni della nuova piazza

d’armi, un grande quadrato sul quale in seguito fu costruita la Fiera di Milano, e si può

ragionevolmente ipotizzare che il campo di volo coincidesse proprio con la zona

che era stata allora riservata ai palloni; l’area era ancora circondato da

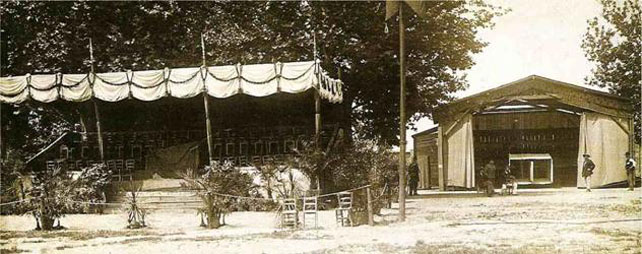

palizzate, e c’erano pure delle tribune. Per l’evento fu approntato un grosso

hangar, dotato di acqua ed elettricità, dove l’aereo venne rimontato.

Fig. - 11 Mappa delle due aree

espositive dell’EXPO Internazionale del 1906

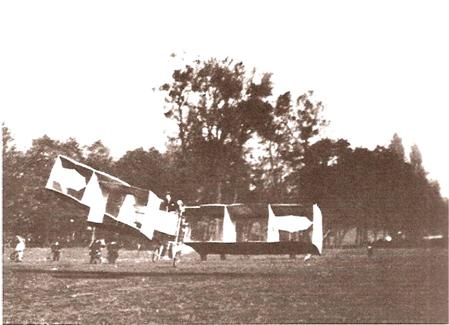

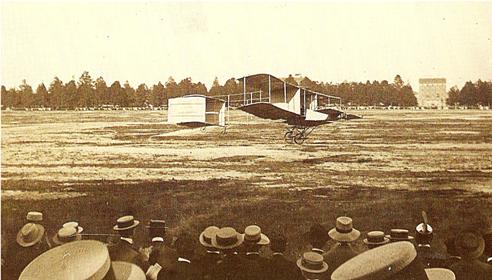

Fig.12 - L’aeroplano Delagrange a terra a Milano (giugno

1908)

Fig.13 - L’hangar e le tribune per

i voli a Milano di LD (giugno 1908)

Il 7 giugno domenica era prevista una prima esibizione per

un pubblico scelto, ma pioveva a dirotto. L’8 ci doveva essere la prima in

pubblico, tutti i biglietti erano stati venduti, ma c’è ancora maltempo. Il 9

LD compì due giri del campo per un pubblico ristretto.

L’11 era ancora un giorno riservato ai VIP, 500 persone che

avevano pagato una bella cifra per entrare. Ma dopo aver percorso poco più di 1 km, l’apparecchio ricadde

pesantemente e nel brusco atterraggio il carter del motore si danneggiò (sembra

che fosse già incrinato da uno dei voli in Francia, ed ora si era rotto

completamente). Un motore di ricambio arrivò dalla Francia il 16, e venne

rimontato nella notte; la sera del 17 si fecero le prime prove.

Il 18 giugno, in serata, ci fu la prima esibizione pubblica

davanti a circa 25.000 spettatori. LD compì diversi voli, ma non troppo lunghi,

perché il nuovo motore aveva ancora bisogno di messa a punto. A un certo punto

LD ritornò in hangar, ed fu a quel punto che la folla invase il campo per

vederlo da vicino. Il servizio d’ordine, memore dei problemi di Roma, fece

rimanere pilota e assistenti chiusi nell’hangar, ma poi LD uscì fra il grande

entusiasmo. Però per quel giorno non si poterono più fare voli perché il campo

era invaso. Nonostante gli inconvenienti il pubblico milanese gli aveva

dimostrato simpatia e LD fu così rassicurato e riacquistò fiducia di sistemare

le piccole pannes del motore. Comunque anche a Milano non mancarono le malelingue,

come un certo Corradini, che scrisse una composizione in milanese intitolata

"La noeuva machina per volà" nella quale lamentava che i milanesi

fossero fatti imbrogliare, e dove riprendendo un po' il concetto di Trilussa

diceva fra l’altro:

...La gent de

feura la se fissa

credendo de vedel a volà un quai moment

ma a furia de spettà ghe ven la stizza

perché el congegn el sta semper dent,

Delagrange infin el sort,

el spicca un vol insci a foit

che a dil propri senza boria

el va no pusseè alt de la cicoria…

Il 21 giugno al mattino presto c’era ancora vento forte, che

poi però si calmò consentendo a LD di fare dei buoni voli davanti a circa

15.000 spettatori.

Fig.14 - Il velivolo Delagrange 3 in volo a Milano (18-21

giugno 1908)

Il giorno successivo LD era in forma e tentò di battere il

suo proprio record, percorrendo circa 17 km in 16’ 30”.

Il 23 giugno gli allievi del Politecnico visitarono

l’hangar di LD e l’ing. Thouvenot spiegò loro il funzionamento dell’aeroplano.

In serata LD tentò di conquistare il premio nel frattempo

messo in palio dal sindaco Ponti, per un volo senza soste di ¼ d’ora, ma in un

primo tentativo toccò terra leggermente per un momentaneo calo del motore.

Senza darsi per vinto LD dovette ricominciare tutto da capo, ma quando sembrava

che ce l’avesse quasi fatta finì la benzina, dopo 14’ 27”. Fra l’entusiasmo della

folla LD promise di fare un nuovo tentativo il giorno dopo, ma anche il 24

giugno, nonostante vari tentativi, fino a tarda sera, il record del ¼ d’ora

resistette. L’indomani la troupe levò le tende e partì per Torino, soddisfatta

delle prestazioni e di un pubblico più cordiale di quello romano.

A ricordo dei voli milanesi di LD venne posto un memoriale

molti anni più tardi, in occasione del primo salone aeronautico del 1935. La

stele che tuttora esiste sul fianco del Palazzo dello Sport, recita:

“Da qui un uomo volò quando volare era un sogno. Il sogno

concretato non sia oggi meta, ma sempre stimoli a più alte conquiste.”.

Fig.15 - Stele a ricordo dei volo

di LD, tuttora esistente sul fianco del Palazzo dello Sport, in piazza VI

Febbraio

La tournée italiana: Torino

Il luogo per le esibizioni torinesi fu la nuova piazza

d’armi, un buon terreno se il motore non avesse fatto i capricci; intanto, per

prudenza, la casa costruttrice aveva mandato da Parigi un altro ingegnere.

Il debutto torinese avvenne il 27 giugno, con un motore che

non era peraltro ancora perfettamente a punto, tanto che durante uno dei voli

un calo improvviso di potenza face sbagliare a LD la virata, colpendo con

un’ala un albero e finendo in un fosso. LD venne sbalzato dall’aereo, ma non si

fece male; però il velivolo fu seriamente danneggiato e ci vollero 8 giorni per

ripararlo. Il 5 luglio LD avrebbe dovuto finalmente volare, ma si

verificò una pesantissima grandinata e fu quindi possibile solo un breve volo.

L’8 luglio nel pomeriggio le tribune erano gremite; in

programma c’era anche una visita di quattrocento allievi ingegneri del

Politecnico di Torino. LD compì qualche breve volo, spiegando agli

organizzatori che c’è ancora del vento fastidioso nella zona sud est del

circuito. Finalmente le condizioni migliorarono, e LD poté inanellare giri su

giri, fra l’entusiasmo della folla. Sembrava l’occasione buona per battere il

record di Farman, che in Francia era riuscito a volare per 20 minuti di

seguito, ma a un certo punto il meccanico di LD cominciò a sbracciarsi per

farlo fermare, in quanto si era accorto di una perdita d’acqua dal motore. LD

si fermò per sistemare l’inconveniente, con il pubblico ormai in delirio; LD

espresse allora il desiderio di far volare una seconda persona e fece cenno

alla sua compagna. Therese che salì a bordo, diventando la prima donna al mondo

ad aver fatto un (seppur breve) volo.

Poi LD face salire anche l’ing Montù, capo della delegazione

che era stato a incontrarlo a Parigi facendo con lui un volo un po’ più lungo,

con una mezza virata. La giornata finì solo verso le 21, tra un grande

entusiasmo della gente.

Si concluse così la tournée italiana, ma intanto già

circolavano voci che LD sarebbe ritornato molto presto in Italia, dove aveva

suscitato molte aspettative, per guadagnare un premio da 50.000FF offerto per

chi avesse battuto il record della mezz’ora. Si diceva che LD avrebbe volato

vicino a Pisa, a San Rossore, nella tenuta del re. Anche i livornesi si diedero

da fare, per farlo venire a volare all’ippodromo di Ardenza, ma di questi

ulteriori progetti non se ne fece niente.

Leon Delagrange (1872-1910)

Conclusa questa breve cronaca della tournée italiana di LD,

vorremmo ora tornare un po' sulla figura di questo audace pilota.

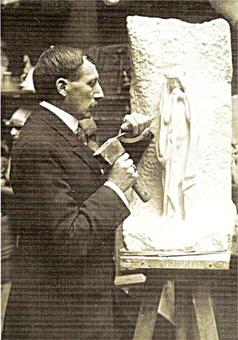

Ferdinand Marie Léon Delagrange, nacque a Orleans il

13 marzo 1872 ; era il secondo figlio di un importante industriale laniero

(produzione di coperte, un stabilimento con 400 addetti).

Compì studi regolari a Orleans e dintorni, senza

particolarmente distinguersi, ma con buoni risultati specie nelle materie

artistiche e sportive. Praticò diversi sport.

Il padre avrebbe voluto associarlo all’impresa di famiglia,

assieme al fratello Robert, ma Leon non era molto interessato agli affari,

quanto piuttosto alle macchine dello stabilimento. I suoi interessi si

rivelarono sempre più lo sport, la meccanica e il nascente mondo delle

automobili.

Verso i 18 anni si

dedicò sempre di più alla pittura e alla scultura, e suo padre si rese conto

definitivamente che non avrebbe potuto contare su di lui nell’impresa

familiare.

Leon si trasferì a Parigi, e nel 1894 divenne allievo

dell’atelier di Ernest Barrias, che aveva allora una buona reputazione, presso

il quale frequentò una specie di corso preparatorio per l’accesso alla Ecole

National de Beaux-Arts. Nello stesso anno espose le sue prime opere di

scultura al Salon des Artistes Français e l’anno successivo sostenne per

la prima volta, le prove di ammissione alla Ecole, ma non riuscì a

entrare.

Leon si trasferì a Parigi, e nel 1894 divenne allievo

dell’atelier di Ernest Barrias, che aveva allora una buona reputazione, presso

il quale frequentò una specie di corso preparatorio per l’accesso alla Ecole

National de Beaux-Arts. Nello stesso anno espose le sue prime opere di

scultura al Salon des Artistes Français e l’anno successivo sostenne per

la prima volta, le prove di ammissione alla Ecole, ma non riuscì a

entrare.

A Parigi LD incontrò

Therese Peltier, che aveva già conosciuto da più giovane a Orleans prima che

lei contraesse uno sfortunato matrimonio; anche lei era appassionata di

scultura, e fra i due iniziò una relazione.

LD lavorò molto ed espose alcune sue opere nel 1896 e nel

1897, ma un secondo tentativo di farsi ammettere alla Ecole, andò ancora

a vuoto. Da allora LD non frequentò più, se non sporadicamente la scuola, ma

grazie alle risorse familiari, aprì un suo atelier, in Rue Fontaine 14, vicino

a Montmartre. Intanto la sua attrazione per macchine e motori si rafforzava e

si cominciò a vederlo girare al Bois de Boulogne con un quadriciclo

Delaugére, insieme ad altri appassionati di motori.

Nel 1898 e 99 Leon espose ancora al Salon des Artistes

Français. Nel suo atelier lavorava prevalentemente su sculture di piccole

dimensioni, che realizzava in vari materiali.

Nel 1900 divenne membro

della Società des Artistes Français. Negli anni successivi, gli anni della belle

epoque, LD condusse una vita brillante, divisa fra lavoro d’artista e

attività sportive e mondane; ebbe modo di frequentare personalità illustri, e

di cominciare ad appassionarsi oltre che alle automobili anche ai dirigibili e

agli aeroplani, che sarebbero poi divenuti la sua principale passione ed

attività. Il 1907, l’anno dell’acquisto del suo primo velivolo, fu l’ultimo in

cui espose ancora le sue opere ed in cui accettò commissioni artistiche

significative, come quella per un busto del barone de la Muerthe, magnate del

petrolio e mecenate dell’aeronautica, che frequentava spesso il campo di

Bagattelle, terreno di prova degli aviatori parigini.

Le imprese italiane di LD furono molto seguite dalla stampa

francese: l’Auto, Le Figaro, Les Sports e Le Matin pubblicarono vari articoli.

La fama di LD crebbe moltissimo tanto che la sua famiglia a Orleans, che prima

lo ha osteggiato, si abbonò a l’Argus de la Presse, per raccogliere

tutte le citazioni di giornali che parlavano di lui.

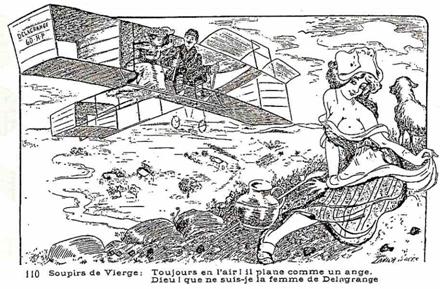

In particolare il primo volo di una donna aveva scatenato la

fantasia dei giornalisti e la curiosità della gente, come si vede in questa

vignetta di qualche tempo dopo l’impresa torinese. La didascalia dice:

Sospiri di vergine: sempre in aria, vola come un angelo, dio

perché non sono io la donna di Delagrange.

Fig.17 - Vignetta sul volo della

prima donna sul velivolo di Delagrange (luglio 1908)

Il 20 luglio 1908, dopo la tournée italiana LD tornò di

nuovo sul campo di volo di Issy-les Moulineaux per nuove prove, modifiche e

perfezionamenti del suo velivolo.

La vita di LD divenne un susseguirsi di tournèe, gare, e

manifestazioni aeree, di cui intanto era scoppiata una vera e propria febbre

europea. Queste manifestazioni erano improvvisamente diventate più ricche e

stimolanti dopo che gli aviatori francesi avevano avuto modo di confrontarsi

direttamente con quel che sapevano fare i fratelli Wright, che nell’agosto del

1908 erano arrivati finalmente in Europa. Il resto del 1908 e il 1909 fu dunque

per LD tutto un susseguirsi di partecipazioni a gare e manifestazioni in

Francia, Belgio, Germania, Inghilterra, nelle quali cominciarono a circolare

anche i nomi degli altri pionieri che fecero la storia della prima aviazione:

Bleriot, Latham, Rougier, ecc.

Nel 1909 dopo aver inutilmente cercato di imparare a volare

col biplano Wright, LD decise di passare su un altro velivolo francese, il

monoplano Bleriot XI, che aveva sicuramente caratteristiche e prestazioni

superiori ai suoi precedenti velivoli. Con questo apparecchio volò, fino

all’incidente mortale del 4 gennaio del 1910, all’aerodromo di Croix-d’Hins,

vicino a Bordeaux quando un cedimento strutturale stroncò prematuramente la sua

breve, romantica vita.

Fig.18 - Delagrange in tenuta

sportiva (1908)

Fig.19 - Delagrange in tuta di

volo accanto al suo nuovo velivolo Bleriot XI (1909)

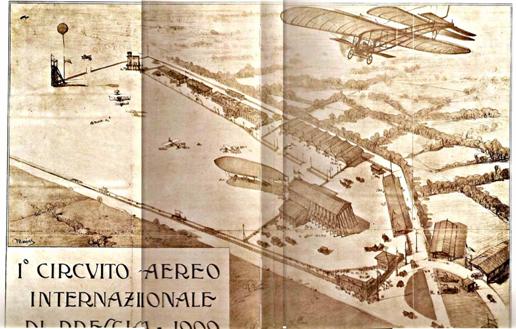

Una splendida eredità

Già nell’ottobre del 1908 comparvero sulla stampa milanese a

firma di Arturo Mercanti, presidente del TCI, le prime idee per un circuito

aereo a Brescia, da realizzare l’anno successivo, mentre nel gennaio del 1909, avvenne

il primo tentativo di volo a Torino di un velivolo triplano realizzato da

Aristide Faccioli e pilotato da suo figlio; questi primi voli non andarono

bene, ma furono poi ripetuti con successo tra giugno ed agosto dello stesso

anno.

Nell’aprile del 1909, Wilbur Wright fu a lungo ospite

dell’esercito italiano a Roma Centocelle; qui un altro importante pioniere e

costruttore di velivoli, Mario Calderaia, ufficiale di marina, imparò a volare

col biplano Wright e ricevette il primo brevetto italiano di pilota. Da questo

velivolo venne anche effettuata la prima ripresa cinematografica aerea della

storia.

L’estate del 1909 richiamò ancora l’attenzione di tutti

sulla Francia e su avvenimenti che hanno fatto la storia dell’aeronautica

mondiale: il 25 luglio Bleriot attraversò la manica con il suo monoplano munito

di motore Anzani, mentre nell’agosto si svolse il primo grande raduno aviatorio

europeo, il circuito di Reims. A questa gara fece seguito con non minore

risonanza il circuito di Brescia, svoltosi in settembre nella piana di

Montichiari. A questa competizione, che fu vinta dall’americano Glenn Curtiss, partecipò

anche Calderara che vinse vari premi con un biplano Wright munito di motore

italiano REBUS, sul quale portò in volo anche G. D’Annunzio, il poeta e

scrittore che da quel momento divenne grande appassionato del volo.

Fig.20 - Catalogo del Circuito

Internazionale di Brescia (settembre 1909)

Nel novembre dello stesso anno si tenne a Milano, presso

l’Hotel Corso (poi teatro Trianon), la 1^ Mostra Italiana di Aviazione,

organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Sempre a Milano, l’editore Sonzogno

lanciò la rivista “L’Aviatore Italiano”.

Anche nel campo dei dirigibili si fecero passi in avanti: in

novembre compì il primo volo il dirigibile F1 Città di Milano di Enrico

Forlanini, che con questa macchina in dicembre sorvolò il Duomo, fra grandi

manifestazioni di entusiasmo popolare.

Nell'anno accademico 1909-1910 il Politecnico di Milano istituì il primo corso

libero di aeronautica, tenuto dal prof. Giorgio Finzi, e l'ingegnere trentino Gianni Caproni fece le sue prime

esperienze di volo, con un aeroplano di sua concezione, nella brughiera di

Malpensa. A maggio si svolse il circuito aereo di Verona, ed a settembre il

grande Circuito Aereo della Città di Milano, a cui si è già accennato, dotato

di ricchissimi premi, al quale era anche abbinata la gara di traversata delle

Alpi. Per consentire lo svolgimento di questa manifestazione fu realizzato,

alla periferia est della città, “l’aerodromo di Taliedo”, che avrebbe fino agli

anni ’30 costituto il nucleo del primo aeroporto milanese. (Vedi pagina)

In occasione di questa manifestazione il Touring Club

pubblicò a Milano il primo “Annuario dell’Aeronautica”, una pubblicazione che

per diversi anni a seguire costituì lo specchio della tecnica aeronautica

italiana e di un mondo dello sport e del tempo libero nel quale i nostri

bisnonni ebbero occasioni di dimostrare il loro coraggio ed ardimento, in

un’epoca ricca e spensierata, nella quale la tecnica aeronautica fece

rapidissimi progressi, dei quali purtroppo molto presto anche la guerra si

sarebbe impossessata.

Riferimenti

Olivier e Yolande

Delagrange, Leon Delagrange. Le “Dandy” volant. Edition LARIVIERE, 2003

G. Apostolo, M.

Pagliano, Il volo a Milano. Ed. a cura “Istituto G. Pini”, 1998

G. Apostolo, R.

Abate, Ali lombarde, Ed. a cura di SEA, 1993

A. Marchetti, Alberto

Santos Dumont, Ed. Logisma, 2003

F. Valli, A.

Foschini, Il Volo in Italia, Ed. Aeronautica, 1939

Civica Raccolta Bertarelli

Civico Archivio

Fotografico di Milano