| ||||||

|

| ||||||

|

Quando la ferrovia circondava la zona Solari: alla ricerca dei binari scomparsidi Mauro Colombo Lo sviluppo del sistema ferroviario milanese

e la sua articolazione in stazioni, percorsi, scali e soppressioni è

analiticamente affrontata nell’apposito studio di Gianluca Lapini “Binari e

stazioni a Milano”, al quale facciamo

rinvio. Nel 1870 era stata inaugurata la linea Milano-Vigevano, il cui ultimo tratto cittadino scorreva parallelo accanto al naviglio grande, per poi discostarsene piegando a nord appena prima della Stazione di Porta Genova (detta all’inizio di Porta Ticinese); la linea ferroviaria continuava ancora per qualche centinaio di metri in direzione nord e, dopo una vasta curva ad est, proseguiva per raggiungere prima lo scalo merci Sempione, e poi per collegarsi alla Stazione Centrale. Questa linea fu fortemente voluta (e finanziata) dagli industriali della zona sud ovest, intenzionati a sfruttare le immense potenzialità del trasporto su rotaia per insediare nella zona un polo industriale all’avanguardia, le cui fabbriche avrebbero potuto agevolmente essere collegate alla linea ferroviaria. Così l’Alzaia naviglio grande, la via Tortona, la via Savona ed anche la via Solari, tutte parallele alla ferrovia, divennero sede naturale di innumerevoli industrie, alcune delle quali, ancora oggi visibili seppur dismesse o convertite ad altri usi, impiegavano migliaia di operai per produzioni spesso su scale internazionale. Naturalmente vi fu anche qualche disagio: ad esempio, per permettere di raggiungere la chiesa di San Cristoforo al Naviglio da parte della popolazione che risiedeva alle sue spalle, fu subito aperto un apposito passaggio a livello, uno dei pochi ancora oggi visibili a Milano.

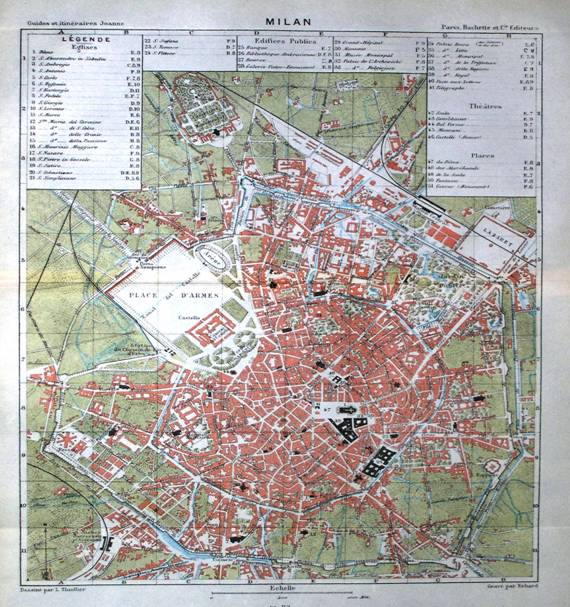

Ecco Milano nel 1870: la stazione è in basso a sinistra.

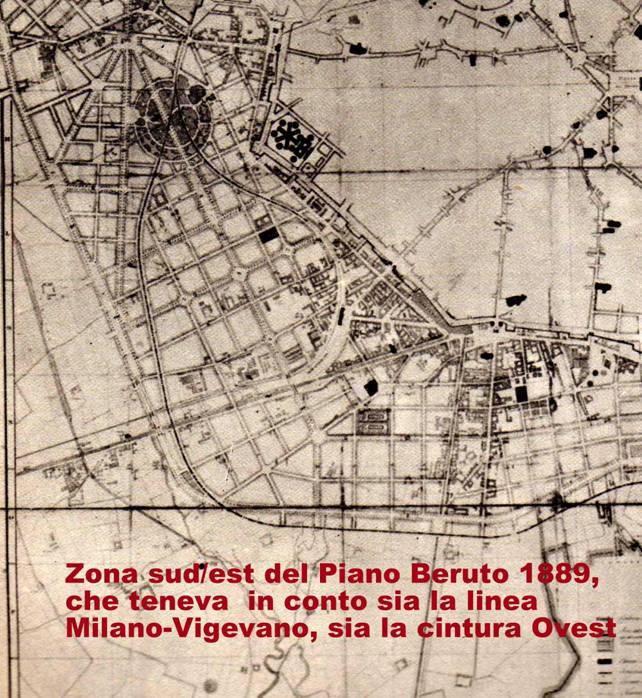

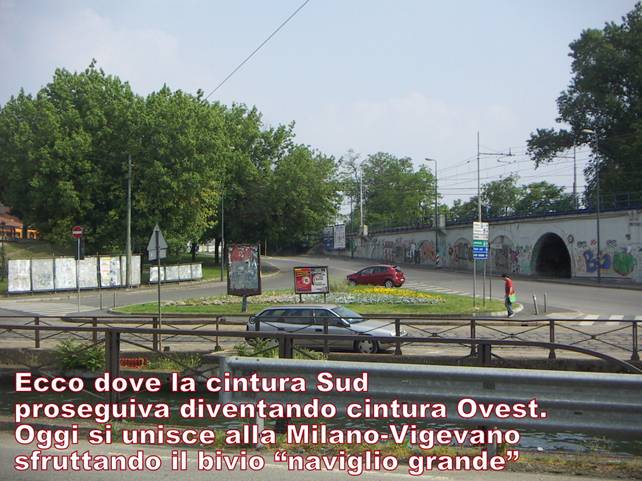

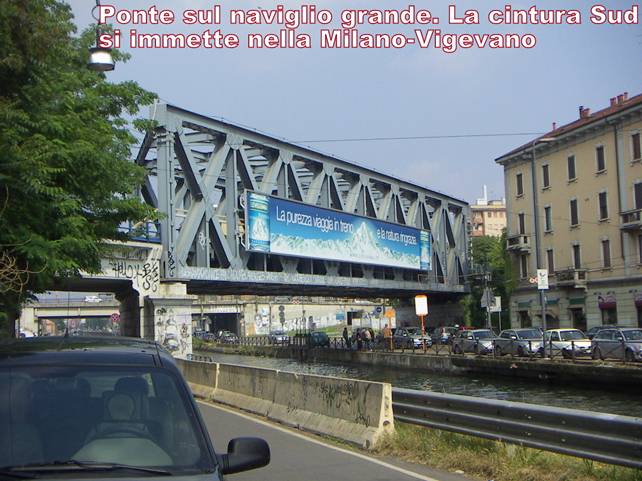

Una ventina d’anni più tardi, e precisamente nell’estate del 1891, nell’ottica di potenziare il trasporto ferroviario milanese e di rendere quello esistente più razionale, venne aperta una linea di circonvallazione per permettere ai treni merci provenienti da Sud (Rogoredo) di raggiungere lo scalo Sempione senza dover aggirare l’intera città da nord. Questa linea, detta cintura sud-ovest, scavalcava il naviglio grande e la linea Milano-Vigevano, e proseguiva fino a congiungersi con quest’ultima nella zona oggi compresa tra piazza Po e corso Vercelli (vedremo poi nel dettaglio dove esattamente avveniva il ricongiungimento).

Solo nel 1915 queste due linee vennero poste in comunicazione diretta tra loro nel punto di incrocio, mediante un apposito bivio detto naviglio grande, ancora oggi esistente.

Con le nuove politiche ferroviarie, che portarono finalmente all’apertura della nuova ed attuale Stazione centrale, nel 1931 la cintura ferroviaria ovest e il tratto della Milano-Vigevano successivo alla Stazione di Porta Genova (e fino allo scalo Sempione) vennero smantellati. Dopo tale riassetto, dunque, la Milano-Vigevano vide terminare la sua corsa alla Stazione di Porta Genova, che diventò una stazione di testa, mentre la cintura Sud dallo scalo Romana poteva raggiungere solo il naviglio grande dove si univa con il raccordo omonimo alla suddetta linea. Alla luce di ciò, nei quarant’anni compresi tra il 1891 e il 1931, una piccola ma popolosa e fortemente industrializzata porzione cittadina si trovò racchiusa in una sorta di recinto ferroviario, mentre lo sviluppo dell’edilizia vedeva una incredibile vivacità, nel rispetto delle linee guida tracciata prima dal Piano regolatore Beruto e poi da quello Pavia-Masera. L’inizio e la fine di vie quali la Tortona, la Savona, la Solari, la Cola di Rienzo, la Foppa erano ostacolate, rallentate (o addirittura bloccate) da queste due linee ferroviarie, che inizialmente le incrociarono a raso (con la necessità di passaggi a livello) e più avanti in sopraelevata, cosicché il traffico potesse sottopassarle incanalandosi in tunnel carrabili. Questa breve ricerca tenterà di ricostruire il rapporto treno-città in questa piccola zona di Milano, dove solo poche tracce dell’assetto viario e i sopravvissuti manufatti industriali ricordano o lasciano immaginare come appariva il tessuto urbano un’ottantina di anni fa. L’area industriale sorta lungo la direttrice della Milano-Vigevano

Vediamo le principali fabbriche che sorsero accanto alla linea Milano-Vigevano, partendo dalla Stazione di porta Genova e dirigendoci in direzione periferia. Proprio a ridosso della Stazione si trovava il vasto complesso industriale della Bisleri, (caratterizzato per l’alta ciminiera), casa fondata da Felice Bisleri per la produzione del celeberrimo liquore Ferro China. Iniziando a camminare verso la periferia lungo la via Tortona, si potevano incontrare numerose realtà imprenditoriali; ricordiamo nella stretta via Forcella, che scorre a ridosso dei binari dello scalo merci, una antica torrefazione di caffè e una fabbrica di biciclette, la cui area poi verrà occupata da alcuni magazzini della CGE, la cui sede si trovava più avanti, in via Tortona, come vedremo tra poco. Questi capannoni erano uniti con un apposito binario privato allo scalo merci, come del resto lo erano quelli della Barattini e C. con sede nella vicina via Bugatti al numero 7, specializzata in trattamenti chimici ed in particolar modo in processi galvanici.

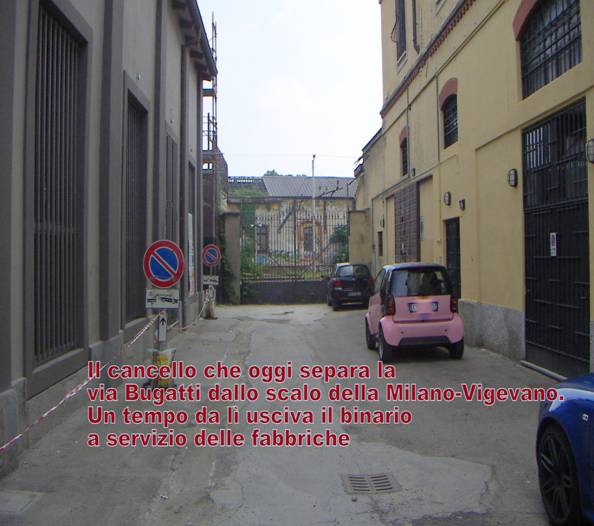

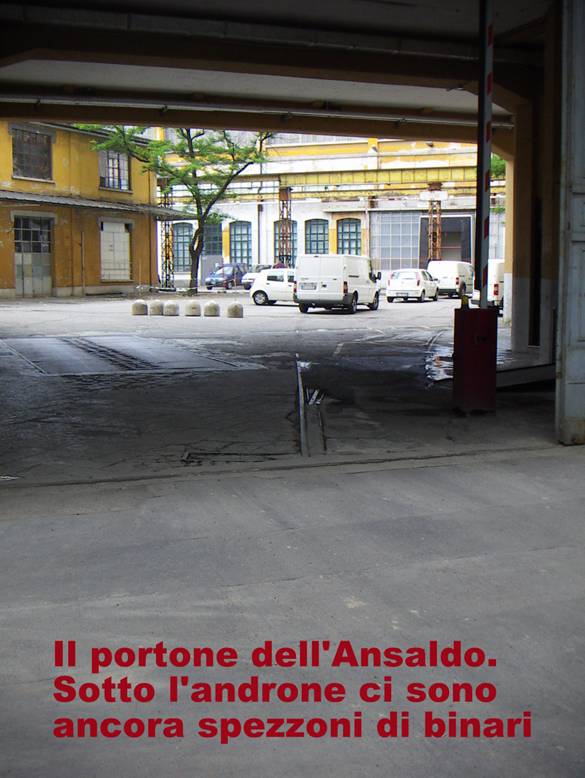

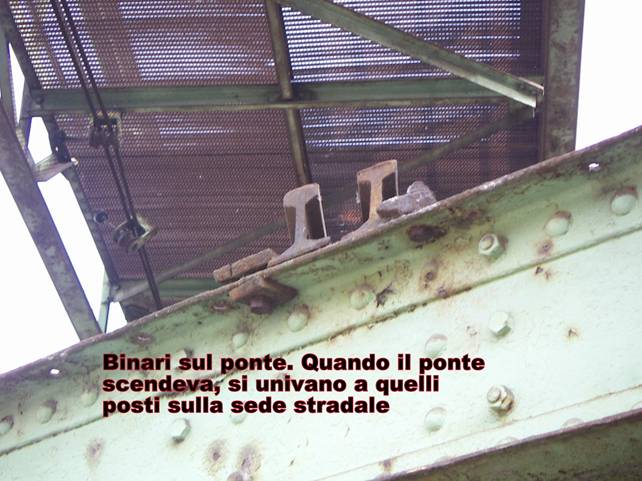

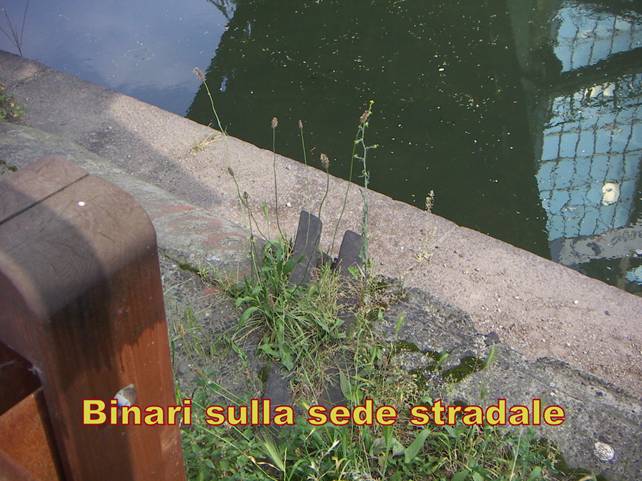

A testimonianza della suo vocazione industriale resa agevole dalla ferrovia, ancora oggi la via Bugatti termina contro una cancellata al di là della quale vediamo i vecchi insediamenti, ormai in abbandono, dello scalo merci, vecchi carri ferroviari e una pila di binari arrugginiti, proprio quelli che un tempo scorrevano lungo la via e che in epoca abbastanza recente si è provveduto a rimuovere dalla sede stradale. Di fronte alla Barattini, con affaccio sulla via Tortona, si trovava invece la compagnia continentale Sellerie Ciclistiche Ed Affini. La sede produttiva della CGE-Compagnia generale elettricità Società anonima (fondata proprio qui nel 1921) era in via Tortona ai numeri 31/35, e come lo stesso nome rivelava, era specializzata in apparecchiature e motori elettrici; il suo marchio era celebre per essere impresso sulle imponenti radio a valvole, che all’epoca si trovavano in moltissime case milanesi, ma anche perché contraddistingueva migliaia di motori per filovie e tram. Di fronte alla CGE, si trovava il vasto complesso dell’Ansaldo, che occupava l’isolato Tortona/Bergognone/Savona/Stendhal, e il cui portone d’entrata, sull’angolo Bergognone-Tortona, vedeva quotidianamente entrare ed uscire convogli ferroviari carichi di merci lavorate o materie prime, lungo il binario d’uso privato che usciva dallo scalo merci proprio dove ora la via Bergonone termina un po’ squallidamente contro un muro decrepito. L’Ansaldo, qui sorto negli anni sessanta, occupava un’area già destinata all’industria fin dal 1904, quando qui si trovava la sede della Zust, poi AEG e infine Galileo Ferraris. Al 59 di via Bergognone un altro colosso dell’epoca: la Nestlè di origini svizzere. Sulla via Solari si vede ancora oggi l’imponente facciata in mattoni della Riva-Calzoni, il cui complesso si estende fino alla via Stendhal e prosegue ancora oltre. Principale acciaieria italiana, famosa per la costruzione di pompe idrauliche e turbine, una delle quali fu progettata per sfruttare l’energia delle cascate del Niagara. Proseguendo ancora un po’ verso la periferia lungo la via Savona, si incontravano sulla sinistra la belga Schlumberger, strumenti di precisione (Savona 97), e il vastissimo complesso della Osram e della Loro Parisini (via Savona tratto tra Tolstoj e Brunelleschi), oggi totalmente abbattuto per lasciare posto a fabbricati civili in via di ultimazione. Sopravvivono la palazzina liberty all’epoca adibita ad uffici Osram e l’edificio anni cinquanta progettato da Caccia Dominioni per gli uffici Loro Parisini. Alla stessa altezza, ma con affaccio sull’alzaia naviglio pavese, sorgeva l’antichissima fabbrica di ceramiche Richard-Ginori, lì fondata per sfuttare la forza motrice delle acque del naviglio. Quando arrivò la linea Milano-Vigevano, non tardò a collegarsi con un apposito binario privato. Per far ciò, trovandosi al di là del naviglio, si fece costruire nel 1908 un ponte metallico con meccanismo levatoio: all’arrivo del treno, il ponte veniva fatto calare dalla sua intelaiatura fino a raggiungere la stessa quota del piano stradale, poi, passato il treno, esso veniva di nuovo alzato, così da permettere la normale navigabilità del naviglio (ricordiamo, all’epoca ancora importantissima via d’acqua con scalo alla Darsena). Il soppresso percorso della Milano-Vigevano verso lo scalo Sempione

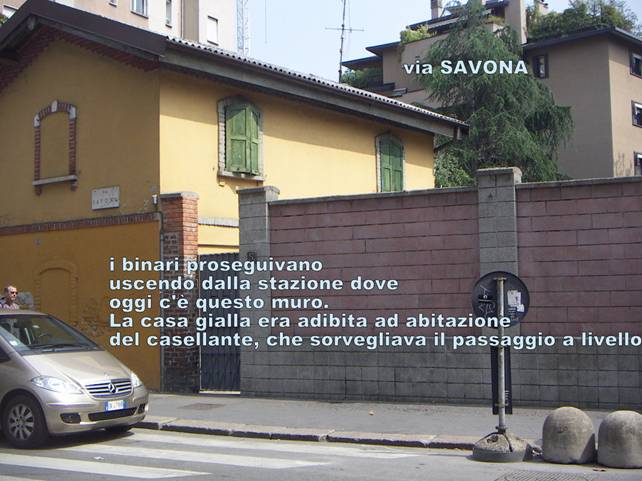

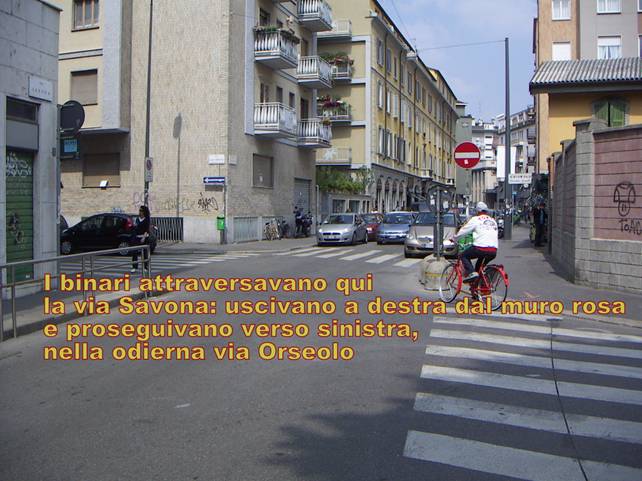

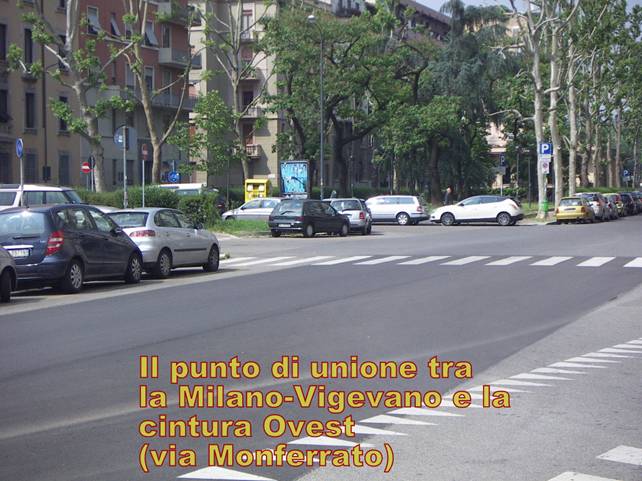

Analizziamo di seguito quale percorso compivano i binari della Milano-Vigevano subito dopo aver lasciato la stazione Porta Genova, percorso che come abbiamo visto fu soppresso nel 1931. Se oggi infatti i binari terminano un centinaio di metri dopo il fabbricato della stazione, giusto pochi metri prima di poter infastidire la via Savona, dalla quale sono separati da un muro di color rosa, prima della soppressione del primitivo tragitto essi la incrociavano, e il flusso veicoli/treni era regolato da un passaggio a livello, a testimonianza del quale oggi ancora sopravvive un piccolo edificio adibito ad abitazione del casellante (lo si vede a destra dell’edicola). I binari continuavano in direzione nord lungo una direttrice che oggi è occupata esattamente dall’andamento della via Orseolo, dopodiché scorrevano in quella vasta area che sarà poi trasformata nel parco Solari, al termine della quale incrociavano quella che oggi è la via Foppa (all’epoca una strada di campagna). Subito dopo i binari iniziavano a compiere quel vasto curvone verso lo scalo Sempione. Tale percorso corrisponde oggi alla via Dezza. Lungo questo tragitto, la ferrovia incrociava le vie Vepra, costeggiava il muro di cinta del cimitero di porta Magenta, tagliava la via Arzaga e per finire la via Monferrato, dove si univa con la cintura Ovest; poi la linea si infilava lungo l’attuale via Cimarosa (vi scorrevano al centro, dove oggi vi sono dei giardinetti), al termine della quale i binari attraversavano il corso Vercelli, anche qui (inizialmente) mediante la protezione offerta da un passaggio a livello, fino a quando venne realizzata la massicciata, dimodochè qui si crearono appositi sottopassi stradali. Il tragitto poi puntava verso lo scalo Sempione. Il soppresso percorso della cintura Ovest verso lo scalo Sempione

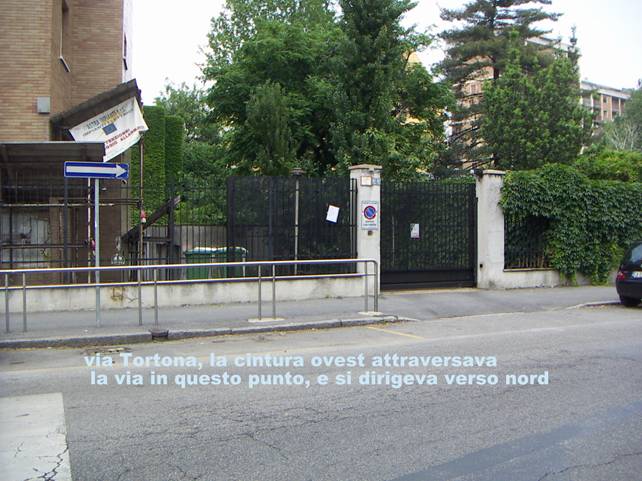

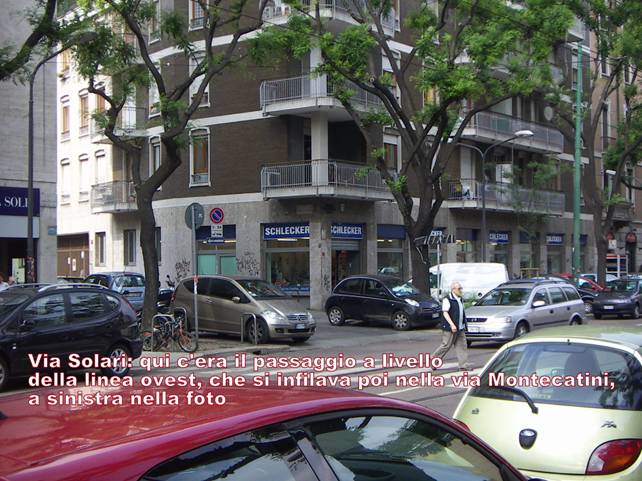

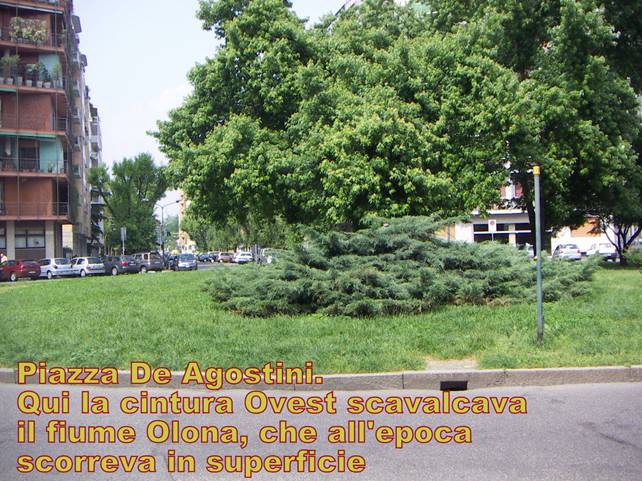

Rispetto alla linea di cintura Sud ancora oggi esistente (cintura che oggi appunto vediamo scavalcare il naviglio col ponte metallico per poi puntare verso est dove si congiunge con la Milano-Vigevano), la ovest all’epoca continuava scavalcando il naviglio sull’area oggi occupata dal ponte automobilistico di piazzale delle Milizie, e subito dopo si allontanava dal viale Troya per incrociare la via Tortona poco più a destra rispetto a dove vi sbocca la via Foppette. I binari scorrevano sull’area oggi occupata dall’edificio giallo di edilizia scolastica, e incrociavano dunque la via Savona all’altezza dell’ingresso di questo. Poi, la ferrovia si infilava lungo il terreno avanti a sé, fino a sbucare in via Solari, dove oggi abbiamo l’incrocio con la via Montecatini. Il percorso, a questo punto, continuava proprio lungo il tracciato di questa via, fino a quando raggiungeva la via Cola di Rienzo, l’attraversavano nel punto dove oggi abbiamo l’incrocio con le vie Montecatini e Sirte (all’epoca detta Riparto della Vepra, stradina campestre che puntava verso quella che oggi è la via Lorenteggio, e fino all’apertura di questa, ne rappresentava il primitivo tracciato) e sbucava poco dopo per attraversare l’attuale via Foppa, nel punto in cui oggi si trova un grosso negozio di articoli per la casa. A questo punto i binari proseguivano andando a coincidere con la via dei Grimani, e tagliavano a metà il rondò attuale dedicato a De Agostini, dove scavalcavano il fiume Olona. I treni continuavano la loro lenta corsa seguendo l’odierno tracciato della via Dezza (all’epoca divisa a metà per tutta la sua lunghezza dai binari: la parte sinistra era detta via Dora, la destra via Bormida) e si trovavano infine nella spianata di piazza Po, superata la quale, il percorso continuava per un centinaio di metri lungo la via Cimarosa, dove avveniva il congiungimento con la linea Milano-Vigevano proveniente dalla Stazione porta Genova. I due tragitti si univano proprio dove oggi la via Cimarosa è incrociata dalla via Monferrato. A questo punto, come visto sopra, il tragitto ferroviario sbucava su corso Vercelli. E fu per questa via, ma per tutto il traffico della zona, un grande giorno quello in cui fu soppresso il passaggio a livello, e i treni, rialzati in massicciata, sbuffavano veloci sopra il traffico cittadino e i tram, senza più incrociarlo con evidenti pericoli e disagi. Ultima modifica: lunedì 1 giugno 2009 maucolombo@hotmail.com | ||||||