|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Le origini del civico acquedotto di Milanodi Gian Luca Lapini

La possibilità stessa di dar luogo a grandi agglomerati urbani degni del nome di città, è lentamente maturata nei secoli ed è sempre stata legata alla capacità di assicurare non solo un adeguato rifornimento di acqua, ma anche lo smaltimento, sia delle acque meteoriche che delle deiezioni umane. Il problema che era ben chiaro già nell'antichità (e che era stato mirabilmente risolto dai nostri antenati Romani), si ripresentò con forza nel secolo XIX quando molte città europee iniziarono un veloce processo di crescita nel corso del quale non solo l'evidente crescita dei fabbisogni, ma anche i numerosi scoppi di epidemie costrinsero i tecnici e le pubbliche amministrazioni ad una presa di coscienza, e li spinsero all'azione[1]. La risposta a queste esigenze fu ricercata nella emanazione di leggi e regolamenti che garantissero una qualità verificabile di servizi idraulici, e nella costituzione di società, a volte pubbliche a volte private, che si incaricarono di erogarli. Iniziò così la costruzione di acquedotti pubblici e di fognature, che storicamente furono le prime reti a cominciare ad invadere il sottosuolo delle città moderne (in alcune città un po’ prima, in altre più tardi rispetto alla rete del gas) ed a introdurre l'idea stessa di distribuire capillarmente un servizio di prima necessità, sottraendolo all'iniziativa del singolo (non più incaricato di scavare il suo pozzo o di svuotare il suo pozzo nero). Benché tali esigenze e le idee su come affrontarle non fossero

affatto nuove, il generale potenziamento di risorse a disposizione della

tecnologia ne permise un affronto più esteso e radicale. Per esempio i

progressi della metallurgia consentirono di fabbricare grandi quantità di tubi

in ferro o in ghisa a prezzi relativamente bassi; pompe e macchine a vapore

aiutarono a distribuire l'acqua nelle tubature più facilmente di quanto non si

potesse fare negli antichi impianti a gravità. S'imparò a costruire dighe e

bacini di raccolta più ampi ed a scavare pozzi più profondi. Verso la fine del '700 e lungo tutto l'800 si assistette nei

principali paesi europei ad un pullulare di iniziative in campo

igienico-sanitario.

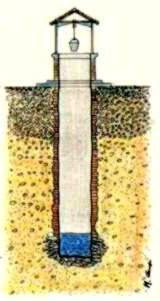

Per l'acqua potabile,

ed in genere per gli usi domestici, il rifornimento avveniva tradizionalmente

da una miriade di pozzi privati, che

attingevano dalla ricca e facilmente accessibile falda freatica. Questa relativa abbondanza d'acqua è probabilmente la più semplice spiegazione del tardivo sviluppo di un acquedotto a Milano; anche nella nostra città, comunque, l'aumento degli abitanti (circa 321.000 al censimento del 1881), l'aumento delle esigenze igieniche[2] e dei consumi d’acqua, portarono ad un crescendo di richieste della "pubblica opinione" e indussero le autorità ad affrontare il problema. Occorsero comunque quattro anni, dal 1877 al 1881, perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giulio Belinzaghi, prendesse in esame ben tredici progetti, nessuno dei quali convinse le autorità comunali, o per la scarsità delle fonti proposte o per la loro lontananza (o forse perché altre erano in quegli anni le priorità della Giunta, cioè i grandi progetti edilizi e di trasformazione urbana, ai quali anche l’acquedotto sarebbe però in breve risultato necessario). Alla fine del 1881 un progetto della “Società Italiana

Condotte d'Acqua”, che prevedeva la costruzione di una conduttura che doveva

portare 900 litri d'acqua al secondo da alcune sorgenti della Val Brembana,

piacque alle autorità cittadine; si scatenò però una irriducibile opposizione

di tutte le autorità della provincia di Bergamo, che non fu scalfita nemmeno da

autorevoli prese di posizione favorevoli al progetto, come quella del più

famoso geologo dell'epoca, l'abate Stoppani; furono vani anche i tentativi del

Comune di far dichiarare l'opera, dalle autorità nazionali, di pubblica

utilità. Passarono così ben sei anni, fino al 1887, prima che il

Comune rinunciasse all'idea e bandisse un nuovo concorso. Nel frattempo era

diventato sindaco Gaetano Negri, ed era stato approvato (nel gennaio

del 1886) il primo Piano Regolatore elaborato, dall‘ing. Beruto. Furono

presentati 22 nuovi progetti, tra i quali una apposita commissione ne selezionò

sette meritevoli di ulteriori approfondimenti. In particolare vale la pena di

menzionare quello presentato dell’ingegner Villoresi (il progettista del grande

canale che collega il Ticino all’Adda) che propose di alimentare la città

tramite una condotta forzata, cioè una tubazione in pressione (12 atmosfere),

che sarebbe partita dai monti lecchesi, e avrebbe permesso di ricavare

dall’acqua anche forza motrice, tramite piccole turbine da installare negli

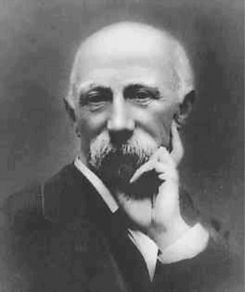

stabilimenti industriali. Così alla fine di questa lunga diatriba prevalsero le

modeste, ma concrete e realistiche opinioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, in

particolare del giovane ingegnere Felice

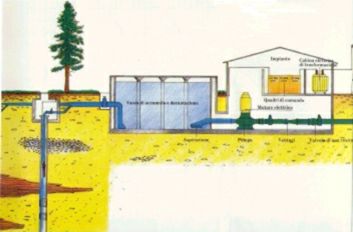

Poggi, che proponeva di attingere alla falda freatica, la tradizionale

fonte usata da secoli dai milanesi, costruendo però pozzi profondi, in modo da

avere garanzie di purezza e salubrità dell'acqua.

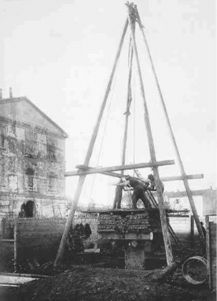

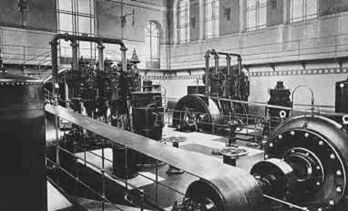

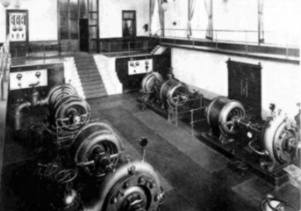

All'inizio del 1889 fu di conseguenza decisa la costruzione

del primo impianto di pompaggio,

che fu denominato "Arena" ed entrò in servizio

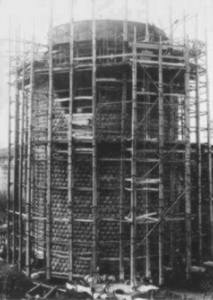

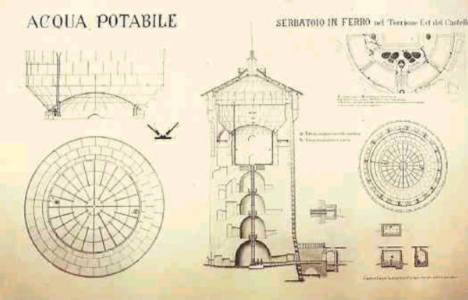

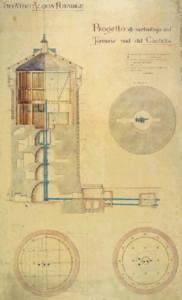

prima della fine dell'anno stesso. L'utilizzatore di quest'acqua fu il nuovo quartiere residenziale che stava sorgendo fra piazza Castello, foro Bonaparte e via Dante, mentre parte dell'acqua non ancora consumata andò a diluire le acque della rete fognaria dello stesso quartiere[4]. Per regolarizzare la pressione di erogazione dell’acqua, furono costruiti due grandi serbatoi di accumulo in quota che furono “nascosti” all'interno dei torrioni del Castello Sforzesco. Questa strana commistione di vecchio e di nuovo poté avvenire in quanto alla fine del ‘800 il Castello stava subendo quel radicale processo di restauro e rifacimento che, dopo secoli di abbandono, lo avrebbe portato alla forma attuale[5]. Per primo fu realizzato, nel 1893, un serbatoio in ferro nel torrione Est, progettato dal prof. Cesare Saldini del Politecnico, e realizzato dalla ditta Schlaepfer di Torino ; dieci anni dopo, fu la volta del torrione Sud, dove il serbatoio fu realizzato in cemento armato[6]. Questo primo impianto ebbe una notevole importanza, perché il suo successo determinò l'impostazione tecnica che l'acquedotto milanese avrebbe poi conservato fino ad oggi (così come fino ad oggi avrebbe conservato la caratteristica di essere una iniziativa pubblica). Esso diede inizio ad un progressivo e costante sviluppo del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, sostenuto dal deciso aumento dei consumi che si innescò via via che i milanesi si accorsero della comodità dell'avere acqua in abbondanza nelle proprie case, e che divenne "naturale" pensare che i nuovi edifici dovessero allacciarsi all'acquedotto. La rete dell’acqua potabile divenne una sorta di fiore

all’occhiello fra le varie attività volte a migliorare le condizioni di vita

dei cittadini, che la municipalità intraprese[7]

negli anni di fine secolo, in quanto a differenza di altri servizi tecnici a

rete, quali il gas, l’elettricità e successivamente il telefono, fu organizzata

fin dall’inizio come impresa pubblica in virtù di un carattere di necessità

che, sostenevano i suoi promotori, non poteva “convenientemente affidarsi a chi

ne voglia fare motivo di lucro”. “Tanto nel corpo di un animale quanto nell’organismo di una città il liquido vitale è condotto e distribuito da una rete completa di canali di diramazioni e ramificazioni”, aveva non a caso scritto, nel 1892, l’ing. Poggi.

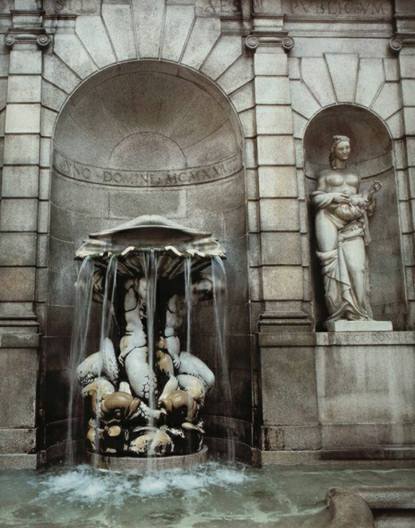

In effetti l’abbondante disponibilità di acqua potabile permise, oltre che la distribuzione agli edifici privati (all’inizio a quelli di un certo pregio), anche la costruzione di bagni e servizi pubblici, e di “stabilimenti” di grandi dimensioni, come quelli realizzati, su progetto dell’ingegnere comunale Giuseppe Codara, al Ponte delle Gabelle (vicino a Porta Nuova) ed in via Argelati (vicino a Porta Ticinese), dotati di ampie piscine. Questi impianti consentivano l’accesso, a prezzi popolari, a stabilimenti balneari certo meno eleganti, ma funzionalmente non diversi da quelli che la Milano ricca già da molti anni utilizzava: ad esempio il prestigioso ed elegante Kursaal Diana, a porta Venezia, che era stato costruito ad emulazione di simili impianti, diffusi nelle principali città europee. Il secondo impianto di pompaggio fu costruito nel 1898 al

rondò Cagnola (l'attuale piazza Firenze; nel 1903 si aggiunse la

centrale "Parini" (vicino all’attuale P.za della Repubblica). La potenzialità complessiva raggiunse i 410 litri/secondo e la rete di

tubature i 134 Km.

Gli edifici delle centrali di quell'epoca, in genere

costruiti in sobrie architetture di mattoni a vista, sono tuttora riconoscili,

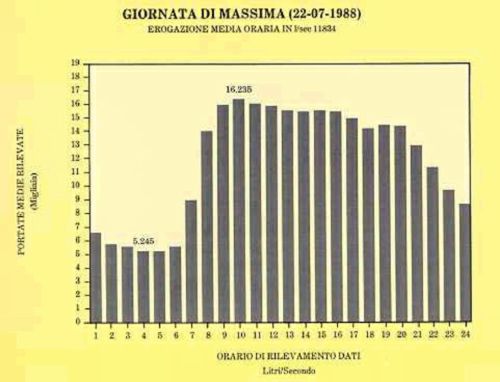

con un po' di attenzione, nel tessuto urbano: Il progressivo estendersi dell’acquedotto divenne col tempo una delle “opere di urbanizzazione” fondamentali che caratterizzarono lo sviluppo della città, così come venne delineato dai successivi piani regolatori. Le due tabelle seguenti sintetizzano efficacemente, pur nell’aridità delle cifre, l’ampiezza e la rapidità di espansione dell’acquedotto cittadino.

L’affermarsi del concetto della fornitura d’acqua attraverso l’acquedotto segnò purtroppo (assieme ad altri eventi), anche il destino dei tanti canali d’acqua che da secoli solcavano la città, in particolare i navigli, preparando il terreno per quella copertura, realizzata a partire dal 1929-30, che ne avrebbe definitivamente sancito la trasformazione in canali di scolo, come tali in realtà da occultare. Col passare degli anni ed il progressivo indiscriminato

sfruttamento, pubblico e privato, la falda freatica cominciò a dar segni di

"stanchezza": i primi segni di un pur modesto abbassamento risalgono

già al 1928, e la situazione Né ciò, né i ben più seri problemi, legati all'inquinamento

chimico, che si sono manifestati a partire dagli anni '60 ed ai quali si è

rimediato aumentando la profondità dei pozzi fino a 160-180 metri, hanno

comunque più mutato la struttura fondamentale dell'acquedotto milanese ed il Servizio, con i suoi 35 impianti, 2200 Km di

tubature principali e 600 addetti, fa arrivare puntualmente nelle nostre case 300.000.000 di metri cubi d'acqua all'anno.

BibliografiaAIROLDI RICCARDO, CASATI POMPEO, Le falde idriche del

sottosuolo di Milano, Edizione a cura del Comune di Milano, Milano, 1989 [1] Per esempio le epidemie di

colera che scoppiarono a Londra nel 1849 e 1853-54, che causarono la morte di

più di 20.000 persone. [2]

La contaminazione delle acque era causata dalla mancanza di una rete fognaria.

Le acque reflue domestiche venivano scaricate in pozzi neri o cisterne

sotterranee, che venivano periodicamente svuotate. Risulta che nel 1862

esistesse un apposito servizio comunale di svuotamento; esisteva inoltre un

ufficio di sorveglianza, per eseguire analisi delle acque contaminate. [3] Nella sua corposa relazione, Burkly esprimeva più volte il suo favore

all’utilizzo di acque sotterranee, come poi fu fatto. Così scriveva: [4]

Della disponibilità di acqua pulita nella zona del Parco Sempione avrebbe

beneficiato, qualche anno dopo, anche

il Civico Acquario, che fu realizzato in occasione della Esposizione

Internazionale del 1906. [5]

Il progettista dei restauri fu l’architetto Luca Beltrami. [6] A realizzare l’opera fu

l’impresa Porcheddu di Genova, che stava in quegli anni diffondendo in Italia

l’utilizzo delle strutture in cemento armato secondo il brevetto del belga

Francoise Hennebique. [7] Si può ricordare, fra

l’altro, la realizzazione di alloggi popolari a partire da un primo lotto

approvato nel 1903 tramite la costituzione dell’apposita azienda per la loro

costruzione, e la realizzazione delle Centrale del Latte, allora denominata

“vaccheria modello”. Ultima modifica: lunedì 17 maggio 2004 gianluca.lapini@fastwebnet.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||