| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |

|

||||||

|

Le “imprese” Visconti-Sforzadi Franca GuerreriLa storia di una famiglia regnante vista attraverso gli stemmi

personali dei suoi membri a cura di Adriano Bernareggi Capitolo IV

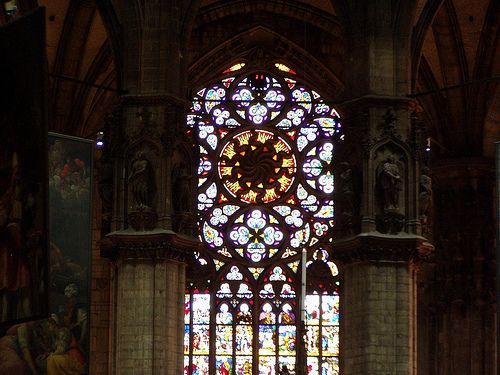

Giangaleazzo Visconti (I Duca di Milano)Imprese: Sotto forma di sole raggiante, l’impresa di Giangaleazzo troneggia nella vetrata absidale del nostro Duomo. Il Duca è come il sole, fonte di vita per i suoi sudditi ed emblema di giustizia. Come il sole separa la luce dalle tenebre, così il Signore di Milano esercita la giustizia, separando il bene dal male. Ma c’è di più: legittimato il suo potere nel 1395 grazie ai 100.000 fiorini d’oro sborsati all’imperatore Venceslao (l’aquila imperiale s’inquarterà d’ora in poi stabilmente con il biscione), divenuto un monarca a tutti gli effetti, Giangaleazzo ha trasceso la condizione umana per assumere quella divina, propria dei sovrani e dell’imperatore stesso. La sua immagine ora può fondersi con quella del Cristo-Re, sole di giustizia che, al suo sorgere, illumina il Duomo. L’impresa sottolinea lo splendore raggiunto da questo Visconti, che ha trasformato la signoria in un vero e proprio regno con tanto di diritto ereditario.

Tavola 7 - L’impresa del sole raggiante (“razza”) troneggia nella vetrata absidale del duomo. Qui la vediamo sia dall’interno che dall’esterno. Questo grande successo è ricordato anche dal “capitergium”: un velo avviluppato intorno a un cercine, annodato oppure a cocche pendenti. Il termine mediolatino, derivato da “caput tergere”, indicava forse, in origine, una fascia usata per proteggere il volto dal sudore. In milanese è comunemente chiamato “gassa”. Si tratta del serto o infula degli antichi dominatori; conferito nelle investiture regali ed episcopali, è una conferma dei poteri sovrani, della loro valenza sacerdotale e della loro universalità. Nel giorno dell’incoronazione, il luogotenente imperiale pose sul braccio di Giangaleazzo, che già aveva indossato il mantello di vajo e calzata la berretta ducale, un capitergium cosparso di gemme del valore di 200.000 fiorini d’oro. Tavola 8 - Capitergium

L’impresa del sole raggiante appare spesso ingentilita da una colombina bianca recante nel becco un cartiglio con il motto “A bon droit”. Bona di Savoja, la moglie di Galeazzo Maria Sforza, volle per sé decorata con questa bella immagine un’intera stanza, ancor oggi visibile nel Castello Sforzesco. La colombina col sole raggiante orna il messale miniato da Annovello da Imbonate che Giangaleazzo aveva donato alla basilica ambrosiana a ricordo della propria incoronazione; fra i gioielli portati in dote da Valentina Visconti, figlia del primo duca di Milano, a Luigi d’Orléans, secondo il racconto del Corio, spiccava per preziosità una collana “fatta a brievi con lettere a Bon Droyt con tortorelle diciotto d’oro e una bianca in un raggio con rubino al petto”: l’impresa del padre. Tavola 9 - Colombina nel sole raggiante col motto “A bon droyt”. A sinistra, clipeo di S. Maria delle Grazie, a destra, capitello del cortile della Rocchetta. L’origine di questa impresa, già appartenente a Isabella di Valois, e del motto che la anima ci viene spiegata dal poeta di corte Francesco di Vannozzo e dal Decembrio, precettore di Filippo Maria Visconti. Entrambi li attribuiscono all’ingegno del Petrarca. In una Canzone appositamente composta per Giangaleazzo, Francesco di Vannozzo narra di aver avuto una visione durante la quale il Petrarca gli era apparso e gli aveva confidato di essere l’autore dell’impresa: Il sole e l’azur fino Cos’era successo? Ai tempi della sua adolescenza, quando aveva dovuto subire le intemperanze dello zio Barnabò, Giangaleazzo aveva mostrato una mitezza che gli eventi storici di cui fu protagonista in seguito ci fanno pensare sia stata simulata. Comunque sia, aveva espresso al Petrarca, a lui familiare perché ospite della corte viscontea e dell’Università di Pavia, il sogno di un paese unito, in pace e non devastato dalle milizie mercenarie. La mitezza d’animo e le buone intenzioni espresse dal giovane Visconti gli accattivarono le simpatie e la fiducia del poeta, ben sensibile, come sappiamo, al problema delle “peregrine spade”. Col cuore aperto alla speranza di una pace duratura, il poeta si era accomiatato dal Visconti donandogli questo emblema augurale, che attraverso il motto sanciva la legalità delle azioni del futuro duca. Nel 1385 Giangaleazzo strinse un’alleanza con Pisani, Lucchesi, Senesi e Perugini per eliminare dall’Italia le milizie mercenarie. “Pax” garrivano i vessilli della confederazione! Ma il sogno di pace del Petrarca non si avverò e il buon diritto attribuito al duca si realizzò in una politica tirannica. La capacità di simulazione del primo duca di Milano è confermata dall’impresa del “Morso” accompagnata dal motto “Ich vergies nicht”, io non dimentico. Questa impresa decora una lettiera e un carro che Luigi d’Orléans fece costruire per la moglie Valentina Visconti. Il morso è un invito a frenare l’impulsività del carattere e richiama alla riflessione e alla necessità d’adattamento. Alla morte di suo padre, Giangaleazzo per sopravvivere aveva dovuto adattarsi al clima di corte dominato dalla prepotenza di Bernabò e dall’arroganza di tutta la sua cerchia: si era fatto piccolo piccolo, si era finto inetto al governo, timido ed irresoluto; aveva sopportato senza batter ciglio lo zio che lo svillaneggiava pubblicamente e ne derideva la capacità di beneficare e perdonare. Vedovo di Isabella, aveva accettato il matrimonio con una figlia di Bernabò, Caterina, rinunciando a quello ben più prestigioso con Maria regina di Sicilia. Ricorderà tutto al momento opportuno.

L’atto di accusa compilato da Giangaleazzo nei confronti dello zio è assai duro: “Ipse dominus Barnabos diebus suis scientificos, laicos, chiericos e prelatos ac quoslibet virtuosos viros odio habuit et idiotas, crudeles et abiectos viros, infames (…) sempre sublimavit”. Fu ordita una congiura il 5 maggio 1385: catturato a tradimento, Bernabò fu rinchiuso nelle segrete del castello di Trezzo; vi morì non molto tempo dopo, non si sa se di veleno o per orgoglio ferito. L’eco di una congiura fatta ai danni di un parente stretto suscitò grande emozione e scalpore. Come succede davanti a una vittima, ci si ricordò delle sue buone qualità: aveva senso della giustizia, magari ferino (la novellistica in proposito è copiosa); si circondava a corte di buffoni e poeti di non eccelsa levatura, ma aveva dimostrato sensibilità artistica, facendo edificare, con l’aiuto della moglie Regina della Scala, la chiesa omonima e disseminando di costruzioni il territorio lombardo. In suo ricordo ci restano la chiesa di Santa Maria Rossa in Monzoro e il castello di Pandino.

Tavola 11 - A sinistra, ciò che rimane oggi della chiesa di San Giovanni in Conca. A destra, la facciata reimpiegata per la chiesa valdese di via F. Sforza.

Tavola 12 - Bonino da Campione: monumento funebre di Bernabò Visconti proveniente dalla distrutta chiesa di S. Giovanni in Conca, ora nei Musei del Castello Sforzesco di Milano. Scene sacre (sono visibili gli evangelisti e una Pietà) decorano il sepolcro, mentre Sapienza e Fortezza affiancano (anche in funzione statica) la cavalcatura dell’eroe. Tavola 13 - Il Castello di Pandino. Tavola 14 - In alto, esterno e interno della chiesa di S. Maria Rossa in Monzoro. Nel cornicione dipinto sotto il tetto si alternano il Biscione e la scala degli Scaligeri, a ricordo del matrimonio di Bernabò con Regina della Scala. Memore dei benefici ricevuti, il poeta di corte Braccio Bracci trovò il modo di ricordare le doti del suo protettore: Bernabò … Non perde mai tempo C’è poi chi, come Marchionne Arrighi, altro poeta cortigiano, dà voce al lamento del tradito: O figliol mio da me tanto amato Esequie degne del rango (Per Lombardia fecie risuonare con campane “a mortorio” non dovettero certo ripagare Bernabò del danno e della vergogna di aver subito un simile affronto da uno che gli pareva un inetto. Alla memoria dei posteri lo affidò Bonino da Campione con un monumento progettato quando il Visconti era ancora potente: rispecchia la descrizione fattane da Braccio Bracci in un sonetto di garbo cortigiano: Elli ha le membra ben

proporzionate Trasferito dalla cappella di famiglia di San Giovanni in Conca al museo del Castello, dall’alto della sua cavalcatura Bernabò ricorda ancor oggi a visitatori ignari il suo dramma. Rimasto solo al potere, Giangaleazzo non ha più bisogno di simulare. Riprende la politica espansionistica dei Visconti col preciso progetto di un regno d’Italia. Dal Piemonte al Veneto, dall’Emilia alla Toscana, il Biscione inghiotte una miriade di città opulente, strategicamente importanti, attirandosi rinnovate invettive come quella famosissima che il Sacchetti [3] aveva coniato per le mire espansionistiche di Bernabò: Biscia, nemica di ogni ragione umana Nel 1387, rispettivamente l’8 e il 22 ottobre, erano cadute in mano viscontea Verona e Vicenza. E’ un’occasione d’oro per i poeti cortigiani di celebrare l’uomo mandato da Dio “per pace dare all’italica gente”: così Francesco di Vannozzo definisce il conte di Virtù in una “Cantilena” a lui dedicata. Il Biscione è divenuto Una bissa vertudiosa (buoni infatti sono i rapporti tra i Signori spodestati e il Visconti: Guido Novello continua a risiedere a Padova e a tenervi corte fastosa nonostante si sia arreso a Giovanni Dal Verme, capitano delle truppe viscontee). Sempre nella suddetta Cantilena il fantasma del Petrarca sollecita l’autore perché ricordi al suo Signore la responsabilità che gli viene data dal grande destino prescrittogli da Dio: Il bel destin

che dal cielo t’è dato Tutte le città del nord – dice il poeta al di là di ogni credibilità – sono pronte ad accogliere il nuovo Signore. Venezia offre il suo porto perché vi si radunino le truppe viscontee e partano per una crociata di liberazione del Santo Sepolcro; Padova, pur riconoscendone la saggezza, ha già rinnegato la signoria dei Carrara e attende l’uomo del destino: Io son quella

città che fui fondata S’aggiunge al coro una città emiliana, Bologna, felice di essersi liberata dalla schiavitù pontificia. La voce solenne di Roma riassume quelle di tutte le altre città: Io son la negra Roma che

l’aspetto Alla voce di Francesco di Vannozzo si unisce anche quella di un poeta per noi rimasto anonimo: Stan le città lombarde con le chiave Nel cerimoniale dell’incoronazione il luogotenente imperiale riconobbe tre volte beata la Lombardia in quanto, dopo tanto soffrire, aveva finalmente trovato un figlio e un duca. A coronamento del suo destino, Giangaleazzo volle una cattedrale degna di un regno, la più grande d’Europa. Una statua di san Giorgio con le sue fattezze avrebbe dovuto svettare sulla guglia maggiore a sottolinearne la funzione d’intermediario fra cielo e terra. San Giorgio è un santo sauroctono, di quelli che sconfiggono le forze del male a vantaggio della comunità. Con questo simbolo Giangaleazzo intendeva continuare la tradizione dei Visconti, che avevano sconfitto successivamente i Saraceni, i Torriani e tutti coloro che si opponevano alla loro “giustizia”. Destino volle che questa statua finisse invece su di una guglia minore, la prima completata, quella detta Carelli dal nome del mercante veneziano di schiave che, sentendo avvicinarsi la morte, pensò di alleggerirsi la coscienza con un sostanzioso lascito alla Veneranda Fabbrica.

Tavola 15 - Giangaleazzo ritratto giovane dall’Amadeo (a destra) e trasfigurato (a sinistra) nell’effigie di S. Giorgio destinata a coronare la guglia maggiore ma poi trasferita alla guglia Carelli. Museo del Duomo.

Tavola 16 - Duomo di Milano, porta Minguzzi. L’arciverscovo Antonio da Saluzzo approva il modello del Duomo (sopra) e ne benedice la prima pietra (sotto). Profuse la dote della moglie Caterina in un mausoleo degno di una

famiglia reale, la Certosa di Pavia. Morì all’improvviso nel 1402, colto da una febbre misteriosa a un soffio dalla realizzazione del suo sogno di conquista.

Firenze, pronta a sostenere l’assedio delle sue truppe, dovette trarre un sospiro di sollievo. Tavola 17 - Immagini di Giangaleazzo nella certosa di Pavia. Il duca offre il modello della chiesa alla Madonna, affresco del Bergognone. Nella veste appare l’impresa dalla colombina nella”razza”.

Sculture del portale: Corteo funebre del duca (a sinistra). Posa della prima pietra (a destra).

Tomba del duca e particolare. Vai al Capitolo V >>> Ultima modifica: martedì 1 febbraio 2011 adriano_1943@libero.it |

||||||