| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |

|

||||||

|

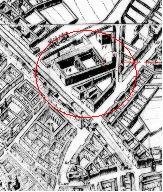

Il Palazzo del Senato del Regno d'Italiadi Paolo Colussi Le origini

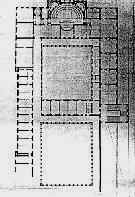

Il secondo lotto di proprietà dei monaci di San Primo era più piccolo e occupava l’area di fondo dove passa oggi la via Boschetti. Ne conosciamo la distribuzione da un disegno più tardo, attribuito a G. B. Quadrio, che ci lascia intravedere la pianta dell’antica chiesetta all’angolo tra via San Primo e via Boschetti e tracce dell’antico chiostro. Anche i monaci di San Primo avevano un giardino verso via Marina. La storia della trasformazione di questo lotto inizia il 27 settembre 1576 con il motu proprio papale che istituisce il Collegio degli Elvezi e dei Grigioni, una nuova istituzione voluta da Carlo Borromeo per l’istruzione del clero che operava in Svizzera contro la crescente diffusione del protestantesimo. In questo nuovo Collegio gestito dagli Oblati si entrava in genere verso i 16 anni e vi si riceveva un’istruzione molto severa, grazie anche ai servizi forniti dai Gesuiti di Brera. Si studiava latino, greco ed ebraico. Si ricevevano le nozioni fondamentali di filosofia. All’interno del collegio era obbligatorio parlare in latino e gli studi venivano rafforzati mediante dispute, gare e premi ai più meritevoli. Dato il numero limitato di posti, chi non mostrava il massimo impegno veniva subito rispedito a casa. Sistemati in un primo tempo nel monastero di Santo Spirito, solo dopo la soppressione degli Umiliati i giovani possono insediarsi nel monastero di Vigevano acquistato nel 1583. Per garantire al Collegio mezzi adeguati di sostentamento Carlo Borromeo era riuscito nel frattempo a convincere suo cugino, il cardinale di Altemps, a cedere al Collegio la prevostura dell’abbazia di Mirasole, che resterà anche in seguito la principale fonte di reddito. Dopo la morte di San Carlo, l’istituzione continuerà a funzionare, ma stentatamente, anche perché l’organo di gestione del Collegio, ancora mal definito, affittò ad un prezzo scandalosamente basso i terreni di Mirasole. Alcuni maligni dissero che “andarono in torno forme di formaggio, presenti et denari”, e intanto il fittavolo si arricchiva.

Da Collegio Elvetico e Palazzo del Senato

Le riforme giuseppineIl 18 aprile 1786 venne pubblicato il “Piano di organizzazione del Consiglio governativo” voluto da Giuseppe II nell’ambito del suo rivoluzionario

programma di accentramento degli Stati inclusi nell’Impero asburgico. Il nuovo Consiglio di Governo sopprimeva, oltre alle antiche istituzioni del Ducato milanese, anche quelle

recentemente introdotte da Maria Teresa come il Magistrato Camerale, il Magistrato di Sanità e il Tribunale araldico. Al loro posto nacquero sette dipartimenti le cui competenze

erano così ripartite: I) Diplomatica, araldica, naturalizzazioni, feudi, archivi. II) Affari ecclesiastici, università, scuole, accademie, censura. III) Industria e commercio. Società patriottica, veterinaria, miniere, annona. IV) Acque, navigazione, pesca, argini, boschi, strade. V) Cassa camerale, credito pubblico, pensioni, tasse, mezza annata, riscatti delle regalie, allodi camerali, contabilità. VI) Censo, amministrazioni locali, polizia, sanità. VII) Monti, lotto, posta, zecca.

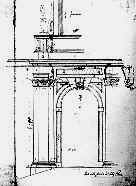

Al pieno terreno del palazzo furono sistemati l’ufficio del Protocollo e quello di Spedizione, ed inoltre gli uffici a danaro (Tasse e Tesoreria) e quelli aperti al pubblico (Ufficio Cassa). Il piano superiore dovette essere rimaneggiato in modo da creare un salone per le riunioni del governo, sale per il presidente, il vicepresidente e i sette consiglieri preposti ai Dipartimenti. Altre sale erano destinate alla Commissione ecclesiastica e degli studi e alla Commissione per le pie fondazioni. Sempre nell’aprile 1786, per guadagnare spazi dove collocare tutti questi uffici, il Pollack divise in due piani la chiesa sistemando al piano superiore l’ufficio del Censo. Per togliere alla facciata il suo carattere religioso vennero soppresse le quattro nicchie con i santi e i timpani minori. Per dieci anni i tranquilli impiegati della Lombardia austriaca lavorarono nel Palazzo di governo secondo le ordinate procedure previste dal piano dell’imperatore, poi arrivarono i Francesi e ogni cosa venne messa sottosopra. La prima e la seconda Repubblica cisalpinaLa prima Repubblica cisalpina colloca la Camera Alta o “Consiglio dei Seniori” (oltre i 40 anni) nella ex chiesa di San Damiano alla Scala (oggi Teatro Filodrammatici) e la Camera Bassa o “Consiglio dei Juniori” (da 25 a 40 anni) nell’ex Palazzo di Governo. Nel proclama di convocazione delle due assemblee si diceva enfaticamente e con non poca ipocrisia: “Là sulla tribuna va a giurarsi individualmente da ciascun rappresentante l’osservanza inviolabile della Costituzione, l’odio eterno al governo de’ re, degli aristocratici ed oligarchi, e va a promettersi da ciascheduno di non soffrire giammai alcun giogo straniero, di contribuire con tutte le forze al sostegno della libertà e della eguaglianza, ed alla conservazione e prosperità della Repubblica.” Niente male per delle assemblee nominate dai Francesi (“per questa volta soltanto” come diceva il testo della legge) e che operavano in uno Stato retto da un Direttorio di generali francesi. La prima riunione delle due camere ebbe luogo il 22 novembre 1797, a mezzogiorno in punto. La Camera Bassa, che doveva avere un numero di membri compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 120 in proporzione agli abitanti di ciascun Dipartimento, aveva il compito di proporre le leggi che poi sarebbero state “approvate o rigettate” dalla Camera Alta. I deputati si trovarono dunque nell’ex Palazzo di Governo a mezzogiorno, elessero il loro primo presidente e votarono per solennizzare l’avvenimento con una salve di cannoni, mentre bocciarono la proposta di far suonare anche le campane. Poi giurarono “odio eterno al governo dei re, ecc.” come riportato nel proclama di convocazione. Si stabilì inoltre il regolamento che prevedeva la presenza di non più di 100 spettatori oltre a “gazzettieri e giornalisti”. Un granatiere e un basso ufficiale dovevano garantire il servizio d’ordine alle tribune del pubblico e una guardia di 300 granatieri la sicurezza delle assemblee. Questi ultimi però non erano presenti all’inaugurazione né si videro mai in seguito. Tutta la cerimonia si svolse con solennità, ma nel quasi totale disinteresse dei milanesi. Napoleone aveva scelto come rappresentanti persone di tendenze moderate che cercarono tuttavia di seguire almeno un po’ le linee indicate dal giuramento bocciando per esempio il trattato commerciale proposto dai Francesi ed estremamente sfavorevole per Milano. Questi gesti di orgoglio patrio irritarono molto il Direttorio che “riformò” più volte con la forza le assemblee, espellendo i deputati meno obbedienti. Queste Camere o Consigli, nate male e vissute peggio nel triennio della prima Cisalpina, erano anche alloggiate in condizioni di fortuna nei due edifici loro destinati. Nel caso dell’ex Palazzo di Governo, si sistemarono in qualche modo nel salone al primo piano in fondo al secondo cortile con l’ingresso da via Boschetti. L’architetto Canonica venne incaricato della sistemazione dei locali, ma non risulta che abbia fatto qualche cosa. Lo ritroveremo molto più impegnato più tardi, quando si tratterà di studiare la sede del nuovo Senato del Regno. Dopo il periodo della restaurazione austro-russa (28 aprile 1799 - 16 giugno 1800) con il rientro di Napoleone vincitore a Marengo viene creato un nuovo ordinamento che prevedeva la Consulta legislativa (oggi diremmo un’Assemblea Costituente) che poi redigerà a Lione la nuova Costituzione della Repubblica italiana. Anche questa nuova costituzione prevedeva un’assemblea legislativa, o Corpo legislativo, composto da 75 membri scelti in rappresentanza dei Dipartimenti proporzionalmente alla loro popolazione. Questo organismo non aveva di fatto alcun potere legislativo: si limitava a deliberare senza discussione e a scrutinio segreto sulle leggi presentate dal governo. Gli venne destinato come sede l’ex Palazzo di Governo perché anche in questo caso era prevista la presenza di un pubblico. Da una tribuna loro assegnata potevano assistere alle sedute i membri della Consulta di Stato, del Consiglio legislativo, i ministri e i membri dei collegi elettorali. Il Corpo legislativo, anche se non aveva la possibilità di elaborare proprie leggi, poteva però bocciare le leggi proposte dal governo. Per quanto scarsi fossero i suoi poteri, tuttavia questo organismo se ne valse in alcuni casi opponendosi alla volontà di Napoleone, primo presidente della Cisalpina, o al vicepresidente Francesco Melzi. Accanto al Corpo legislativo, che non aveva bisogno di molto spazio, venne collocato nel palazzo anche il nuovo Ministero della Guerra, il più importante tra tutti i ministeri della Repubblica, che doveva costruire il nuovo esercito italiano. Il vicepresidente Francesco Melzi volle come ministro Alessandro Trivulzio, uno dei quattro giovani eroi delle campagne di Napoleone (gli altri erano Lechi, Teulié e Pino) in continuo disaccordo tra loro. Poco dopo però Napoleone stesso lo sostituì nominando ministro il generale Domenico Pino. In questi anni le esigenze militari crebbero continuamente e anche le incombenze del ministero che doveva provvedere per un esercito inizialmente composto da soli 13.000 uomini, passati rapidamente a 32.000 nel 1805, a 60.000 nel 1811 fino a 114.000 nel 1813, l’anno prima della caduta di Napoleone. Il ministero della guerra resterà nel palazzo fino al 1808, quando fu trasferito a San Carpoforo per lasciare il posto al nuovo organismo del Regno d’Italia: il Senato. Il Senato del Regno d’ItaliaIl 19 marzo 1805 Napoleone è proclamato re d’Italia. Decade quindi la costituzione della Repubblica ed anche le sedute del Corpo legislativo sono sospese (27 luglio) in attesa di un nuovo ordinamento costituzionale. Il Regno d’Italia non ebbe una vera costituzione, ma procedette per successivi Statuti costituzionali che si susseguirono dal 1805 al 1808. Il quinto statuto costituzionale del 20 dicembre 1807 istituì il Senato consulente del Regno d’Italia, mentre il sesto statuto del 21 marzo 1808 ne definì l’organizzazione e le attribuzioni. Le disposizioni del sesto statuto prevedevano due categorie di senatori: 1) i senatori di diritto (principi della famiglia reale maggiorenni, grandi ufficiali della corona, l’arcivescovo di Milano, il patriarca di Venezia, gli arcivescovi di Ravenna, Bologna e Ferrara, i cessati consultori del Consiglio di Stato) 2) gli altri senatori, otto ogni milione di abitanti, erano per metà scelti da Napoleone sulla base di liste predisposte dai collegi elettorali dei

possidenti, dei commercianti e dei dotti. Gli altri venivano preselezionati dal governo in modi da escludere gli elementi democratici della cisalpina. Nella sostanza, il Senato era composto da vecchi aristocratici e da esponenti dell’alta borghesia di ogni città del regno. C’erano altri vescovi oltre a quelli di diritto, professionisti e ministri come Bovara e Prina. Era necessario aver superato i 40 anni di età, e la maggior parte dei membri era molto più anziana. Tra i nobili milanesi figuravano i Litta, iVerri, i Lambertenghi e i Serbelloni. La nobiltà milanese si divise tra filo austriaci e filofrancesi, ma più spesso cercò di tenere i piedi in più staffe. Il caso limite era rappresentato da Antonio Litta, conte e senatore del Regno d’Italia, “che aveva sapientemente distribuito i suoi 13 fratelli tra francesi, austriaci, russi e papalini.” (C. Zaghi, L’Italia di Napoleone, p. 197). I compensi dei senatori ammontavano a 24.000 lire annue, cumulabili con quelli di altri incarichi. Un compenso molto alto, quasi pari a quello percepito dai ministri. Le competenze erano invece quasi nulle: doveva approvare le decisioni dell’imperatore.

La sommossa del 20 aprile 1814

Il 22 aprile i Collegi elettorali convocati dal podestà Antonio Durini abolirono il Senato. Dalla Restaurazione ai tempi nostri

Con l’arrivo degli Austriaci il palazzo fu di nuovo un tranquillo e ordinato alveare di impiegati dello Stato. Tra i diversi uffici che vi furono collocati, il più importante fu quello della Contabilità di Stato, un ufficio di controllo che corrisponde all’incirca all’attuale Ragioneria centrale dello Stato. Questo ufficio doveva esaminare la spesa pubblica per verificarne la competenza e la congruità con il bilancio di previsione. Era l’ufficio statale più importante ed aveva una pianta organica di quasi 300 addetti. Era un ufficio così importante da dare il proprio nome all’edificio che fino al 1859 fu chiamato Palazzo della Contabilità. Per sistemare il gran numero di uffici fu necessario sopraelevare di un piano il palazzo verso la via Marina e verso via Boschetti. Queste brutte aggiunte furono rimosse in parte nel 1915 e durante i restauri dell’ultimo dopoguerra. Dopo l’unità d’Italia il palazzo rimase vuoto, o meglio, servì da contenitore provvisorio a diverse iniziative, alcune molto importanti per il futuro della città. Dal 1863 si tennero le lezioni dell’Istituto tecnico superiore, che diventerà in seguito il Politecnico, ma già nell’anno scolastico 1865-66 questo fu trasferito nel vicino palazzo della Canonica. Ancora prima si era pensato di ospitarvi anche la nuova Accademia scientifico-letteraria, che iniziò le lezioni nel 1861, ma anche questa raggiunse l’Istituto superiore nel 1865. Nel 1870 si stabilì nel palazzo l’Esposizione permanente delle Belle Arti che, per guadagnare spazi espositivi, chiuse con delle vetrate il portico verso la via San Primo. Il nuovo palazzo in via Turati consentì anche a questa istituzione di trovare una sede adeguata. Finalmente, nel 1886, quando la Permanente sgombrò i locali, Cesare Cantù, direttore dell’Archivio di Stato dal 1872, poté realizzare il suo sogno di avere un edificio ad uso esclusivo del suo ente. Molti lavori di adattamento e restauro seguirono nel periodo successivo, ma il più importante e radicale venne eseguito nel dopoguerra per riparare ai gravi danni recati alle strutture dai bombardamenti. Questi ultimi lavori comportarono il restauro dei cortili e il completo rifacimento dell’edificio verso la via Boschetti, con grande vantaggio per la funzionalità dell’Archivio al prezzo però di un completo stravolgimento di questa parte dell’edificio.

Bibliografia

Balestreri, Isabella (a cura di), La raccolta Bianconi, Milano, Guerini e Associati 1995 Cagliari Poli, Gabriella (a cura di), L'Archivio di Stato di Milano, Firenze, Nardini 1992 Casini, Tommaso, Il Senato del Regno d'Italia, in "Rivista d'Italia", XVIII, 1915, IV, pp. 485-513 Denti, Giovanni, Architettura a Milano tra Controriforma e Barocco, Firenze, Alinea 1988 Gatti Perer, Maria Luisa, Aspetti dell'architettura nel primo seicento: Fabio Mangone e il Collegio Elvetico a Milano, in "Arte Lombarda", VII, 2 (1962) Montalcini, C. e Alberti, A. (a cura di), Assemblee della Repubblica Cisalpina, Bologna 1917 Roberti, Melchiorre, Milano capitale napoleonica, 3 voll., Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri 1946-47 Sella, Domenico, Capra, Carlo, Il ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino, UTET 1984 Vittani, G., Il Collegio Elvetico di Milano, estratto da "Humilitas", 1932 Zaghi, Carlo, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Torino, UTET 1989 (Storia d'Italia UTET) Zucchi, Cino, L'architettura dei cortili milanesi, Milano, Electa 1989 (pp. 228-235) Ultima modifica: lunedì 29 luglio 2002 |

||||||

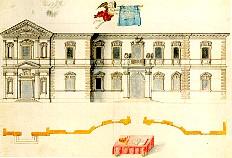

Dove sistemare tutti questi impiegati, che secondo il nuovo

piano dovevano lavorare assieme per garantire una maggiore omogeneità ed efficienza delle prestazioni? La soluzione doveva garantire il decoro dell’istituzione e la praticità.

Per quanto riguardava il decoro non c’erano dubbi: il Seminario o il Collegio Elvetico, perché questi edifici, come abbiamo visto, grazie ai loro chiostri architravati, erano

reputati degni dell’Atene di Pericle o della Roma di Augusto. Il Piermarini pendeva verso il Seminario, ma Giuseppe II alla fine scelse il Collegio Elvetico perché più

appartato. L’imperatore aveva notato infatti che “è ben raro il vedere gl’impiegati alle ore 10 ne’ loro dipartimenti: al dopo pranzo il gran calore impedisce il

lavoro, si pranza tardi, e poi si prendono alcune ore per il riposo”. Per correggere queste tendenze “meridionali” dei dipendenti pubblici milanesi era opportuno

tenerli lontani dai caffè e dalle osterie. Ad ogni buon conto, Giuseppe II aveva reso obbligatoria una divisa quasi militare anche per gli impiegati, in modo da renderli ben

visibili se avessero voluto bighellonare durante le ore d’ufficio. Presa la decisione, il 10 aprile 1786 il governatore Wilczeck intimava all’arcivescovo Filippo Visconti di

spostare in 15 giorni il Collegio Elvetico nel vicino palazzo della Canonica, che si trovava dov’è attualmente il Palazzo dei Giornali in piazza Cavour.

Dove sistemare tutti questi impiegati, che secondo il nuovo

piano dovevano lavorare assieme per garantire una maggiore omogeneità ed efficienza delle prestazioni? La soluzione doveva garantire il decoro dell’istituzione e la praticità.

Per quanto riguardava il decoro non c’erano dubbi: il Seminario o il Collegio Elvetico, perché questi edifici, come abbiamo visto, grazie ai loro chiostri architravati, erano

reputati degni dell’Atene di Pericle o della Roma di Augusto. Il Piermarini pendeva verso il Seminario, ma Giuseppe II alla fine scelse il Collegio Elvetico perché più

appartato. L’imperatore aveva notato infatti che “è ben raro il vedere gl’impiegati alle ore 10 ne’ loro dipartimenti: al dopo pranzo il gran calore impedisce il

lavoro, si pranza tardi, e poi si prendono alcune ore per il riposo”. Per correggere queste tendenze “meridionali” dei dipendenti pubblici milanesi era opportuno

tenerli lontani dai caffè e dalle osterie. Ad ogni buon conto, Giuseppe II aveva reso obbligatoria una divisa quasi militare anche per gli impiegati, in modo da renderli ben

visibili se avessero voluto bighellonare durante le ore d’ufficio. Presa la decisione, il 10 aprile 1786 il governatore Wilczeck intimava all’arcivescovo Filippo Visconti di

spostare in 15 giorni il Collegio Elvetico nel vicino palazzo della Canonica, che si trovava dov’è attualmente il Palazzo dei Giornali in piazza Cavour.

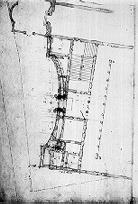

L’ex

Palazzo del Governo, scelto come sede del Senato, era ancora come l’avevano lasciato gli austriaci e necessitava di una ristrutturazione che lo rendesse visivamente adeguato a

tanto consesso di persone illustri. Si ricorse nuovamente al Canonica che adattò provvisoriamente per le riunioni una sala a pianterreno dove si tenne l’inaugurazione il 1

aprile 1809. Nei mesi seguenti il Canonica continuò ad elaborare progetti sempre più maestosi che puntavano ad un nuovo corpo sporgente verso la via Boschetti contenente il

salone ad emiciclo. Un nuovo corpo di fabbrica, parallelo a quello verso la via Marina, doveva sorgere verso via San Primo, occupando praticamente tutta la strada. Non è

difficile immaginare la faccia del ministro Prina davanti a queste proposte sempre più costose: non se ne fece nulla. Il precipitare degli eventi impedì persino di collocare

nel primo cortile la statua di Napoleone del Canova, che si trova oggi a Brera.

L’ex

Palazzo del Governo, scelto come sede del Senato, era ancora come l’avevano lasciato gli austriaci e necessitava di una ristrutturazione che lo rendesse visivamente adeguato a

tanto consesso di persone illustri. Si ricorse nuovamente al Canonica che adattò provvisoriamente per le riunioni una sala a pianterreno dove si tenne l’inaugurazione il 1

aprile 1809. Nei mesi seguenti il Canonica continuò ad elaborare progetti sempre più maestosi che puntavano ad un nuovo corpo sporgente verso la via Boschetti contenente il

salone ad emiciclo. Un nuovo corpo di fabbrica, parallelo a quello verso la via Marina, doveva sorgere verso via San Primo, occupando praticamente tutta la strada. Non è

difficile immaginare la faccia del ministro Prina davanti a queste proposte sempre più costose: non se ne fece nulla. Il precipitare degli eventi impedì persino di collocare

nel primo cortile la statua di Napoleone del Canova, che si trova oggi a Brera. Dal 6 aprile, giorno dell’abdicazione di Napoleone, al 26

aprile, quando le truppe austriache entrarono in città, Milano visse un periodo di timore, ansia e incertezza simile a quello intercorso tra l’abbandono della città da parte

dell’arciduca e l’ingresso di Napoleone nel maggio del 1796. Anche questa volta le autorità cittadine dovevano capire come muoversi entro una situazione confusa e piena di

pericoli. Tra le tante iniziative prese in modo sprovveduto, ci interessa qui ricordare la convocazione del Senato decisa il 15 aprile da Eugenio di Beauharnais, viceré

d’Italia, per ottenere un voto di fiducia al suo progetto mirante ad ottenere dal congresso di Vienna la sua nomina a re d’Italia. Il Senato fu dunque convocato d’urgenza

per le ore 13 del giorno 17, ma le cose non andarono per il verso giusto. Il Senato, di solito docile esecutore della volontà della Corte, non si schierò decisamente con

Eugenio e dopo mille discussioni si limitò ad esprimere ammirazione e riconoscenza per il governo del viceré. L’eco di queste discussioni fece il giro della città creando

grande allarme tra le persone ostili ai Francesi, primo tra tutti il generale Pino. Quando il giorno 20 aprile il Senato si riunì in seduta ordinaria, un gruppo di esagitati si

radunò lungo il naviglio e ai Boschetti rumoreggiando contro i Francesi e coloro che volevano Eugenio re d’Italia. Trattenuta in un primo tempo dalla Guardia Civica, dopo che

i senatori avevano già lasciato l’aula, invasero il palazzo distruggendo carte, mobili e il grande quadro di Napoleone dell’Appiani. Il seguito di quell’infausta giornata

vide l’assalto alla casa del Prina e l’uccisione del ministro.

Dal 6 aprile, giorno dell’abdicazione di Napoleone, al 26

aprile, quando le truppe austriache entrarono in città, Milano visse un periodo di timore, ansia e incertezza simile a quello intercorso tra l’abbandono della città da parte

dell’arciduca e l’ingresso di Napoleone nel maggio del 1796. Anche questa volta le autorità cittadine dovevano capire come muoversi entro una situazione confusa e piena di

pericoli. Tra le tante iniziative prese in modo sprovveduto, ci interessa qui ricordare la convocazione del Senato decisa il 15 aprile da Eugenio di Beauharnais, viceré

d’Italia, per ottenere un voto di fiducia al suo progetto mirante ad ottenere dal congresso di Vienna la sua nomina a re d’Italia. Il Senato fu dunque convocato d’urgenza

per le ore 13 del giorno 17, ma le cose non andarono per il verso giusto. Il Senato, di solito docile esecutore della volontà della Corte, non si schierò decisamente con

Eugenio e dopo mille discussioni si limitò ad esprimere ammirazione e riconoscenza per il governo del viceré. L’eco di queste discussioni fece il giro della città creando

grande allarme tra le persone ostili ai Francesi, primo tra tutti il generale Pino. Quando il giorno 20 aprile il Senato si riunì in seduta ordinaria, un gruppo di esagitati si

radunò lungo il naviglio e ai Boschetti rumoreggiando contro i Francesi e coloro che volevano Eugenio re d’Italia. Trattenuta in un primo tempo dalla Guardia Civica, dopo che

i senatori avevano già lasciato l’aula, invasero il palazzo distruggendo carte, mobili e il grande quadro di Napoleone dell’Appiani. Il seguito di quell’infausta giornata

vide l’assalto alla casa del Prina e l’uccisione del ministro.