| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |

|

||||||

|

Tommaso Marino e il suo palazzo

di Paolo Colussi

Già nel 1509, Giovanni e Tommaso, assieme al padre Luchino chiedono infatti il permesso di stabilirsi a Milano al re di

Francia Luigi XII. Poiché negli anni seguenti abbiamo notizia solo di Giovanni, è probabile che solo lui si sia trasferito inizialmente lasciando al fratello Tommaso la cura

degli affari a Genova. La famiglia Marino era composta dai fratelli Tommaso (nato nel 1475) e Giovanni (nato nel 1486), e da due sorelle,

Barbara e Maria. La madre era Clara Spinola, appartenente ad uno dei tanti rami non nobili di questa illustre casata genovese. Giovanni dunque soggiorna a Milano in tutto il travagliato periodo delle guerre tra Francesi, Imperiali, Svizzeri e

Spagnoli che si conclude nel 1529 con la pace di Cambrai e la caduta del ducato di Milano sotto la dominazione

di Carlo V. Sappiamo da vari atti notarili che Giovanni Marino abita a San Matteo alla Moneta (1518), a Sant’Alessandro (1528), a San Vittore al Teatro (1529) e infine a San

Fedele (1545) in una casetta all’angolo tra piazza San Fedele e via Caserotte, primo nucleo del futuro palazzo Marino. Gli affari dovevano andare molto bene: nel 1533 risulta

proprietario della Cascina Mirabello e della Cassina de Pomm, tenute per le quali ottiene da Francesco II Sforza l’esenzione fiscale. Nel 1540, i fratelli Marino, ottengono la

ferma del sale per nove anni. Nel 1541, Giovanni è Commissario generale del censo. Il 29 dicembre 1546 Giovanni Marino muore lasciando numerosi figli avuti dal suo matrimonio con Pellina Lomellino:

Ersilia, Antonia, Barbara, Giambattista, Cornelia e Aurelia. C’è anche la figlia naturale Isabella che sposerà in seguito Leonardo Spinola, (vedi "Palazzo

Spinola e la Società del Giardino"). Alla morte del fratello, Tommaso, che aveva 71 anni, eredita metà dei suoi crediti e si assume la tutela dei figli.

Vista inoltre l’importanza dell’impresa gestita dal fratello, si trasferisce a Milano. Tommaso Marino a Milano

Tommaso Marino arriva a Milano alla fine del 1546 con la moglie Bettina Doria. Doveva essere stato un matrimonio molto

tardivo dato che la loro prima figlia, Virginia, era nata intorno al 1541, quando Tommaso aveva già 66 anni. Oltre a Virginia c’erano Bartolomea, che vivrà a Genova come

monaca; Clara, che sposerà a Milano Manfredo Tornielli e risiederà, come vedremo, a Palazzo Marino; Nicolò e Andrea, quest’ultimo nato a Milano nel 1549, entrambi

protagonisti di fosche vicende che tormenteranno gli ultimi anni della lunga vita di Tommaso. Arrivato a Milano con la famiglia, Tommaso si stabilisce a San Fedele nella casetta del fratello, che doveva risultare

assai angusta per ospitare tutti questi bambini e ragazzi. Il 1546 è un anno davvero cruciale per Milano. L’anno precedente era morto il duca d’Orleans, ultimo pretendente

francese al ducato di Milano, e quindi Milano era ormai diventata definitivamente spagnola. L’1 ottobre 1546 viene nominato governatore Ferrante Gonzaga, che inaugura una

politica di espansione del ducato. L’anno successivo infatti, su sua ispirazione, viene ucciso da una gruppo di congiurati Pier Luigi Farnese e il Gonzaga ne approfitta per

occupare Piacenza. Giovanni Anguissola, capo dei congiurati, ricomparirà nella nostra storia, perché sposerà la figlia di Isabella Marino e Leonardo Spinola. Sempre nel 1547 il Gonzaga si adopera perché Filippo II, che ha ottenuto nel 1546 dal padre l’investitura del Ducato

di Milano, metta in atto un arditissimo progetto mirante a addirittura a farlo diventare re d’Italia. Questo progetto doveva iniziare con una sollevazione contro i Fieschi che

reggevano la Repubblica di Genova e la conseguente conquista della città. Nel 1547 il Gonzaga, assieme agli Spagnoli e con l’appoggio di Firenze, organizza la congiura che

doveva esplodere l’anno successivo. Tommaso Marino, nella speranza di ottenere sempre maggiori favori, è in prima linea tra i finanziatori dell’impresa e partecipa in prima

persona alle varie fasi dell’operazione, tanto che pochi anni dopo il fallimento dell’impresa verrà bandito da Genova come traditore. La fedeltà dimostrata al Gonzaga e a

Filippo II procura al Marino una serie di lucrosissimi affari. Dal 1547 al 1553 presta molti soldi al Gonzaga e alla Tesoreria dello Stato di Milano all’interesse del 18%. Lui

a sua volta può raccogliere fondi da finanziatori milanesi pagando un interesse del 12% che viene forzosamente abbassato dalla Corte spagnola al 7%. Anche il papa si serve dei

suoi denari e il Marino ne approfitta per acquistare a Roma in via Giulia il palazzo di Antonio da Sangallo per 25.000 scudi (circa due miliardi e mezzo). (Palazzo

Sangallo Medici Donarelli in via Giulia 79.) Nel 1550 l’affare più lucroso: ottiene il monopolio della fornitura di sale proveniente da Venezia per Milano e

Genova. Stipula un contratto per il sale anche con il duca di Ferrara. Per questi e altri affari anzi il Marino viene accusato dai milanesi di aperta corruzione nei confronti

dell’amministrazione non certo trasparente di Ferrante Gonzaga. Il 14 marzo 1552, quasi a compensazione dei danni subiti nella sua città d’origine, viene nominato senatore

per non essendo di origine patrizia. L’anno successivo, alla bella età di 78 anni, decide di costruirsi una casa più comoda e inizia ad acquistare due case nell’area che

verrà in seguito occupata dal palazzo. A 80 anni inizia a pensare anche ad una degna sepoltura acquistando una cappella nel chiostro di San Marco dove fa collocare i propri parenti defunti ordinando una messa al giorno ai padri Agostiniani. La costruzione del palazzo

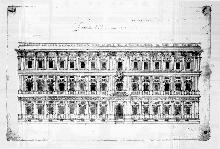

La costruzione di Palazzo Marino, completata soltanto lungo la piazza San Fedele e in parte lungo via Caserotte e via

Marino, si estende principalmente lungo un periodo che va dal 1557 al 1563. Abbiamo detto che già alcuni anni prima erano state acquistate due case, nel 1558, a lavori già in

corso, vengono acquistati altri lotti dai Maggiolini e da Andrea Rotondi. E’ probabile che altri lotti ancora siano stati acquistati ma non ci restino documenti al riguardo. Chiamato dal Marino, l’Alessi soggiornò a lungo Milano lasciando tracce più o meno confermate della sua opera in San

Barnaba, Santa Maria presso San Celso, San Raffaele, San Vittore al Corpo, nel Sacro Monte di Varallo e in Duomo (organi). Il soggiorno milanese dell’Alessi, all’inizio forse

alternato con quello genovese dove aveva già lavorato in precedenza ad importanti opere, si estende dal 1557, inizio di palazzo Marino, al 1569, ultimo pagamento da parte della

Fabbrica del Duomo. Il suo stile, tratto dalle esperienze manieristiche romane, più di scuola raffaellesca che michelangiolesca, provocò una grande trasformazione nel gusto

decorativo milanese estendendosi attraverso l’opera del Seregni a molti altri edifici (Certosa di Garegnano, Palazzo dei Giureconsulti) e influenzando profondamente le arti

minori (ceselli, nielli, ricami, vetri incisi) sino alla fine del secolo e oltre. Dopo aver acquistato le pietre di ceppo dal Cattaneo ed aver ottenuto il permesso di rettificate la strada dalla

Municipalità, finalmente il 4 maggio 1558 si pone la prima pietra, all’angolo tra piazza San Fedele e via Caserotte, dov’era la prima casa del fratello Giovanni. Nel corso

del 1558 si susseguono gli acquisti di materiali e gli ordini ai tagliapietre. Molti scultori della Fabbrica del Duomo sono mobilitati per gli intagli. Il 5 dicembre 1559, in un eccesso di megalomania

che caratterizza l’attività dell’ultraottantenne banchiere, acquista addirittura un’intera cava di ceppo a Brembate presso Vaprio risolvendo drasticamente le controversie

con il fornitore. Dal ‘58 al ‘60 i lavori procedono molto speditamente lasciando a bocca aperta i milanesi, che insofferenti per la

boria e i maneggi truffaldini del genovese (che passeggiava per Milano in una carretta interamente ricoperta d’oro), inventano il motto: Congeries lapidum, multis constructa rapinis (Accozzaglia di pietre, costruita grazie a molte ruberie La goccia che forse aveva fatto traboccare il vaso dell’indignazione e dell’invidia era stato probabilmente il nuovo

progetto urbanistico. Il Marino nel 1560 aveva infatti ottenuto il permesso di aprire una nuova strada che partiva dall’ingresso principale del palazzo sull’attuale via

Marino (allora contrada di San Simplicianino) e giungeva fino a Piazza Mercanti. Questa strada, che anticipa di tre secoli la Galleria Vittorio Emanuele sia pure con diverso

orientamento, doveva essere fiancheggiata da eleganti palazzi sul modello della Strada Nuova di Genova. Il progetto venne bloccato l’anno successivo dalla costruzione del nuovo

Palazzo dei Giureconsulti (vedi scheda) voluto e pagato dal papa milanese Pio IV. Sempre nel 1560 si acquista inoltre dai

Dugnani l’ultimo lotto per completare il grande quadrato e si avvia la decorazione del cortile d’onore, un lavoro che sarà terminato in tre anni.

Il 17 aprile 1561 il diplomatico Tommaso Zerbinati scrive al duca di Modena: “...Il signor Thomaso da Marino, doppo de ave accomodatto le cose sue con Sua

Maestà Cattolica, che intendo gli deve un million e trecentomila scudi, de’ quali ne paga 7 per cento, ha dato commissione qui a’ suoi agenti che gagliardamente se fabrichi

nel suo palatio, il qual finito sarà credo il più bello che si truovi in cristianità et costeragli un pozzo d’oro, intendo che sui hora ha d’entrata ordinaria passa

140.000 scudi, oltre quello che ha guadagnato nel traffico delle mercantie et cambi: figurano che vaglia il suo due Millioni d’oro.” Nel 1563 l’interno è quasi terminato, mancano gran parte delle facciate lungo via Marino e via Caserotte. Il quarto

lato, lungo il quale correva il vicolo Straccione, era ancora da iniziare e mostrerà la sequenza dei vecchi edifici fino ai lavori eseguiti da Luca Beltrami alla fine

dell’Ottocento. Nel frattempo, come si è visto anche dalle lettera sopra citata, gli affari continuavano a prosperare. Il figlio maggiore Nicolò aveva sposato Luisa de Lugo

de Herrera, appartenente ad un’importante famiglia nobile spagnola e la figlia Virginia aveva sposato nel 1562 Ercole Pio conte di Sassuolo con il beneplacito del duca di

Modena che seguiva attentamente gli avvenimenti attraverso il suo diplomatico (e spia) Tommaso Zerbinati, il cui carteggio con la corte costituisce una delle più importanti

fonti di informazioni sulla vita pubblica e privata dei Marino tra il 1561 e il 1579 (vedi Sandonnini 1883).

Comunque i Marino usarono sempre un loro stemma nobiliare con tre bande nere ondate in campo d’argento, orizzontali o

trasversali. L’impresa di Tommaso Marino mostrava invece onde marine e il sole raggiante. Per concludere la vicenda del palazzo bisogna ancora parlare del Salone d’onore (quello che oggi chiamiamo Salone

dell’Alessi) che viene realizzato anch’esso grazie al contributo di artisti genovesi, i fratelli Andrea e Ottavio Semino. Nel soffitto Andrea Semino aveva dipinto le Nozze

di Amore e Psiche nel convito degli Dei e aveva realizzato gli stucchi sempre con storie di Amore e Psiche. Agli angoli del soffitto Aurelio Busso aveva dipinto le

Quattro Stagioni. Sotto il cornicione le Muse, Bacco, Apollo e Mercurio affrescati da Ottavio Semino, alternate con bassorilievi con le storie di Perseo. Sugli ingressi erano

stati collocati i busti di Marte e Minerva. Il Torre (Ritratto di Milano, p. 278) parla anche di soffitti dipinti in altri

locali da illustri pittori tra i quali Giovanni da Monte Cremasco che aveva dipinto un Ratto delle Sabine. Dieci anni di guai

Questo ragazzo di 14 anni, va ricordato, era cresciuto sì mentre attorno a lui cresceva un fantastico palazzo ed era

certo stato abituato al lusso più sfrenato. Dobbiamo pensare quindi che lui, come il fratello, fossero alquanto viziati e prepotenti. Va detto anche che nel palazzo vivevano

decine di sgherri al servizio dell’azienda, usi ad ogni violenza contro i poveri debitori. Persino un famoso bandito modenese, Lanfranco Fontana, si era rifugiato per qualche

tempo nel palazzo e sembra che avesse fraternizzato proprio con il giovane Andrea. Comunque Andrea, dopo il fattaccio, si rifugia spaventato a Sassuolo dal cognato che lo

convince a costituirsi ottenendo così gli arresti domiciliari su pegno di ben 25.000 scudi (circa due miliardi e mezzo). Il fatto grave avviene però tra la fine del ‘64 e

l’inizio del ‘65 (mancano purtroppo gli atti del processo) quando il figlio primogenito Nicolò uccide per gelosia la moglie spagnola. Per sfuggire alla condanna a morte,

Nicolò fugge a Genova nel tentativo di mettersi in salvo forse tra i parenti. Il re di Spagna però è infuriato contro il giovane e pone una grossa taglia sulla sua testa. In

effetti poco dopo il giovane sfugge ad un attentato di sicari mandati dal governo spagnolo. Il seguito della storia appartiene alla leggenda. Alcuni dissero che era stato ucciso

a Genova durante un secondo tentativo degli stessi sicari. Altri narrarono di un suo viaggio a Roma dove aveva ottenuto il perdono del Papa, si era fatto frate e aveva finito i

suoi giorni chiuso nel convento degli Agostiniani in San Marco a Milano. Comunque, l’11 aprile 1565, Tommaso Marino lo disereda. Ma la storia non è ancora risolta. La famiglia della moglie

chiede ai Marino la consegna della figlia Porzia, unica nata dall’infelice matrimonio ed erede principale del patrimonio, ma il banchiere dichiara che la bambina si trova a

Genova. Il palazzo viene perquisito e si ordina che Tommaso sia incarcerato finché la bambine non viene restituita. Per sua fortuna interviene il cognato da Sassuolo che accetta

di essere incarcerato al posto del novantenne banchiere riscuotendo gli elogi di tutta l’aristocrazia milanese che si reca in processione a visitarlo nella Rocchetta di Porta

Romana. Poco dopo la questione si risolve, ma il Marino è ormai screditato presso la corte di Madrid e questo fa scatenare i creditori che si fanno sempre più minacciosi. Quando muore il 9 maggio 1972, Tommaso Marino è un vecchio di circa 97 anni, sofferente di “hydrope et catharro multo jam menses” come dice il certificato medico, con una situazione finanziaria che appare disastrosa. Viene sepolto nella sua cappella in San Marco, dove si conserva un ritratto presunto suo e della moglie. Gli sopravvivono dei suoi figli solo Clara e Virginia. La pesante eredità

Dall’ultimo testamento di Tommaso Marino risultano superstiti solo due figlie, Clara, sposata con Manfredo Tornielli, e

Virginia, vedova del buon Ercole Pio morto l’anno precedente mentre combatteva al servizio di Venezia. Virginia, come si è detto, aveva sposato Ercole Pio nel 1562 con la promessa di 50.000 scudi di dote. Dote che il Marino

aveva poi ridotto a 40.000, pagandola a comode rate che non erano nemmeno state interamente versate. Dal matrimonio erano nati cinque o sei figli: Marco, Lucrezia, Benedetta,

Vittoria e Anna. Forse anche una Laura. Nel 1571, alla morte del marito, Virginia era tornata a Milano lasciando tutti i figli a Sassuolo presso un fratello del marito, che aveva

la tutela sul successore alla contea, il primogenito Marco. Clara e Virginia abitano dunque nel palazzo che viene diviso in quartieri. I due quartieri principali sono rivolti a

San Fedele: Virginia abita nel quartiere verso via Caserotte ed entra dalla piazza. Clara nel quartiere verso via Marino ed entra dal cortile d’onore. La situazione economica appare subito grave soprattutto per l’ostilità della corte spagnola, che non intende

riconoscere gli ingenti crediti della famiglia, mentre dall’altro lato si fa portavoce dei numerosi creditori nei confronti del banchiere defunto. Si arriva così ad una

sentenza del 1573 nella quale la Camera Regia dichiara gli eredi Marino debitori per 253.913 scudi. Virginia corre subito ai ripari sposando il 22 dicembre 1574 Martino de Leyva,

membro di un’illustre famiglia spagnola, militare e molto ben voluto a Madrid. La situazione finanziaria intanto si fa sempre più drammatica. Nel luglio 1576 G. B. Cairati stende una relazione di

stima del palazzo pignorato alla quale segue in ottobre l’inventario dei beni. La confisca vera e propria è decretata l’anno seguente (30 ottobre 1577) per un prezzo fissato

in 33.332 scudi, pari a due terzi del valore di stima (50.000 scudi). Le due famiglie che lo abitano naturalmente contestano la decisione e non intendono lasciare i loro

appartamenti. Nel 1578, per sanare comunque in qualche modo la situazione, Manfredo Tornielli chiede di affittare i locali. Per stabilire l’ammontare dell’affitto Gian

Battista Cairati stila così una seconda relazione (riportata in Appendice) nella quale sottolinea le precarie condizioni dell’edificio e la scomodità della sua distribuzione

interna. Queste considerazioni consigliano di fissare un ammontare modesto di 150 scudi l’anno (poco più di un milione al mese). Anche i De Leyva corrono ai ripari trattando per acquistare il quartiere a saldo di un credito di 39.868 scudi. La

trattativa si conclude nel 1592 con un atto che sfortunatamente è andato distrutto durante l’ultima guerra. Lo Zerbi che l’aveva studiato alla fine del secolo scorso riporta

alcuni brani che ci consentono di conoscere l’estensione del quartiere.

Nello stesso inventario si cita la culla di Marianna. Gli altri locali restano allo Stato che cerca invano di venderlo e poi si rassegna ad utilizzarli per servizi pubblici e parte per residenza. Nel 1594 G.B. Clerici divide il piano terreno del palazzo in quattro lotti che vengono assegnati alla posta (ang. S.Fedele-Caserotte), alla gabella del sale (ang. Marino-Straccione), al dazio della mercanzia (ang. Marino-S.Fedele) e alla zecca (ang. Caserotte-S.Fedele). Al piano nobile risiedono Antonio della Somaglia e Martino de Leyva. La vocazione fiscale

Il palazzo continua a deperire. Nel 1626 vengono tolte le balaustre sovrastanti il cornicione perché ormai pericolanti.

Nel 1632 finalmente lo Stato, devastato dalla peste, riesce a cedere il palazzo agli eredi del grande banchiere Carlo Omodei in estinzione di un debito di 80.000 scudi. In seguito gli Omodei

acquistano anche il quartiere dei De Leyva. Non sembra però che gli Omodei abbiano mai abitato i palazzo che continua ad essere chiamato “dei Marino”. Probabilmente al piano

terreno continuano a svolgersi attività di carattere fiscale (gabelle e dazi), mentre il piano nobile viene di volta in volta affittato ai personaggi illustri. Il Latuada nella

sua Descrizione di Milano (vol. V, pp.440-42) ci dice che nel 1737 il piano nobile era affittato a Giovan Battista Castelnovate,

Reggente del Magistrato delle Reali Rendite Ordinarie. Dunque il palazzo continua sempre ad avere una sua funzione fiscale. Nel 1772, con la riforma fiscale di Maria Teresa, vi

si installano i Fermieri e nel 1781, con l’abolizione della Ferma generale voluta da Pietro Verri, è lo stesso Verri ad adoperarsi perché il palazzo venga acquistato dallo

Stato come sede dei nuovi uffici finanziari e fiscali, cosa che avviene il 14 luglio 1781 per la somma di 250.000 lire. L’acquisto comporta una serie di restauri e il

completamento della facciata verso via Caserotte, condotta seguendo lo stile dell’Alessi con la supervisione del Piermarini. Nel palazzo vanno quindi a collocarsi la Regia

Camera dei Conti, la Regia Intendenza Generale, la Tesoreria, il Dazio Grande con i suoi uffici e la Cassa imperiale del Banco di Vienna. Durante il Regno d’Italia napoleonico cambiano i nomi, ma gli uffici restano gli stessi, anche se debordano talvolta

negli edifici vicini. Troviamo infatti il Ministero delle Finanze, il pubblico Tesoro e la Dogana. La direzione della Dogana era negli edifici in seguito demoliti per aprire

piazza della Scala. Di fronte in via Caserotte era la direzione delle privative e dei Dazi di consumo. Durante la Restaurazione al piano nobile c’erano locali della corte, al piano terreno la dogana e gli uffici della

liquidazione, della tesoreria e della cassa centrale. Accanto al palazzo ancora la direzione delle dogane e del dazio di consumo e il Magistrato camerale. Mentre il palazzo continua a sonnecchiare tra le carte, il periodo della Restaurazione, dopo il successo ottenuto dai Promessi

sposi, riscopre la storia di Milano. Intorno a Tomaso Marino era già sorta una leggenda, che, confondendo i protagonisti dell’autentico dramma, attribuiva all’anziano

banchiere l’uxoricidio commesso in realtà dal figlio. A questo delitto, che sarebbe avvenuto in una fantomatica villa di Corbetta, si ispirano alcuni drammi e racconti

romantici. Nel 1832 Defendente Sacchi pubblica una novella, poi ristampata nel 1836. Nel 1833 esce il dramma Ravvedimento del conte Tomaso

Marino di Giovanni Ventura. Il tema sarà ripreso nel 1877 da Giuseppe Tradico con il dramma I misteri del palazzo Marini in Milano. Circola intanto una filastrocca misteriosa che fa forse riferimento al supposto uxoricidio di Tomaso Marino. Ara belara Nel 1848, dopo le Cinque Giornate, il Palazzo sembra scuotersi dal suo grigiore burocratico diventando per pochi mesi la

sede del Governo provvisorio della Lombardia. Una anticipazione del ruolo politico che avrebbe assunto poco dopo. Appena liberata la Lombardia dagli Austriaci, nel 1859, il

municipio delibera la permuta tra Stato e Comune tra il palazzo del Broletto Novissimo (in via Broletto) e Palazzo Marino. Il 19 settembre 1861 Palazzo Marino diventa sede

effettiva del Comune, mentre in via Broletto si trasferiscono parte delle funzioni fiscali, dove sono tuttora. L’ultimo Broletto

A questo primo restauro ne seguirà un secondo alla fine dell’ultima guerra per ripristinare le parti abbattute dalle

bombe del 1943. Particolarmente danneggiato fu il Salone dell’Alessi. La volta è distrutta e viene rifatta con un finto soffitto a cassettoni. Gli stucchi originali sulla

volta sono sostituiti dalla rappresentazione dell’Aurora, Giorno, Crepuscolo, Notte sopra le finestre. Ai lati delle finestre: Aria, Terra, Acqua e Fuoco. Gli scultori sono:

Gino Oliva, Luigi Supino, Remo Brioschi, Virgilio Ciminaghi, Vincenzo Gasparetti, Vittorio Tavenari, Lorenzo Pepe, Virginio Pessina, Romano Ruy, Eros Pellini, Francesco Wildt, Salvatore Saponaro. Le quattro stagioni ai quattro angoli del Salone sono state ridipinte da Pietro Cortellezzi (Primavera e Inverno)e Giuseppe Valerio (Estate e Autunno). Gli affreschi di Ottavio Semini alle pareti si sono salvati tutti tranne due. I restauri si sono conclusi ufficialmente il 12 aprile 1954. Bibliografia

AA.VV., Galeazzo Alessi, Genova, Sagep Editrice, 1974 AA.VV., Palazzo Marino - La casa dei milanesi, Milano, Franco Maria Ricci, 2006 Balestrieri, Isabella (a cura di), La raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal

Manierismo al Barocco, Milano, Guerini e Associati, 1995, pp. 17-20 Baroni, Costantino, Documenti per la storia dell'Architettura a Milano nel

Rinascimento e nel Barocco, vol. II, Roma, Accademia dei Lincei, 1968, pp. 398-424 Bascapè, Giacomo, Il palazzo Marino, tre secoli e mezzo fa, in "Città

di Milano", n. 2, febbraio 1951 (Trivulziana Arch Per B1) Beltrame, Luca, Relazione alla Commissione Conservatrice, Milano 1886

(Trivulziana Arch B 806) Bognetti, Gian Piero, Palazzo Marino e la sua storia, in "Città di

Milano", n.1, 1953, pp. 1-6 (Trivulziana Arch Per B1) Casati, Carlo, Nuove notizie intorno a Tomaso De Marini, in "ASL",

1886, pp. 584-640 D'Amico, Stefano, Le contrade e la città, Milano, Angeli 1994, pp. 72-3 Denti, Giovanni, Architettura a Milano tra Controriforma e Barocco, Firenze,

ALINEA 1988, pp. 146-9 Farinelli, Giuseppe - Paccagnini, Ermanno, Vita e processo di suor Virginia Maria

de Leyva Monaca di Monza, Milano, Garzanti 1989 Fontana, Ciro, Palazzo Marino, in "Città di Milano", n. 10/11,

Milano 1970 Gerla, Renzo, La grande sala detta dell'Alessi a Palazzo Marino, in "La

Martinella", 1954, fasc. III-IV, pp. 227-233 (Trivulziana Arch Per B3) Marangoni, Guido, La casa del Comune di Milano: Palazzo Marino, in "La

cultura moderna", settembre 1925 Massarani, Tullio, Del Salone di Palazzo Marino, Milano, Bernardoni 1872

(Società Storica Lombarda Op. 5514) Sandonnini,Tommaso, Tommaso Marino mercante genovese, in "ASL",

1883, pp. 54-84 Vergani, Guido, Palazzo Marino. Milano e il volto del suo governo, Comune di

Milano 1989 Vigo, Giovanni, Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento, Bologna, Il

Mulino 1979 (Sormani N CONS 9428) Visconti, Alessandro, Palazzo Marino. MDLVIII-MCMXXV, Milano 1925 (Trivulziana

Arch E 105) Visconti, Alessandro e Fontana, Ciro, Palazzo Marino, Milano 1977 (Trivulziana

Arch B 1024) Zanetti, Dante, La demografia del patriziato lombardo nei secoli XVII, XVIII, XIX,

Pavia, Università di Pavia 1972 (Sormani N CONS 8164) Zerbi, Luigi, La Signore di Monza nella storia. Notizie e documenti, in "ASL",

1890 Zucchi, Cino, L'architettura dei cortili milanesi 1535-1706, Milano, Electa 1989 Ultima modifica: mercoledì 16 maggio 2012 paolo.colussi@rcm.inet.it |

||||||

La

storia di Tommaso Marino e della sua più nota creatura, il palazzo attualmente sede dell’Amministrazione Comunale, inizia ai primi del Cinquecento quando il fratello Giovanni

Marino si trasferisce a Milano. La vocazione milanese dei Marino è dunque molto precoce e precede di molto la dominazione spagnola che sarà la ragione principale della loro

fortuna.

La

storia di Tommaso Marino e della sua più nota creatura, il palazzo attualmente sede dell’Amministrazione Comunale, inizia ai primi del Cinquecento quando il fratello Giovanni

Marino si trasferisce a Milano. La vocazione milanese dei Marino è dunque molto precoce e precede di molto la dominazione spagnola che sarà la ragione principale della loro

fortuna.

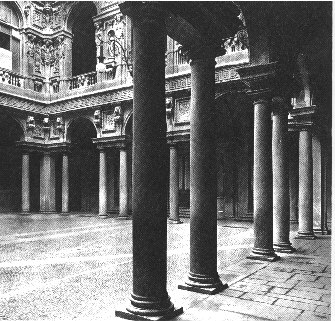

Nel

cortile sono raffigurate le Fatiche di Ercole (registro inferiore) e le Metamorfosi di Ovidio (registro superiore). Il cortile secondario era previsto a giardino.

Nel

cortile sono raffigurate le Fatiche di Ercole (registro inferiore) e le Metamorfosi di Ovidio (registro superiore). Il cortile secondario era previsto a giardino.

Martino

era infatti il figlio secondogenito di Luigi de Leyva, figlio a sua volta di Antonio, il grande comandante che era stato il primo governatore di Milano negli anni 1535-36 ed era

sepolto a San Dionigi. Da questo matrimonio nascerà dopo un anno, tra la fine del 1575 e l’inizio del 1576, un’unica figlia, Marianna, destinata a fama imperitura con il

sinistro titolo di “Monaca di Monza” (

Martino

era infatti il figlio secondogenito di Luigi de Leyva, figlio a sua volta di Antonio, il grande comandante che era stato il primo governatore di Milano negli anni 1535-36 ed era

sepolto a San Dionigi. Da questo matrimonio nascerà dopo un anno, tra la fine del 1575 e l’inizio del 1576, un’unica figlia, Marianna, destinata a fama imperitura con il

sinistro titolo di “Monaca di Monza” (