| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |

|

||||||

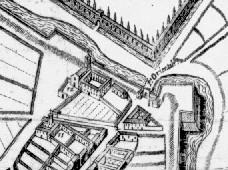

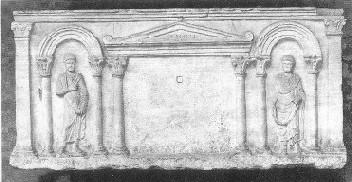

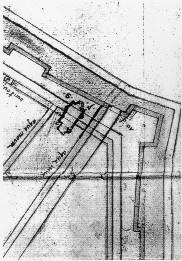

San Dionigidi Maria Grazia Tolfo L'esilio del vescovo Dionigi Nel gennaio del 355 si radunò a Milano nella basilica nova, appositamente costruita, un grande concilio indetto dall'imperatore Costanzo e da papa Liberio, al quale convennero più di trecento vescovi dall'Occidente. Ordine del giorno: condannare una volta per tutte la posizione del vescovo di Alessandria, Atanasio, il maggior avversario degli ariani. E Costanzo era un imperatore ariano... A Milano era stato eletto nel 349 un vescovo di origine probabilmente greco-orientale, Dionisio, che secondo la testimonianza del vescovo Ambrogio era in rapporti di amicizia con Costanzo ancor prima di assumere l'alta carica. Forse per amicizia, forse per come si presentava l'accusa rivolta ad Atanasio - di sacrilegio, ossia di lesa maestà nei confronti dell'imperatore - Dionigi (come viene chiamato a Milano) sottoscrisse inizialmente la condanna. Ma il destino era pronto a vibrare un poderoso colpo alla sua ruota facendo giungere, seppur in ritardo, l'intransigente e forse più accorto vescovo di Vercelli, Eusebio, che riuscì a far invalidare per vizio di forma la condanna, pretendendo poi che i vescovi, prima di esprimersi nuovamente, facessero una professione di fede nicena. Il concilio si spaccò: i vescovi ariani si dissero offesi e, per motivi di sicurezza, si trasferirono nel palazzo imperiale, dove ribadirono la condanna di Atanasio sottoscritta dall'imperatore. Ai vescovi scissionisti non restava che aderire alla condanna o incorrere loro stessi in provvedimenti disciplinari. Di fronte al loro rifiuto, si provvide a designare le destinazioni dell'esilio: Eusebio venne tradotto a Scitopoli in Palestina; a Lucifero di Cagliari toccò Germanicia in Siria e al nostro Dionigi un paesetto della Cappadocia, dove morì intorno al 360. Storia e leggende intorno alla cappella Sanctorum Veteris TestamentiProblemi circa l'ubicazione di S. DionigiUno dei primi atti del vescovo Ambrogio, eletto nel 374 dopo la parentesi ariana, fu quello di recuperare la salma di Dionigi. La lettera del vescovo di Cesarea Basilio ad Ambrogio ci informa che il luogo dell'esilio e della sepoltura era alquanto distante da Cesarea di Cappadocia, visto che per andarvi bisognava intraprendere un viaggio difficoltoso. Basilio loda il suo prete Terasio per la generosità dimostrata nell'accompagnare in quel villaggio i preti mandati da Ambrogio per prelevare il corpo di Dionigi, sfidando le difficoltà dell'inverno del 375-376, così rigido che le strade rimasero chiuse fino a Pasqua (5 aprile). A partire da questo punto le cose si complicano, innanzi tutto perché il passo di Basilio è stato ritenuto una tarda interpolazione. Ma anche ammettendo la veridicità delle affermazioni la chiarezza non è maggiore. Secondo una consolidata tradizione la salma, dopo un viaggio periglioso, sarebbe ritornata a Milano per essere deposta in una cappelletta che aveva anche il titolo di Sanctorum Veteris Testamenti o Santorum Omnium Prophetarum et Confessorum. Era forse solo una di quelle piccole cappelle cimiteriali presso le quali si potevano venerare reliquie che non avevano accesso all'interno del pomerio, nel nostro caso quelle dei santi Canziani di Aquileia, Canzio, Canziano e Canzanilla, qui deposte probabilmente dal vescovo Ambrogio dopo il concilio di Aquileia del 381. Se seguiamo la disamina dei documenti fatta dagli storici, non sembra però che il corpo del vescovo sia mai arrivato a Milano; forse ne giunsero solo frammenti di reliquie. Sappiamo che comunque esisteva il culto del vescovo Dionigi presso quella cappella perché nel 475 gli viene posto accanto il vescovo armeno Aurelio, di passaggio per Milano, e da quel momento la cappella ebbe titolo di S. Dionigi ed Aurelio. E qui si apre un ulteriore problema, quello dell'ubicazione della cappella Sanctorum Veteris Testamenti poi di S. Dionigi. L'Itinerario salisburghese, scritto alla metà del VI sec., elenca la tomba di S. Dionius fra le chiese del cimitero occidentale e quindi non a Porta Orientale, come vorrebbe la tradizione. Poco o nulla restava di questa primitiva costruzione già nei cosiddetti secoli bui, tanto che nell'830 si "regalò" a Nottingo, vescovo di Vercelli, il corpo di S. Aurelio, trattenendo a Milano il capo e pochi altri resti; poco prima dell'anno 882 l'arcivescovo Angilberto I risolse di ricostruire la cappella, ma anche di questa costruzione non resta traccia. E' probabile però che la nuova chiesa, officiata dai preti decumani, si trovasse già a Porta Orientale, associata ad una cappella più antica. Uno scavo un po' affrettato eseguito dal prof. Mirabella Roberti ai piedi della statua di Luciano Manara ai Giardini Pubblici aveva posto in luce strutture in conglomerato del IV-V sec., confermando quindi l'esistenza di una chiesa paleocristiana nella zona. Questa chiesa conservava anche la dedica al Salvatore, per cui non si potrebbe escludere che a questa chiesetta venisse accorpata più tardi quella del Sanctorum Veteri Testamenti. La chiesetta sorgeva però troppo lontano dalla città romana e dai cimiteri cittadini del IV secolo per essere considerata una cella memoriae; non dimentichiamo che erano soprattutto le donne a recarsi quotidianamente in preghiera sulle tombe dei defunti o presso le reliquie dei santi e quindi un tempietto così distante era di fatto irraggiungibile, soprattutto in tempi di invasioni. Mentre la Sanctorum Veteris Testamenti con la sua dotazione di reliquie poteva trovarsi nel maggiore cimitero di Milano, a Porta Vercellina, la cappella del Salvatore poteva essere un tempietto agreste per la protezione dei raccolti. Il sarcofago di Valerio PetronianoFra le antichità conservate nella chiesa, ma della cui provenienza non si sa nulla, c'è un sarcofago pagano in marmo di Musso dell'inizio del IV secolo, scolpito a Milano. Grazie alla descrizione fatta da Ciriaco d'Ancona nel XV secolo conosciamo il titolare, Valerio Petroniano, il cui nome era scolpito al centro del sarcofago, recentemente abraso. Nell'edicola ad arco di sinistra vi è un personaggio col pallium, forse suo padre C. Valerio Eutichiano; a destra un personaggio togato, identificato come Valerio Petroniano. Le testate raffigurano scene della vita del defunto, mentre studia i documenti di una causa e mentre la difende davanti a un personaggio importante, forse l'imperatore. Petroniano era decurione, ossia consigliere municipale, pontifex e sacerdos della iuventus milanese, causidicus, quindi una persona di tutto rilievo nella scena politica milanese. La scritta ricordava che aveva sostenuto a Roma cinque legazioni gratuite per la città.

LeggendeLa prima leggenda che si sviluppò intorno a S. Dionigi riguarda la venuta a Milano di S. Barnaba nell'anno 46. L'apostolo, attraversata la città col vessillo cristiano nelle mani, avrebbe piantato la croce il 13 marzo vicino al bastione di Porta Venezia, in una pietra con un buco al centro e tredici tacche a raggio. La chiesetta sarebbe sorta per racchiudere questa pietra, detta del Tredesin de mars, ricordando l'avvenimento con un'infiorata e una lapide latina, che così recita: "In questa rotonda pietra fu eretto il vessillo del Salvatore da S. Barnaba a postolo, fondatore della chiesa milanese, com'è provato dall'autorità degli scrittori e dall'antica tradizione del popolo, qui accorrente il 13 marzo". La leggenda è databile intorno alla fine del X secolo. Secondo un'altra leggenda, già diffusa nei martirologi del 1089, il vescovo armeno Aurelio nel V secolo aveva traslato il corpo di Dionigi dall'Armenia in Italia. Giunto a Cassano d'Adda il feretro si era fermato improvvisamente e non era stato possibile procedere oltre. Ambrogio fu avvertito di questo prodigio e, scoperchiata la bara, si commosse abbracciando il corpo del suo predecessore. Prodigiosamente Dionigi fu risvegliato dal sonno della morte e, levatosi, passeggiò a braccetto con Ambrogio discutendo di questioni teologiche. Poi chiese ad Ambrogio di essere sepolto a Cassano, dove sarebbe rimasto fino al tempo di Ariberto, che lo trasferì a Milano nella chiesa del Salvatore e dei Profeti. Un'altra leggenda, sicuramente trecentesca, narra di un drago a S. Dionigi, ucciso da Uberto Visconti. Così la racconta, col suo solito compiacimento per il meraviglioso, il canonico Carlo Torre: "Questo è il luogo dove fu ucciso da Uberto Visconte il drago che coi suoi fiati apportava ai cittadini malefici danni, mentre distoltosi da profonda tana se ne andava in giro a procacciarsi il vitto. Generoso era Uberto, cavaliere di nascita, signore di Angera, che prende il nome da Anglo, del ceppo d'Enea troiano, che negli anni quattrocento dopo Cristo aveva a Milano il titolo di visconte, poiché allora i Romani in Lombardia davano l'incarico supremo a un meritevole eroe, che aveva il titolo di conte. Poiché troppo gravoso era il peso per una sola persona, la carica si divideva in due, e al compagno spettava il titolo di visconte. Uberto entrò nell'arengo e vinse il mostro". E' quasi superfluo aggiungere che il mostro sarebbe quello immortalato nello stendardo visconteo. Avvenimenti legati a S. DionigiIl mausoleo della PatariaIl primo dei capi patarini ad essere sepolto in S. Dionigi fu il campione Erlembaldo, ucciso il 28 giugno 1075 da Arnaldo da Rho. Nel maggio 1096 papa Urbano II riconobbe la santità di Erlembaldo e insieme al vescovo Arnolfo II di Porta Orientale traslò le sue spoglie in un degno sarcofago in S. Dionigi. Così recitava la lapide commemorativa, ricopiata da Galvano Fiamma: Urbanus summus praesul

dictusque secundus Con questo gesto l'arcivescovo riconosceva le istanze patarine e si appropriava della eredità ideale dei capi della pataria per proporre ai milanesi un episcopato centro propulsore di ogni attività riformatrice, contro le pretese dei patarini intransigenti. Nel 1099 il neoeletto arcivescovo Anselmo da Bovisio fece traslare dal monastero di S. Celso, dove era stato sepolto, l'altro campione della Pataria, Arialdo, assassinato anche lui il 28 giugno, ma del 1066, sull'isola del lago Maggiore. Le due salme così ricongiunte nella cripta costituirono, insieme alla presenza del sepolcro di Ariberto, una fortissima attrazione per il clero riformatore e i fedeli patarini, che avevano una notevole concentrazione nella zona nord-est di Milano. L'arcivescovo compì con questa operazione un atto eminentemente politico, perché gli avversari più intransigenti della crociata che Anselmo stava organizzando, dietro pressione pontificia, erano proprio i patarini. L'opposizione nasceva dal fatto che per mettere insieme le ingenti somme della spedizione si attingeva alle rendite delle parrocchie, destinate (nel migliore dei casi) all'assistenza dei poveri. L'eccidio dei ghibelliniAll'inizio del 1266 Napo Torriani aveva nominato suo fratello Paganino podestà di Vercelli. Il giovane fu assalito il 29 gennaio da una banda di proscritti milanesi e trucidato. Per rappresaglia i guelfi catturarono 13 milanesi e 70 pavesi ghibellini e li tennero a disposizione per le onoranze funebri. Il lunedì 1° febbraio la salma di Paganino fu composta nella chiesa di S. Martino al Corpo, fuori Porta Comasina; il giorno seguente il feretro venne spostato a S. Dionigi, dove ebbero luogo le esequie. Prima che Paganino venisse tumulato, i 13 sventurati ghibellini fecero omaggio forzato della loro testa. Il giorno dopo fu la volta di altri 13 ghibellini tenuti prigionieri nella torre di Porta Nuova ad essere decapitati al Broletto Nuovo. Il 4 febbraio l'eccidio ebbe il suo culmine con l'esecuzione, davanti a S. Dionigi, di altri 28 ghibellini rinchiusi nel castello di Trezzo. La fineLa lenta decadenzaNel 1164 i decumani di S. Dionigi, che avevano convissuto fino a quel momento coi benedettini, si trasferirono a S. Bartolomeo a Porta Nuova. Tuttavia solo nel 1217 i benedettini furono veram ente soli a officiare la loro chiesa. Intorno al 1410 subentrarono i benedettini riformati di S. Giustina, più noti come Cassinesi, che lasciarono il monastero intorno al 1433. Una carta del 13 ottobre 1478 cita il primo abate commendatario: Giov annantonio da Busseto.

Nel 1528 si ha un episodio di rapimento per riscatto di reliquie: i famigerati Lanzichenecchi devastano chiesa e monastero e sottraggono le sante reliquie nella cripta. Riscattati questi beni preziosi per la cura dell'anima, nel 1532 tutte le preziose reliquie vengono trasportate in Duomo. Nel 1533 entrano i Serviti su richiesta del fiorentino cardinal Salviati, abate commendatario di S. Dionigi, e del governatore Antonio de Leyva, che vuole essere sepolto presso il monastero. Per questo nuovo ordine si progetta la nuova chiesa. Dalla chiesa cinquecentesca alla fine

Le CarcanineL'hospitium dei poveri voluto da Ariberto fu adibito secoli dopo a ricevere i bambini abbandonati oltre gli otto anni, provenienti da S. Celso, per l'avviamento al lavoro. A causa della decadenza nell'amministrazione dei beni in cui incorse questo al pari degli altri enti assistenziali e ospedalieri, il ricovero di S. Dionigi fu concentrato nell'Ospedale Maggiore. Sulle rovine di parte del monastero Giovanni Pietro Carcano costruì il monastero delle Carcanine, dette Turchine dall'abito, con chiesa intitolata a S. Maria dei Sette Dolori. Il monastero fu soppresso nel 1782 e fu convertito nel Salone dei Giardini pubblici, poi abbattuto per costruire il Museo di Storia Naturale. (Vedi la pagina sui Giardini pubblici.) BibliografiaTestimonianze e leggende intorno alla cappella Sanctorum Veteris TestamentiBrandeburg H., La scultura a Milano nel IV e V secolo, in Millennio ambrosiano, I, fig. 94, p. 83 Calderini A., La tradizione letteraria più antica sulle basiliche milanesi, in Rend. Ist. Lomb. Scienze e Lettere (Classe Lettere), LXXV, 1941-2 Calderini A., Le basiliche dell'età ambrosiana a Milano in “Ambrosiana”, Milano 1942, pp. 137-164 Cattaneo E., S. Dionigi: basilica paleocristiana? in Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana, IV, Milano 1974 (Archivio ambrosiano 22) Cattaneo E., La religione a Milano nell'età di S. Ambrogio, Milano 1974 (Archivio ambrosiano 25) Giulini G., Memorie, I, pp. 31, 89, 297; III, pp. 247, 337, 431 Kinney D., Le chiese paleocristiane di Milano, in Millennio ambrosiano, I, p. 65 Mirabella Roberti M., Milano romana, Milano 1984, pp. 130-131, figg. 132, 194 Paredi A., S. Ambrogio e la sua età, Milano 1960, p. 187 Paredi A., L'esilio in Oriente del vescovo milanese Dionisio, in Atti del Congresso La Lombardia e l'Oriente, Milano 1963, 229-244 Romussi C., Milano attraverso i suoi monumenti, Milano 1972, p. 42 Storia di Milano, I, pp. 324-326, 258, 387, 594, 610, 652 Torre C., Il ritratto di Milano, Milano 1714, pp. 258-263 Traversi G., Architettura paleocristiana milanese, Milano 1964, tavv. 34 e 35 Traversi G., Una nota su S. Dionigi, basilica ambrosiana sconosciuta in “Arte Lombarda”, VIII, 1963, pp. 99-102 La fine del complesso religiosoBagnoli R., Le strade di Milano, IV, p. 1363 Fiorio M.T., Le chiese di Milano, Milano 1985, pp. 146-7 Latuada S., Descrizione di Milano, Milano 1737, V, pp. 318-31 Mezzanotte-Bascapé, Milano nell'arte e nella storia, Milano 1968, pp. 507-508 Storia di Milano, III, pp. 108 n. 1, 196 n. 3; IX 596, 647 Ultima modifica: lunedì 29 luglio 2002 mariagrazia.tolfo@rcm.inet.it |

||||||

Del

complesso di S. Dionigi ci restano solo le numerose descrizioni,

tra cui una testimonianza in un processo del 1521, in base alla

quale la chiesa risulta avere una pianta simile a S. Tecla, con

cinque navate e l'abside centrale maggiore delle due laterali. Nel

Cinquecento tutto il complesso era ormai decaduto e poco era valso

l'onore derivato al luogo dall'essere Luigi XII salito a cavallo

davanti alla chiesa nel 1509, dopo la vittoria di Agnadello. Il

fatto era stato riportato sull'arco che immetteva nel sagrato e

il Torre aveva potuto ricopiarne l'iscrizione.

Del

complesso di S. Dionigi ci restano solo le numerose descrizioni,

tra cui una testimonianza in un processo del 1521, in base alla

quale la chiesa risulta avere una pianta simile a S. Tecla, con

cinque navate e l'abside centrale maggiore delle due laterali. Nel

Cinquecento tutto il complesso era ormai decaduto e poco era valso

l'onore derivato al luogo dall'essere Luigi XII salito a cavallo

davanti alla chiesa nel 1509, dopo la vittoria di Agnadello. Il

fatto era stato riportato sull'arco che immetteva nel sagrato e

il Torre aveva potuto ricopiarne l'iscrizione.