|

||||||

|

La rete fognaria di Milanodi Gian Luca Lapini Dall’antichità all’Unità d’ItaliaTra le infrastrutture tecnologiche delle città, la rete

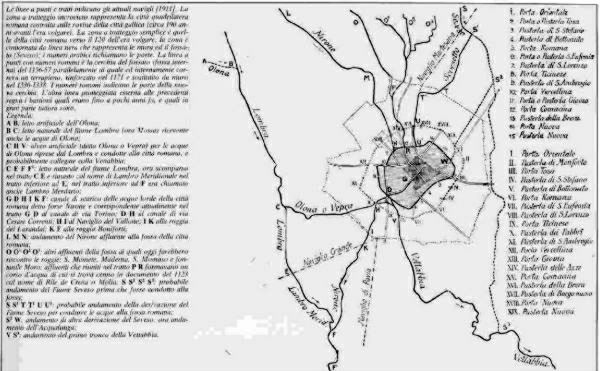

fognaria è certo la più antica. E’ poi noto che i romani esportarono la loro raffinata tecnica idraulica in tutte le principali città dell’impero. In effetti, diversi ritrovamenti archeologici hanno permesso di verificare che anche a Milano le canalizzazioni urbane hanno tradizioni molto antiche, risalenti al periodo successivo alla conquista romana della città, quando cominciò una vasta bonifica dell’area milanese (si veda la ricostruzione idrografica dell’area milanese ai tempi dell’impero romano, nella cartina fatta nel 1911 dall’ing. Felice Poggi)(vedi anche la pagina su le strade di Milano).

La caduta dell’impero romano segnò l’inizio, nel campo delle opere idrauliche, di un lungo periodo di decadenza durante il quale non solo non si realizzò niente di nuovo, ma vennero lasciate andare in rovina le opere esistenti. Solo verso la fine del Medioevo, o alle soglie dell’età rinascimentale, si ebbe una ripresa d’attività nella costruzione di canali di fognatura[2], ma il nuovo impegno costruttivo portò tuttavia alla realizzazione, nel corso dei secoli, di una rete poco organica e difettosa; le condutture, infatti, in assenza di un qualsiasi piano generale, venivano costruite secondo le necessità contingenti e quasi sempre in funzione delle singole strade, indipendentemente le une dalle altre. Le acque venivano poi convogliate negli antichi canali che avevano un tempo costituito i fossati di difesa della Milano romana e medioevale, cioè il Seveso e la fossa interna. Comunque, a differenza delle fognature moderne, questi condotti erano almeno teoricamente destinati al solo drenaggio delle acque naturali e meteoriche, mentre lo smaltimento delle deiezioni umane seguiva un differente percorso: la raccolta temporanea nei pozzi neri in prossimità delle case e lo smaltimento nelle campagne. Su come si svolgesse nella realtà a Milano questa raccolta nel periodo tardo medioevale e rinascimentale, è possibile ricavare qualcosa dalla lettura degli Statuti della Sanità, cioè delle leggi riguardanti le strade e le acque[3], che venivano emesse da un “Ufficio di Sanità”, cui erano preposti i “Conservatori Ducali della Sanità dello Stato di Milano”, chiamati anche, più brevemente, deputati sanitatis e, dopo il 1534, dal “Magistrato di Sanità” e dall’omonimo Tribunale, che rimase in vigore sino al 1787. Dando un breve sguardo agli "Statuti delle strade e delle acque del contado di Milano", risalenti al 1346 (e pubblicati nel 1869 dal conte Giulio Porro Lambertenghi, che li aveva trovati in un codice della Biblioteca Trivulzio), è possibile farsi un’idea piuttosto raccapricciante sulle condizioni igieniche della vita cittadina, della quale essi forniscono un quadro che sarebbe a malapena credibile se non fosse confermato da altre testimonianze storiche, e soprattutto dal fatto che quelle sagge prescrizioni furono reiterate per secoli tutte uguali o quasi, con l’unica differenza della lingua. Molto spazio è dedicato dagli statuti al problema dei pozzi

neri. Una prescrizione, che verrà ripetuta all’infinito, è quella che vieta lo svuotamento dei pozzi neri,

con relativo trasporto del contenuto, nei

mesi estivi. Per esempio in una grida del 1493, il Vicario di

Provvisione, dopo aver confermato la regola, ormai secolare, che nessuno

potesse svuotare i pozzi neri se non in inverno (spazare alcun destro

seu cloacha così in la cità de Milano, como borghi, si non da mezo novembre per

fin a mezo februaio sotto pena de XXV ducati), avverte però che, anche durante il detto periodo, se il duca

e la duchessa fossero stati a Milano, tale operazione sarebbe stata possibile

soltanto di notte.

I navazzari erano

per certi versi anche gli antenati dei moderni spazzini, in quanto essi erano

pure autorizzati a raccogliere dalle strade il letame[4]

e l’immondizia dei mercati; ed è probabile che entrassero nei cortili e nelle

cantine delle case per portar via la poca o tanta spazzatura domestica. Questo in teoria, per quanto riguarda il divieto di buttare liquami per terra non si faceva che riprendere antichissime disposizioni, ancora del libero Comune, mentre circa gli orari in cui i navazzari potevano lavorare, bisogna probabilmente rifarsi all’abitudine, tutta spagnola, di regolamentare ogni cosa minuziosamente, salvo poi urtare contro le difficoltà che comportava il fare eseguire gli ordini[5], come sembra di capire dalle ricorrenti grida che lamentano che i cittadini ricorrono spesso e volentieri a cloache improvvisate, cioè buttano tutto dove capita (forse perché il servizio dei navazzari aveva un suo costo), e che i navazzari non sembrano darsi molta preoccupazione di osservare la fascia oraria loro concessa, cioè dalle due di notte a un’ora prima dell’alba. Il mestiere era evidentemente indispensabile alla cittadinanza, ma sembra che fosse interesse sia dei cittadini sia delle autorità il tenerlo il più possibile occultato. Se il motivo è comprensibile, quello che è un po’ meno comprensibile è che nessuno, salvo le Grida del Tribunale della Sanità, parli mai di chi svolgeva quel servizio, che probabilmente ne comprendeva anche altri, quali l’asporto dei rifiuti domestici. Ancora a fine ‘700, il poeta Parini elenca fra i motivi principali per cui detesta la vita cittadina, cui preferisce di gran lunga la campagna, il continuo via vai di navazze. Su dove poi finisse il contenuto di questi carri, non vi sono notizie precise. La tendenza, è ovvio, sarà stata quella di trattenere il materiale utile come concime e di gettare il resto. Dove? Forse un indizio lo si può trovare in un’ordinanza del Podestà austriaco: il 1 marzo 1816 fa obbligo ai cisternari di vuotare le navazze fuori dell’abitato, in apposite fosse. Queste fosse tornano spesso nelle ordinanze successive, ma, quali e dove fossero, non sappiamo, se non che dovevano trovarsi a una certa distanza dalle mura dall’abitato. Ritornando al tema del drenaggio delle acque meteoriche, ed avvicinandosi un po’ di più alla nostra epoca, fu solamente nel 1807 che a seguito di due decreti del Regio Governo Italico cominciarono i lavori per una generale riforma delle strade cittadine, nel realizzare le quali veniva costruita una nuova tombinatura per la raccolta degli scoli stradali. Le strade di allora erano a sezione concava (con cunetta centrale), e la sottostante tombinatura aveva una sezione rettangolare, con il fondo costruito in pietra (beola) e le spalle in muratura di mattoni, mentre la copertura era ancora in lastre di pietra. La costruzione di queste nuove canalizzazioni nelle quali, oltre alle acque piovane, finirono ben presto anche quelle di rifiuto, non contribuì affatto al miglioramento della rete fognaria. Infatti, la realizzazione del nuovo sistema contribuì all’abbandono dei vecchi condotti, anche di quelli ancora in buono stato, creando una rete di tombini stradali superficiali, non ispezionabili, che si potevano spurgare solo rompendo la strada e che spesso si ostruivano provocando allagamenti.

In sostanza, nella città ancora abbastanza piccola della prima metà dell’800, in qualche modo le aree del nucleo centrale della città, e le aree delimitate esternamente dalla fossa interna del naviglio, scaricavano le proprie acque in parte nel Seveso, ed in parte nel Naviglio stesso. Entrambi i fossati avevano come emissario comune la roggia Vettabbia le cui acque venivano utilizzate per l’irrigazione dei terreni agricoli a sud della città, adibiti prevalentemente a prato marcitoio. Qui si depuravano naturalmente, in un vasta area irrigua a valle dell'abitato, che era stata bonificata già prima del 1200 dalla tenacia dei monaci di Chiaravalle, di Morimondo e di altre abbazie cistercensi: a questi monaci, come è noto, viene attribuita l'invenzione delle marcite, così caratteristiche del panorama lombardo. Il resto del territorio cittadino, cioè le vaste zone comprese tra il Naviglio interno e la cerchia dei Bastioni, era allora occupato per lo più da orti e giardini, ed i pochi edifici che vi sorgevano riversavano i loro scarichi nei numerosi canali irrigui derivati dalla fossa interna. In sostanza, il problema delle fognature, similmente a quello del rifornimento idrico, in qualche modo era stato da lungo tempo affrontato, anche se in maniera precaria. Questo forse spiega, come nel caso dell'acquedotto, perché passò molto tempo prima che Milano iniziasse a costruire una rete organica e moderna di fognature. La fase moderna delle fognature a MilanoAnche quando ebbe termine il lungo periodo di sostanziale stasi coinciso con l’amministrazione austriaca, il Comune, negli anni subito dopo l’Unità d’Italia, si diede molto da fare per numerose iniziative di ben maggiore “visibilità” delle fognature[6]. Ma finalmente, nel 1866, la pubblicazione sulla rivista “Il Politecnico” di una memoria dell’ingegner Emilio Bignami sullo stato dei canali di Milano, nella quale si sosteneva la necessità di costruire una appropriata rete di fognature, diede la spinta all’avvio di seri studi per la realizzazione di un sistema fognario organico e razionale.

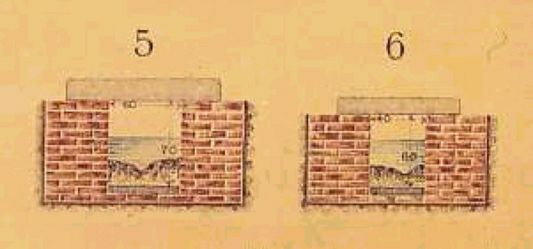

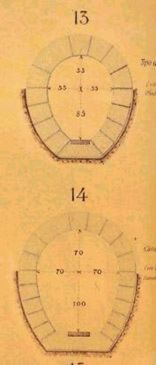

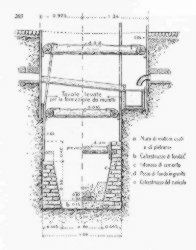

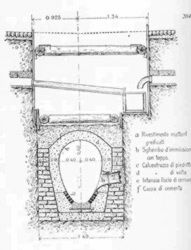

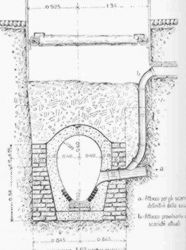

I progettisti adottarono nel loro piano il così detto sistema misto, nel quale si provvedeva con un unico condotto alla raccolta delle acque di rifiuto e di quelle piovane. I condotti previsti avevano una sezione moderna, di tipo ovoidale studiata in modo da mantenere una buona velocità di efflusso anche in periodi di magra e da evitare la formazione di depositi sul fondo dei canali, nei quali veniva comunque garantito un flusso continuo di lavaggio con acqua derivata dal Grande Sevese. Per il loro dimensionamento si fece riferimento alle prime osservazioni pluviometriche sistematiche raccolte dall’Osservatorio di Brera, pur adottando ampi coefficienti di sovradimensionamento.

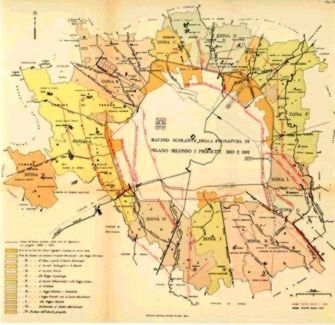

Passati così altri anni, ed iniziati nel 1884 dall'ing. Beruto gli studi per il piano regolatore della città, si presentò una grande occasione per affrontare in maniera organica il problema fognario, almeno nelle nuove zone di espansione della città, dove in parallelo al tracciamento di nuove strade ed isolati, specie al di fuori delle mura, e fino alla cerchia dei viali della nuova circonvallazione esterna, divenne per così dire “naturale”, prevedere la costruzione, insieme alle nuove strade, anche di una rete fognaria organica. Rimaneva però aperto il problema di quanto esisteva già, e del raccordo tra il vecchio ed il nuovo. Per questo motivo la Reale Società d'Igiene ed il Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano istituirono nel 1885 una commissione di studio per la fognatura. Fra la fine dello stesso anno e l'inizio del 1886 la commissione produsse un rapporto nel quale oltre a precisi giudizi sul poco lusinghiero stato della rete fognaria esistente, si ribadiva l'opportunità di costruire canalizzazioni basate sul sistema misto, e si davano diverse raccomandazioni, fra le quali quella di spostare la navigazione dalla fossa interna a quella esterna dei navigli. Molto positivamente veniva inoltre giudicato il progetto dell'acquedotto, che era anch'esso in discussione in quegli anni: infatti, il flusso costante di acqua proveniente dai consumi domestici avrebbe garantito di mantenere sempre sgombri i condotti. Una seconda commissione, di nomina municipale, insediata agli inizi del 1886 e presieduta dall'ing. Gioacchino Tagliasacchi, arrivò a conclusioni non troppo dissimili (anche se intanto erano passati quasi altri due anni): si ribadiva l'opportunità del sistema misto, si raccomandava di costruire i canali abbastanza ampi da essere ispezionabili, si raccomandava lo sviluppo parallelo dell'acquedotto e della fognatura, e si puntava ancora sulla depurazione biologica naturale nelle campagne irrigue a sud della città. La Giunta Municipale accolse le conclusioni della

Commissione Tagliasacchi nel gennaio 1888 e istituì presso l'Ufficio Tecnico

Comunale una speciale sezione, incaricata di preparare il progetto di un

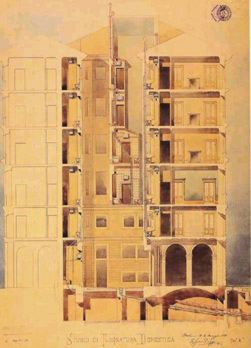

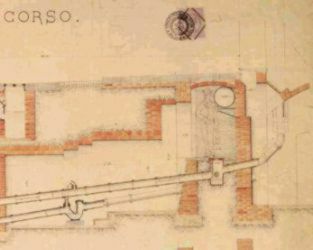

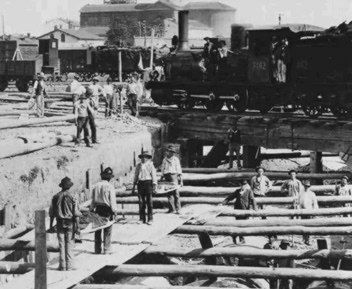

"piano generale di fognatura". Il banco di prova per questo progetto generale fu

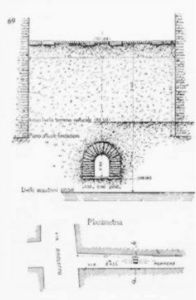

rappresentato tra il 1888 e il 1889 dal progetto, sempre ad opera dell'ing.

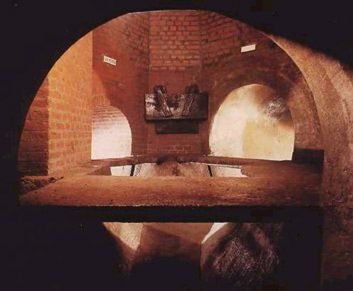

Poggi, della fognatura del Nuovo Corso (l'attuale via Dante), una nuova arteria

che era in costruzione in quegli anni per collegare direttamente il Cordusio al

Foro Bonaparte. E' interessante ricordare che in questo progetto era anche prevista (ma non fu mai realizzata per problemi di costo) una integrazione tra i cunicoli fognari, ed un cunicolo dei servizi, che avrebbe dovuto scorrere lungo gli edifici e contenere le tubazioni del gas, dell'acqua potabile, ecc.. Si trattava di un’ottima idea (già proposta in altre città europee), che, se attuata, avrebbe risparmiato ai cittadini molti dei disagi che nel corso degli anni sono derivati dalla periodica escavazione dei marciapiedi e delle strade per la posa o manutenzione della miriade di tubi e cavi che passano nel sottosuolo. Il progetto dell'Ufficio Tecnico Comunale giunse a compimento nel 1893; i lavori di costruzione furono condotti speditamente, tanto che nel 1897 risultavano già costruiti 61 Km di condotti, di cui 18 Km di collettori principali. Molti dei condotti realizzati erano di sezione ragguardevole, come si può per esempio vedere nella fotografia (sopra a destra) del collettore di Nosedo in costruzione fra piazza Libia e via Cadore. Ma anche la tecnica di costruzione dei condotti più piccoli si era notevolmente perfezionata e procedeva per fasi di lavoro bene definite, per ottenere un risultato finale costante. In altri punti l’incrocio fra vari canali, o con le altre infrastrutture esistenti, implicava la realizzazione di opere di notevole complessità, che venivano realizzate con attrezzature assai modeste e con notevole impiego di manodopera (la fotografia qui sotto documenta i lavori per il sottopasso della stazione ferroviaria di Porta Romana). Agli inizi del '900, la effervescente espansione della città

proseguiva a grande ritmo. L‘assetto urbano era continuamente sconvolto anche

da interventi infrastrutturali molto pesanti, quali il riassetto della rete

ferroviaria che fece seguito alla nazionalizzazione delle ferrovie del 1905. In questo clima per vari versi mutevole, il progetto della

rete fognaria fu di nuovo messo in questione, in quanto non pochi temevano che

le impostazioni fino allora adottate fossero insufficienti per le nuove mete.

Due commissioni nominate nel 1901 e 1902 dall'Amministrazione Comunale,

presiedute da due professori del Politecnico, Ettore Paladini e Gaudenzio

Fantoli, confermarono però nella sostanza i precedenti progetti. In ogni caso

gli approfonditi studi della commissione diedero un impulso più rigoroso ai

metodi di dimensionamento dei condotti; fu anche riesaminata la questione della

depurazione biologica delle acque col metodo delle marcite, e ne fu confermata

la validità dimostrando tra l'altro che non si produceva alcun inquinamento

delle acque di falda nella zona interessata. Dopo questa data, che segnò l’aggregazione al territorio cittadino di una fascia di undici comuni al suo contorno[8], (ne risultò più che un raddoppio della superficie comunale), nuovi problemi si presentarono per lo sviluppo della rete fognaria. Le nuove aree erano, infatti, ancora prevalentemente rurali ed interessate da ridotti ed isolati insediamenti, quasi del tutto prive di canalizzazioni e fognature, ma nello stesso tempo ricche di rogge e canali irrigui. Fu necessaria la redazione di un nuovo piano di ampliamento; del progetto fu incaricato l'ing. Giuseppe Codara dell’Ufficio Tecnico Comunale, che in uno studio presentato all’inizio del 1924, definì i percorsi dei nuovi collettori di raccolta e di recapito a valle, in modo che le acque provenienti dalle zone esterne non andassero a gravare sui condotti provenienti delle zone centrali: una sorta di anello attorno al vecchio nucleo cittadino che sgravava completamente la rete già esistente di collettori ed emissari. Lo studio prevedeva inoltre una serie di importanti interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, quali la deviazione dell’alveo dell’Olona, che allora scaricava nella darsena di Porta Ticinese, l’adeguamento del Cavo Redefossi e il miglioramento delle capacità di portata del Lambro Settentrionale e Meridionale. Ormai la rete fognaria milanese aveva assunto quella complessità e capillarità che gli anni successivi, fino ai giorni nostri, non avrebbero fatto altro che confermare, adeguandosi un po' per volta all'espansione cittadina (sempre tumultuosa e difficile da governare, nonostante il nuovo piano regolatore, approvato nel 1934, circa cinquant’anni dopo il primo piano Beruto): una rete sempre più vasta e nascosta, via via che navigli e canali venivano coperti, un po' per aprire nuovi sbocchi al traffico sempre più invadente, un po' forse per togliere dalla vista e dall'olfatto corsi d'acqua sempre più sporchi[9]. Un mondo sotterraneo quasi speculare di quello sopraterra, con i suoi incroci, le sue diramazioni ed i suoi punti “monumentali”. Dopo la guerra, e la indispensabile ricostruzione di quanto da essa distrutto, il piano delle fognature del 1953 avrebbe per quasi un trentennio regolato la costruzione di altri 500 Km di nuovi condotti, portando agli inizi degli anni ’80 l’estensione complessiva della rete fognaria a circa 1230 Km. Nel 1983, in ottemperanza ai dettati della legge nazionale sulle acque (legge Merli), venne predisposto un nuovo piano, che, in previsione della costruzione a valle della città di tre impianti di depurazione, divideva il territorio comunale in tre bacini, occidentale, centro-orientale ed orientale, e definiva una serie di interventi necessari al completamento dell’ossatura principale dei collettori della rete. Ma la realizzazione dei depuratori è andata molto per le lunghe, prima per una lunga opposizione, da parte degli abitanti dei quartieri a sud della città, alla collocazione di un depuratore che non poteva stare altro che lì, per come pende il terreno, poi per una vicenda giudiziaria legata agli appalti: la città ha così rivissuto l’incertezza dei primi tempi dell'inizio della costruzione della rete fognaria, e Milano si è guadagnata il poco invidiabile primato di unica grande città europea non dotata di depuratore. Alla fine i lavori del depuratore di Nosedo sono stati finalmente avviati e dal 2003 la città ha finalmente avuto il primo dei depuratori progettati. Per il momento, però, il Lambro rimane ancora il fiume più inquinato d'Italia ed i discendenti dei monaci inventori delle marcite continuano a far finta che gli stessi prati possano depurare le deiezioni di qualche migliaio o di un milione e mezzo di abitanti. Infine, vale la pena di accennare che negli ultimi decenni molta attenzione ha suscitato il problema del riassetto generale del bacino idraulico milanese. Le ricorrenti esondazione del Seveso o del Redefossi, si sono periodicamente incaricate di ricordare ai cittadini la dimenticata presenza di una vasta rete di acque sotterranee: problemi, purtroppo, mai del tutto risolti nonostante la costruzione di canali scolmatori, come quello del Redefossi a San Donato, costruito nel 1976, e come quello, di più recente costruzione, di Nord-Ovest che raccoglie le acque di Olona, Naviglio e Seveso, deviandole nel Ticino. Questi interventi hanno contribuito ad attenuare, ma non a risolvere definitivamente, il problema delle esondazioni, in particolare del Seveso, che ha continuata a creare problemi nonostante la realizzazione di un importante manufatto di decantazione e sgrigliatura delle acque (in via Ornato, prima dell’imbocco del percorso coperto cittadino).

BibliografiaBIGNAMI SORMANI E., Fognatura e ponti, in: AA.VV, Milano

Tecnica dal 1859 al 1884, Hoepli, 1885, Ristampa Edizioni L'Archivolto,

Milano 1988 Approfondimenti:Cenni sull'idrografia dell'area milanese [1] Così si può leggere nel

testo di Gentile, Brown e Spadone, citato in bibliografia: [2] A quest’epoca appartiene il

condotto venuto alla luce durante la costruzione della fognatura in corso San

Celso. [3] Anche se purtroppo gli

statuti più antichi della città di Milano sono quasi tutti scomparsi a causa

di un incendio che, nel 1502, bruciò la cancelleria; ne rimangono, però, alcune

redazioni, sia in latino sia in volgare. [4] Che i navazzari avessero

pure il compito di raccogliere il letame dalle strade cittadine, sembra

indirettamente confermato dal dibattito che si tenne nel Consiglio Comunale del

31 agosto 1844 sul tema della concessione a un privato dell’appalto della

scopatura e lavaggio delle vie cittadine durante la notte. [5] Un ordine dato sempre dal

Presidente della Sanità, questa volta ai sorveglianti alle porte della città,

nel 1637, stabilisce invece che i navazzari non possano assolutamente entrare

prima delle ventitré: è, comunque, un ordine interno impartito ai sorveglianti

e non direttamente ai navazzari. [6] Ad esempio, il trasferimento

della sede comunale dal Broletto a Palazzo Marino, la sistemazione di piazza del

Duomo e la costruzione della Galleria, il Macello, il Cimitero Monumentale, la

sistemazione dei Giardini Pubblici, ecc. [7] Questi canali seguono

all’incirca il percorso delle attuali vie Europa, Larga, Maddalena, Stampa,

Carrobbio, Torchio, Nirone, Magenta, San Giovanni sul Muro, Cusani, Dell’Orso,

Monte di Pietà, Montenapoleone, fino a piazza San Babila. [8] Si

trattò di Lambrate, Crescenzago, Precotto, Greco, Niguarda, Affori, Musocco,

Trenno, Baggio, Vigentino, Chiaravalle. [9] La fossa interna dei navigli

fu coperta all’inizio degli anni ’30 e successivamente interrata nel 1968-69

per il forte degrado delle strutture di copertura; la Martesana, lungo il

percorso della via Melchiorre Gioia, fu coperta tra la fine degli anni ’50 e

l’inizio degli anni ’60. Ultima modifica: lunedì 3 maggio 2004 gianluca.lapini@fastwebnet.it |

||||||