|

Dizionario degli artisti viscontei

di Maria Grazia Tolfo

Anovelo da Imbonate - I Bembo - Benedetto

da Milano - Il Bramantino - Antonio da Cicognara - Giovanni

di Benedetto da Como - Giovannino e Salomone de Grassi - Jean d'Arbois (Giovanni degli Erbosi) -

Luchino Belbello di Pavia - Maestro del Vitae Imperatorum - Maestro

del Breviario Francescano - Maestro di Angera - Maestro del Guiron (vedi Jean d'Arbois) - Maestro del Libro d'Ore di Modena (vedi Tomasino da

Vimercate) - Michelino da Besozzo - Nicolò da Varallo - Fra' Pietro da

Pavia - Tomasino da

Vimercate - Lanfranco e Filippolo de' Veris - Gli Zavattari

Si era formato nella bottega di Giovanni di Benedetto da Como

e, già prima del 1385, aveva partecipato alla realizzazione del Tacuinum sanitatis per Verde Visconti (BNF, nuov. Acq.

1673). Per Gian Galeazzo Visconti Anovelo aveva miniato le Postillae in Genesium di Nicola de Lyra (BNF, ms. lat. 364),

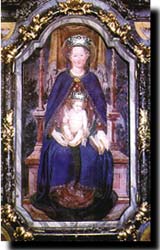

destinato a un regalo. Il lavoro dovette piacere a Gian Galeazzo, che si rivolse proprio a lui per eseguire il Messale da regalare alla Basilica di S. Ambrogio con

la scena della sua incoronazione a duca il 5 settembre 1395 (Milano, Biblioteca di S. Ambrogio, ms 6). Il messale venne scritto dal prete Fozio de’ Castoldi della

chiesa di S. Eufemia e al foglio 176 vediamo, sotto il manto protettivo della Madonna della Misericordia, il ritratto della coppia ducale. Si era formato nella bottega di Giovanni di Benedetto da Como

e, già prima del 1385, aveva partecipato alla realizzazione del Tacuinum sanitatis per Verde Visconti (BNF, nuov. Acq.

1673). Per Gian Galeazzo Visconti Anovelo aveva miniato le Postillae in Genesium di Nicola de Lyra (BNF, ms. lat. 364),

destinato a un regalo. Il lavoro dovette piacere a Gian Galeazzo, che si rivolse proprio a lui per eseguire il Messale da regalare alla Basilica di S. Ambrogio con

la scena della sua incoronazione a duca il 5 settembre 1395 (Milano, Biblioteca di S. Ambrogio, ms 6). Il messale venne scritto dal prete Fozio de’ Castoldi della

chiesa di S. Eufemia e al foglio 176 vediamo, sotto il manto protettivo della Madonna della Misericordia, il ritratto della coppia ducale.

Anovelo, che ha l’abitudine di firmare i suoi lavori, si occupa nel 1402 di un Messale

per la basilica di S. Tecla (Milano, Biblioteca Capitolare del Duomo, ms II, D.I.2), per il quale riceve 89 lire e 6 soldi.

Per questa data, che vede la morte di Gian Galeazzo e l’effimera, turbolenta reggenza di Caterina

Visconti, Anovelo sembra uno dei pochi che continui a tenere aperta la bottega. I lavori non sono più accurati, ma in quei tempi di grossa instabilità politica non

bisognava andare per il sottile. Dalla sua bottega escono due copie identiche della Vita dei Santi Aimone e Vermondo, fondatori del monastero femminile di S.

Vittore a Meda (Milano, Trivulziana, ms 509 e collezione privata, ex Jeanson), lavori mediocri, come pure l’illustrazione della Storia della distruzione di Troia

di Guido delle Colonne (Milano, Braidense, Fondo Castiglioni), esemplato sul codice che il Petrarca si era fatto miniare per sé nel

Veneto (Milano, Ambrosiana, cod. H. 86.sup). Per questa data, che vede la morte di Gian Galeazzo e l’effimera, turbolenta reggenza di Caterina

Visconti, Anovelo sembra uno dei pochi che continui a tenere aperta la bottega. I lavori non sono più accurati, ma in quei tempi di grossa instabilità politica non

bisognava andare per il sottile. Dalla sua bottega escono due copie identiche della Vita dei Santi Aimone e Vermondo, fondatori del monastero femminile di S.

Vittore a Meda (Milano, Trivulziana, ms 509 e collezione privata, ex Jeanson), lavori mediocri, come pure l’illustrazione della Storia della distruzione di Troia

di Guido delle Colonne (Milano, Braidense, Fondo Castiglioni), esemplato sul codice che il Petrarca si era fatto miniare per sé nel

Veneto (Milano, Ambrosiana, cod. H. 86.sup).

Ma sarebbe riduttivo limitare l’attività di Anovelo alla sola miniatura: era principalmente un

pittore e un frescante, che aveva partecipato alle campagne decorative degli oratori gentilizi e delle cappelle. A lui sono stati attribuiti diversi lavori il cui lungo elenco,

non suffragato comunque da documenti, esula da questa presentazione.

Link nel WEB:

http://www.getty.edu/art/collections/objects/o1767.html

http://www.artnet.com/library/00/0031/T003107.asp

Andrea Bembo, originario forse di Brescia, entrò in contatto con la pittura di Gentile da Fabriano, che dal 1415 al 1419

dipingeva nella sua città nella cappella dell’antico Broletto. Doveva essere stata un’opera straordinaria, perché ancora dopo cinquant’anni e in un clima artistico

completamente cambiato, Cosmé Tura andava a studiarla. Non possediamo più nulla di tanto ingegno, ma possiamo farci un’idea considerando che la tavola con l’Adorazione

dei Magi, dipinta nel 1423 per la cappella di Palla Strozzi in S. Trinita a Firenze, esibisce

tutti i trucchi del mestiere che estasiarono i contemporanei. Andrea dovette essere folgorato e si può immaginare che

copiasse il più possibile per portarlo alla bottega cremonese dove lavoravano i fratelli Giovanni e Girolamo. Forse quella dei Bembo sarebbe rimasta una bottega

sconosciuta, come infinite altre che lavoravano in Lombardia, se nel 1420 Cremona non fosse entrata nel dominio di

Filippo Maria Visconti.

La bottega vantava un’altra peculiarità: si occupava di mazzi di carte, attività secondaria, ma abbastanza lucrosa. Ed ecco che l’esperienza di Andrea

Bembo maturata alla pittura cortese di Gentile produsse il primo mazzo di carte, noto come mazzo Visconti di Modrone, in

occasione del matrimonio di Filippo Maria con Maria di Savoia nel 1428. Chi fornì i modelli degli abiti? Forse Pisanello,

il maggior stilista dell’epoca! Sono veramente eccessivi questi abiti per Filippo Maria, che non s’interessò mai di moda, ma andavano bene per raffigurare un corteo nuziale, tema poco diverso in quanto ad ostentazione di lusso da un corteo di Magi. Il mazzo, ora a Yale, ebbe successo e servì da modello sia per il successivo mazzo

Brambilla, con vestiti aggiornati al 1442, sia per quello in occasione delle nozze tra Bianca

Maria Visconti e Francesco Sforza, meno sfarzoso ma di grande successo iconografico, noto come mazzo Colleoni o Tarocchi dei Visconti.

Quella dei Bembo è una tipica bottega a conduzione familiare. Insieme a Giovanni lavoravano i figli Lazzaro, Gerolamo, Ambrogio, Benedetto e Bonifacio; lo

stile era comune a tutti, un po’ bamboccesco, come di pupi che si muovevano su un teatrino. Oltre ai mazzi di carte, la bottega decorava anche armadi e le tavolette dei

soffitti lignei, come quello di Casa Meli a Cremona (in parte al Museo di Cremona), affrescava case di privati cremonesi, cappelle gentilizie ed edifici pubblici.

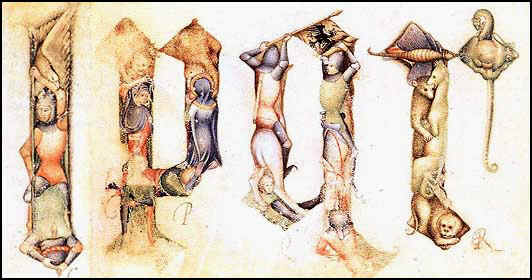

Da questa bottega uscirono nel 1446 i disegni a penna per una Historia di Lancillotto (Firenze, Biblioteca Nazionale, ms. Palat. 566), scritta da Zuliano de

Anzoli, che hanno sollevato un vespaio fra gli studiosi per le attribuzioni. Il manoscritto è illustrato da 289 disegni a penna su tracce di matita, senza colore; nonostante il

titolo fuorviante di Lancillotto, tratta delle avventure cavalleresche e amorose di Tristano.

A causa dei torbidi seguiti alla morte di Filippo Maria Visconti, nel 1447 i Bembo lasciarono Cremona e si unirono al padre Giovanni e al fratello Gerolamo che lavoravano a Brescia. Tornarono a Cremona con la

caduta della Repubblica Ambrosiana e l’assunzione del governo da parte di Francesco Sforza. Nel 1450 si incaricarono di eseguire il Privilegio del Consorzio di Sant’Omobono di Cremona, al quale i Bembo appartenevano. Questo Privilegio è servito recentemente per portare un po’ d’ordine fra le mani dei vari fratelli Bembo: un bozzetto a penna del Privilegio

è finito sul Libro mastro del Consorzio, che alla data 1450 segnala il pagamento al “magistro Ambroxo

de Bembi” per aver dipinto Sant’Omobono sul Privilegio del Consorzio stesso. Il bozzetto era in funzione del Privilegio? Si pensa di sì, e allora ecco che Ambrogio

Bembo per perizia “calligrafica” diventa l’autore dell’Historia di Lancillotto e

quindi dei Tarocchi che erano assegnati allo stesso maestro dell’Historia. Ma la chiarezza è durata poco, perché

dopo il ritrovamento di altre “prove” il povero Ambrogio è già scalzato a favore del fratello Lazzaro. A causa dei torbidi seguiti alla morte di Filippo Maria Visconti, nel 1447 i Bembo lasciarono Cremona e si unirono al padre Giovanni e al fratello Gerolamo che lavoravano a Brescia. Tornarono a Cremona con la

caduta della Repubblica Ambrosiana e l’assunzione del governo da parte di Francesco Sforza. Nel 1450 si incaricarono di eseguire il Privilegio del Consorzio di Sant’Omobono di Cremona, al quale i Bembo appartenevano. Questo Privilegio è servito recentemente per portare un po’ d’ordine fra le mani dei vari fratelli Bembo: un bozzetto a penna del Privilegio

è finito sul Libro mastro del Consorzio, che alla data 1450 segnala il pagamento al “magistro Ambroxo

de Bembi” per aver dipinto Sant’Omobono sul Privilegio del Consorzio stesso. Il bozzetto era in funzione del Privilegio? Si pensa di sì, e allora ecco che Ambrogio

Bembo per perizia “calligrafica” diventa l’autore dell’Historia di Lancillotto e

quindi dei Tarocchi che erano assegnati allo stesso maestro dell’Historia. Ma la chiarezza è durata poco, perché

dopo il ritrovamento di altre “prove” il povero Ambrogio è già scalzato a favore del fratello Lazzaro.

Possiamo allora limitarci ad affermare che i Tarocchi

sono un prodotto di bottega dei Bembo? Tra il 1450 e il 1452

al tesoriere ducale Antonio Trecchi di Cemona la coppia Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza

ordinava “carte da triumpho per zugare (…) de belle quanto più sarà possibile pincte ed ornate con le armi ducali et el insegne nostre”. Nel 1451 Bianca Maria raccomandava a Francesco Sforza di inviare a Sigismondo Malatesta un mazzo di “quelle carte di trionfi che se ne fanno a Cremona”.

Alla bottega

è anche attribuita la produzione di libri liturgici, come il Diurnale (Mirandola, Biblioteca comunale, Diurnale A) e il Psalterium sive nocturnum (Cremona,

Biblioteca governativa, ms 180).

Tra il 1450-52 la

bottega lavora nella cappella Cavalcabò in S. Agostino di Cremona; nel 1456 vengono eseguiti gli affreschi

della cappella della Rocca di Monticelli d’Ongina, soprattutto da Bonifacio e Benedetto, poi Benedetto si stacca, attratto dalla scuola padovana di

Squarcione e Mantegna, e la bottega cremonese viene diretta da Bonifacio Bembo. A lui si rivolsero nel 1461 i Signori di Milano per dipingere nell’Arengo (il cortilone del palazzo accanto al Duomo) dei Baroni armati; nello stesso anno Francesco Sforza lo

incarica di restaurare gli interni del Castello di Pavia, dove ritornerà nel 1471 su richiesta di Galeazzo

Maria Sforza per dipingere una serie di scene cortesi (ne esiste la descrizione all’Archivio di Stato di Milano). Tra il 1463 e il 1464 la bottega lavora in S. Agostino per conto di Francesco Sforza, nella cappella commissionata per ricordare il suo matrimonio.

Nel 1471 Bonifacio prende la cittadinanza milanese, mentre la bottega cremonese venne rilevata da Benedetto Bembo, che fino ad allora aveva lavorato per conto suo (Benedetto sarà ricordato a Cremona ancora nel 1493). A Milano Bonifacio partecipa alla campagna di decorazione del Castello Sforzesco con Vincenzo Foppa e Zanetto Bugatti e nel 1476-77 lavora agli affreschi del tramezzo della chiesa francescana di S. Giacomo fuori Pavia (perso).

Link nel WEB:

http://www.rccr.cremona.it/bembo/b.htm

http://www.vincenzofoppa.it/sezione1p_sc6.htm

http://www.wonderful-tarot.com/ita/html/maestri_bembo.htm

http://www.piacentini.net/

monticelli-d-ongina/

guida/mn_palazzo.htm

http://216.239.37.100/search?q=cache:-n-OAbnZc4EC:www.cremonaweb.it/salus/

cultura.htm+Zuliano+de+Anzoli&hl=it&ie=UTF-8

Arazziere formatosi probabilmente a contatto coi tessitori della Francia settentrionale. La storia dell’arazzeria milanese è poco nota. Sembra che venisse introdotta in Lombardia nel 1445 da Giovanni di Borgogna. Nel 1472 la corte francese ricorse a Milano per l’esecuzione di arazzi e nel 1498 l’imperatore Massimiliano ne ordinò ad Ambrogio de’ Predis. Ma non sembra che mastro Benedetto abbia tratto grandi insegnamenti dagli esperti arazzieri. Per Gian Giacomo

Trivulzio eseguì nel borgo di Vigevano, dove venne impiantata la prima fabbrica locale di arazzi, la serie dei 12 Arazzi dei Mesi e forse anche la perduta serie dei 9 arazzi della Guerra di Troia. Dalla nota spese per gli Arazzi dei Mesi sappiamo che ogni arazzo gli venne pagato 72 libre imperiali e 8

soldi. Con lui lavoravano Lorenzo de’ Cavalieri, i fratelli da Po, Francesco Ferraro per 1 lira e 10 soldi l’uno al mese, più vitto e alloggio. Il materiale è pagato a

parte.

Enigmatica figura di artista milanese, con patente di “architetto e pittore ducale” rilasciatagli da Francesco II Sforza nel 1525. Nel 1480

firma un contratto di sei anni con l’orafo Giacomo Caseri (Caxeriis), che gli offre vitto e alloggio in cambio del lavoro. Partecipa alla decorazione della Sala del Tesoro nella Rocchetta del Castello Sforzesco, terminata nel 1493.

Gli anni fino al 1503, quando

torna a Milano, non sono documentati ma si ritiene che continuasse la sua formazione nell’Italia centrale. A Milano partecipa al “concorso” per la porta settentrionale del

Duomo e, sempre nel 1503, si suppone che ricevesse la committenza da Gian Giacomo Trivulzio per i cartoni per gli Arazzi

dei Mesi. Lavora anche all’Adorazione dei Magi (National Gallery), dove compaiono simbologie alchemiche quali i tre crogioli e la pietra cubica con segni

geometrici; il quadro venne modificato successivamente sostituendo gli alti edifici dipinti con montagne.

Nel 1508 Bramantino è di nuovo a Roma e lavora nei palazzi

vaticani (gli affreschi sono persi), rimanendo forse un paio d’anni. Acquisisce uno stile che si potrebbe definire “metafisico” e in molti dei suoi quadri è evidente l’ispirazione

ai principi dell’alchimia, come nel quadro per S. Michele alla Chiusa (1510 ca. ora all’Ambrosiana) o nella Deposizione al Castello Sforzesco, dove l’androginia

della Madonna dovrebbe alludere al Rebis, ossia la raggiunta unione degli opposti. Si può forse trovare un’allusione al culto solare

(evidente anche negli Arazzi dei Mesi) nella Vergine con Bambino recante la scritta SOLI DEO, un tempo affrescata sulla facciata del Palazzo della Ragione al Broletto

(1520 o 1525). Per il Trivulzio il Bramantino torna a lavorare intorno al 1511 quando progetta il Mausoleo Trivulziano, senza per

altro terminarlo. Dal 1522 il Bramantino passa a sostenere Francesco II Sforza, motivo per cui viene nominato architetto ducale. Nel

1525 è documentata la sua presenza in Val di Susa, dove si era rifugiato dopo che il 23 ottobre 1524 il re di Francia aveva occupato nuovamente Milano.

Link nel WEB:

http://gallery.euroweb.hu/html/b/bramanti/

http://www.rcs.it/mimu/Itinerari/a5_3.htm

http://www.italycyberguide.com/

Art/artistsarchite/bramantino.htm

Pittore e

miniatore attivo soprattutto a Cremona. Secondo G. Mulazzani avrebbe affrescato intorno al 1460 la camera da letto di Roccabianca

per Pier Maria Rossi. Nel 1469 si sarebbe trasferito a Ferrara, dove avrebbe partecipato alla decorazione di Palazzo Schifanoia.

Documenti del 6 giugno 1482 e del 7 dicembre 1483 lo attestano a Cremona come miniatore per due antifonari e un salterio. Avrebbe anche miniato per il

mazzo Colleoni le carte raffiguranti Luna, Sole, Stella, Mondo, Temperanza, Forza. Negli anni 1486-87 si trovava a Cremona per lavori (persi) nella chiesa di S.

Rocco e nello Spedale della Pietà. Pittore e

miniatore attivo soprattutto a Cremona. Secondo G. Mulazzani avrebbe affrescato intorno al 1460 la camera da letto di Roccabianca

per Pier Maria Rossi. Nel 1469 si sarebbe trasferito a Ferrara, dove avrebbe partecipato alla decorazione di Palazzo Schifanoia.

Documenti del 6 giugno 1482 e del 7 dicembre 1483 lo attestano a Cremona come miniatore per due antifonari e un salterio. Avrebbe anche miniato per il

mazzo Colleoni le carte raffiguranti Luna, Sole, Stella, Mondo, Temperanza, Forza. Negli anni 1486-87 si trovava a Cremona per lavori (persi) nella chiesa di S.

Rocco e nello Spedale della Pietà.

Giovanni di Benedetto esprime tutta l’eredità della cultura e della tradizione lombarda, che si

ritrova anche negli affreschi che in quegli anni stavano decorando gli oratori gentilizi lombardi, come ad Albizzate, Solaro e a Lentate sul Seveso. Lavora nella bottega milanese

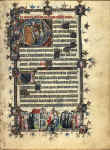

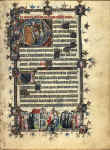

legata alla corte dei Visconti, dove nel 1362 era stato eseguito il Messale Nardini (Milano,

Biblioteca Capitolare, ms II.D.2.32). Si firma “figlio del Maestro Benedetto” che dobbiamo supporre parimenti collaborante con la bottega.

Giovanni prosegue il Libro d’Ore per Bianca di Savoia (Monaco, Staatsbibliothek, clm 23 215), iniziato nel 1372 da Jean d’Arbois (?), ornando margini e iniziali e aggiugendo alle 16 previste altre 21 grandi miniature riquadrate, con foglioline che escono dagli angoli. Questo stile diverrà il suo cliché.

Il lavoro sfuggì di mano al maestro, perché non tutte le miniature aggiunte poterono essere collocate nel testo e il Libro, non ancora concluso alla morte di Galeazzo

II nel 1378, così rimase. E’ comunque il più antico Libro d’Ore lombardo

conservato.

Se Bianca di Savoia, estranea alla cultura lombarda, non si dimostrava entusiasta del lavoro di

Giovanni di Benedetto, ciò non toglie che alla sua bottega si rivolgesse Bernabò Visconti. Nel 1380 Bernabò e la moglie Regina della Scala regalarono alla figlia Agnese che sposava

Francesco Gonzaga il Libro delle Istorie del Mondo (Venezia, Biblioteca Marciana, fr. II) e alla figlia Verde, sposata con

Leopoldo d’Asburgo, inviarono un Tacuinum sanitatis (BNF, lat. Nuov. Acq. 1673), il prototipo di almeno cinque Tacuina realizzati nell’ambito visconteo.

A questo Tacuinum lavorarono molti artisti, fra cui si è voluto riconoscere anche Anovelo da Imbonate, che ricoprirà un

ruolo

importante all’interno della bottega.

Regina volle per sé un Libro d’Ore (Parma, Biblioteca Palatina, ms 56), alla cui

illustrazione partecipò un altro artista milanese anonimo ma di talento, Tomasino da Vimercate detto Maestro

del Libro d’Ore di Modena. Per Bernabò la bottega dovette copiare il Liber iudiciorum et consiliorum di

Alfodhol (BNF, lat. 7323) e il Lacelot du Lac (BNF, fr. 343) che, se nell’intento voleva imitare il Guiron

di Jean d’Arbois (?), rimase un’opera prettamente lombarda, sia per l’impaginazione, sia per i colori vivaci. Il Lancelot compare

nel catalogo della Biblioteca pavese col titolo di Queste du Saint Graal; comprende la Queste (f. 1-60), il Tristan (f. 61-104) e la

Mort du roi Artu (f. 105-112); non vide la fine a causa della morte di Bernabò nel 1385: delle 106 pagine scritte venne illustrato fino al foglio 65, poi rimase solo

tratteggiato.

Giovanni di Benedetto aveva perso con la scomparsa di Bernabò e della sua famiglia una fonte di

guadagno, ma la bottega continuò a lavorare per i ricchi cortigiani del nuovo signore Gian Galeazzo Visconti. Nel 1383 aveva già eseguito

per una coppia rimasta anonima un Libro d’Ore (Modena, Biblioteca Estense, alfa S.2.31, lat. 862), con un’Ufficio della Vergine in rito ambrosiano, copiato dal quotatissimo amanuense

Alberto de’ Porcellis; i committenti avevano apprezzato il Libro d’Ore per Bianca di Savoia e vollero il proprio quasi identico. Giovanni di Benedetto aveva perso con la scomparsa di Bernabò e della sua famiglia una fonte di

guadagno, ma la bottega continuò a lavorare per i ricchi cortigiani del nuovo signore Gian Galeazzo Visconti. Nel 1383 aveva già eseguito

per una coppia rimasta anonima un Libro d’Ore (Modena, Biblioteca Estense, alfa S.2.31, lat. 862), con un’Ufficio della Vergine in rito ambrosiano, copiato dal quotatissimo amanuense

Alberto de’ Porcellis; i committenti avevano apprezzato il Libro d’Ore per Bianca di Savoia e vollero il proprio quasi identico.

Nel 1388 anche il condottiero Bertrando de’ Rossi di Parma, già al servizio di Bernabò e ora di Gian Galeazzo, volle dal maestro Giovanni di

Benedetto un simile Libro d’Ore e Messale (BNF, lat. 757). E’ il più decorato, il più elegante e prezioso di quelli eseguiti fino a quel momento. All’illustrazione

partecipano il Maestro Giovanni, Anovelo da Imbonate, Tomasino da Vimercate e altri.

Lo stesso pool di

artisti partecipò all’illustrazione del De remedijs utriusque fortunae di Francesco Petrarca (Milano, Braidense, AD.XIII.30), 36 fogli di 29,8 x 12 cm, scritti da

due copisti diversi, uno dei quali sembra essere stato fra’ Pietro da Pavia. Sul frontespizio il Petrarca è assiso in cattedra circondato dai vari stati e condizioni della

società umana. Lo stesso pool di

artisti partecipò all’illustrazione del De remedijs utriusque fortunae di Francesco Petrarca (Milano, Braidense, AD.XIII.30), 36 fogli di 29,8 x 12 cm, scritti da

due copisti diversi, uno dei quali sembra essere stato fra’ Pietro da Pavia. Sul frontespizio il Petrarca è assiso in cattedra circondato dai vari stati e condizioni della

società umana.

Verso la fine del secolo il Rossi chiese un altro piccolo Libro d’Ore (BNF, ms

Smith-Lessoueff 22), copiato da un modello inglese che era stato regalato a Galeazzo II dal conte di Hereford Humphrey de Bohun, a Pavia

nel 1366 per le trattative di nozze tra Violante Visconti e Leonello di Clarence. Lo stile ci è noto grazie a un Libro d’Ore di

Maria di Bohun, figlia di sir Humphrey e regina d’Inghilterra, che si può agevolmente confrontare con il codice del Rossi: le foglie di vite sono disegnate in modo nervoso

intorno ai bordi, con pampini che si avvitano. Verso la fine del secolo il Rossi chiese un altro piccolo Libro d’Ore (BNF, ms

Smith-Lessoueff 22), copiato da un modello inglese che era stato regalato a Galeazzo II dal conte di Hereford Humphrey de Bohun, a Pavia

nel 1366 per le trattative di nozze tra Violante Visconti e Leonello di Clarence. Lo stile ci è noto grazie a un Libro d’Ore di

Maria di Bohun, figlia di sir Humphrey e regina d’Inghilterra, che si può agevolmente confrontare con il codice del Rossi: le foglie di vite sono disegnate in modo nervoso

intorno ai bordi, con pampini che si avvitano.

Attribuito anche a questa bottega è un Calendario astrologico, datato 1386, conservato oggi alla Pierpont Mogan Library di New York (M 355).

Nel 1389 fa la sua comparsa

negli atti della Fabbrica del Duomo un artista che darà la sua impronta su tutta la produzione di miniature successiva in Lombardia: Giovannino de

Grassi. Cosa abbia fatto fino a questo momento, dove si sia formato e dove abbia lavorato è un mistero che a tutt’oggi non è stato risolto. E’ comunque probabile una

sua formazione a Pavia con Jean d’Arbois. La sua data di nascita è stata collocata intorno al 1355 (è figlio di Guglielmo de

Grassi) e all’arrivo del maestro francese

presso i Visconti Giovannino era poco più che quattordicenne.

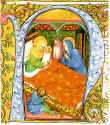

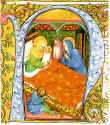

Nel 1378-79 iniziò un

Uffiziolo(cm 24 x 17) per il vedovo Gian Galeazzo Visconti, che avrebbe dovuto sposare Maria di Sicilia. Ne resta il

frontespizio con lo Sposalizio della Vergine, riutilizzato poi all’interno del libro (f. 90r), perché il matrimonio sfumò e il Libro d’Ore attese fino

al 1388 per un’altra occasione importante: il 7 settembre nacque l’agognato erede maschio Giovanni

Maria e Giovannino riprese il progetto, forse sotto la supervisione di Jean d’Arbois. Copista fu frate Amadeo di S.

Pietro in Ciel d’Oro e il libro che ne sortì è uno dei più belli prodotti in questi anni per i Visconti (Firenze, Biblioteca Nazionale, B.R. 397), anche se dei 151

fogli disegnati, solo 38 vennero miniati, forse a causa degli imprevisti impegni di Giovannino con la Fabbrica del Duomo. Le illustrazioni hanno un forte naturalismo, con gli animali che fanno

capolino da finti tagli nella pergamena, allusivi di una tridimensionalità altrimenti invisibile. Ma anche un’altra invisibilità viene segnalata: per indicare persone ed

eventi contemporanei ma non fisicamente percettibili, Giovannino usa l’artificio di colori acquarellati ed eterei. Il suo stile è geniale. Giovannino si occupa anche degli

affreschi nella Rocchetta di Campomorto presso Siziado, di proprietà di Maffiolo Mantegazza, la cui figlia Agnese era l’amante di Gian Galeazzo. Incarico delicato, perché nel

1389 era nato il figlio illegittimo Gabriele. Nel 1378-79 iniziò un

Uffiziolo(cm 24 x 17) per il vedovo Gian Galeazzo Visconti, che avrebbe dovuto sposare Maria di Sicilia. Ne resta il

frontespizio con lo Sposalizio della Vergine, riutilizzato poi all’interno del libro (f. 90r), perché il matrimonio sfumò e il Libro d’Ore attese fino

al 1388 per un’altra occasione importante: il 7 settembre nacque l’agognato erede maschio Giovanni

Maria e Giovannino riprese il progetto, forse sotto la supervisione di Jean d’Arbois. Copista fu frate Amadeo di S.

Pietro in Ciel d’Oro e il libro che ne sortì è uno dei più belli prodotti in questi anni per i Visconti (Firenze, Biblioteca Nazionale, B.R. 397), anche se dei 151

fogli disegnati, solo 38 vennero miniati, forse a causa degli imprevisti impegni di Giovannino con la Fabbrica del Duomo. Le illustrazioni hanno un forte naturalismo, con gli animali che fanno

capolino da finti tagli nella pergamena, allusivi di una tridimensionalità altrimenti invisibile. Ma anche un’altra invisibilità viene segnalata: per indicare persone ed

eventi contemporanei ma non fisicamente percettibili, Giovannino usa l’artificio di colori acquarellati ed eterei. Il suo stile è geniale. Giovannino si occupa anche degli

affreschi nella Rocchetta di Campomorto presso Siziado, di proprietà di Maffiolo Mantegazza, la cui figlia Agnese era l’amante di Gian Galeazzo. Incarico delicato, perché nel

1389 era nato il figlio illegittimo Gabriele.

La prima menzione di Giovannino de Grassi in atti pubblici milanesi è del 5 maggio 1389, quando la Fabbrica del Duomo gli rimborsa dei soldi da lui spesi per l’acquisto di un pennello, usato per la pittura su lino con oro e argento di un S. Gallo da mettere sopra l’altare maggiore (Gian Galeazzo Visconti era nato il 16 ottobre, giorno di S. Gallo). Giovannino è allora sulla trentina, è sposato a Giovannina da Conigo, ha un figlio nato intorno al 1379, Salomone,

e un fratello, Porrino.

Nel 1390 Giovannino

partecipa al concorso per i pilastri del Duomo e presenta dei disegni, ma non vince e deve limitarsi a dipingere alcuni stendardi: papa Bonifacio IX, due piccole Maestà per le

bussole della raccolta dell’elemosina; aggiunge al S. Gallo le insegne comunali e di Gian Galeazzo, da portare in giro per Milano in occasione del giubileo, accordato dal papa

nel 1391 per raccogliere soldi per la Fabbrica. Sempre nel 1391 viene pagato per il colore e la doratura di

una scultura, forse la Samaritana al pozzo della sacrestia meridionale, che pare scolpisse lui stesso, come pure fece per alcune figurine destinate ai peducci del

basamento absidale. Insomma, le attività di Giovannino per la Fabbrica seguono puntualmente il mansionario della categoria. Poi il colpo di scena: l’ingegnere generale della

Fabbrica, Nicolas de Bonaventure, viene licenziato in seguito alle accuse di incompetenza sollevate da Matteo da Campione; a

sostituirlo vengono nominati provvisoriamente Giovannino de Grassi e Giacomo da Campione, ingegnere e scultore.

Giovannino abita nella parrocchia di S. Tommaso a Porta Comasina,

dove apre la bottega che si avvale anche di un garzone messogli a disposizione dalla Fabbrica. Per il suo incarico riceve l’ingente somma di 12 fiorini d’oro al mese, ma deve

“timbrare il cartellino” e non sono ammesse assenze, pena il decurtamento dello stipendio. Lo stanzone in cui lavora è studiato apposta da Simone da Orsenigo perché

nessuno possa spiare quello che disegna Giovannino.

Nel 1392

gli vengono dati dei foglioni per disegnare dei “medros pro fenestris”; nel giugno dello stesso anno consegna il modello ligneo del Duomo e il modello per il

primo capitello dei pilastri a fasci, un elemento estraneo a una cattedrale nordica, ma che aggiungeva un plusvalore – diciamo oggi – alla fabbrica. Piace moltissimo l’idea,

anche se i lavori per i capitelli devono rallentare per mancanza di soldi e quando verranno ripresi sarà nella forma voluta da Giacomo da Campione. Nel 1393 Giovannino è incaricato da Gian Galeazzo di disegnare il monumento funebre del padre Galeazzo II,

da collocare alla base del finestrone centrale dell’abside, ormai terminato.

Intanto che è a Pavia – e la Fabbrica gli trattiene i soldi per l’assenza – continua il

Libro d’Ore di Gian Galeazzo e inizia il Salterio per Caterina Visconti, destinato a venir continuato dal 1399

da Salomone de Grassi e quindi da Belbello da Pavia come Offiziolo per Filippo

Maria Visconti (Firenze, Biblioteca Nazionale, Fondo Landau Finally 22). I lavori della Fabbrica impedivano fatalmente a Giovannino di procedere speditamente coi

lavori e il manoscritto si fermò al f. 55v. Una serie di pagamenti del

1393 ci illumina circa lo stato dei lavori in Duomo: l’abside esterna si stava riempiendo di statue, che Giovannino ricopriva d’oro e

colori. Che peccato si sia persa tutta questa brillantezza! Intanto che è a Pavia – e la Fabbrica gli trattiene i soldi per l’assenza – continua il

Libro d’Ore di Gian Galeazzo e inizia il Salterio per Caterina Visconti, destinato a venir continuato dal 1399

da Salomone de Grassi e quindi da Belbello da Pavia come Offiziolo per Filippo

Maria Visconti (Firenze, Biblioteca Nazionale, Fondo Landau Finally 22). I lavori della Fabbrica impedivano fatalmente a Giovannino di procedere speditamente coi

lavori e il manoscritto si fermò al f. 55v. Una serie di pagamenti del

1393 ci illumina circa lo stato dei lavori in Duomo: l’abside esterna si stava riempiendo di statue, che Giovannino ricopriva d’oro e

colori. Che peccato si sia persa tutta questa brillantezza!

I suoi disegni, che per Giovannino erano solo bozzetti di lavoro, ebbero un impatto dirompente non

solo nelle arti plastiche, ma soprattutto fra gli illustratori, forse per la tecnica dal vero da lui usata. Il Taccuino dei disegni della Biblioteca Civica di

Bergamo (cod. Delta VII 14) ne è un esempio: gli animali sono stati spiati e “fotografati” dal vero, nel parco ducale di Pavia, con molta pazienza e cura; le persone si

muovono in varie pose e ruotano come in un cartoon. Quella che doveva essere solo strumentale, divenne un’attività importante per Giovannino, che riprese la sua arte miniatoria appoggiato alla bottega di Tomasino da Vimercate, nella quale non occupava certo un ruolo

subordinato. Un atto notarile del 17 agosto 1394 farebbe supporre che Giovannino decidesse di gestire in proprio una bottega

di miniature: assume per due anni Giovannino de Parloteriis come garzone da istruire all’arte della pittura. Suo figlio Salomone, ormai quindicenne, era il

secondo allievo. I disegni di Giovannino vennero usati da altri miniatori, ad esempio ci basti citare l’artista che intorno al 1438-40 eseguì la pagina di Dicembre

nelle Très Riches Heures del duca Jean de Berry con la scena dei cani che azzannano un cinghiale a terra, identica a quella di

Giovannino.

Nel 1395 Giovannino,

nonostante la ancora giovane età, ebbe diversi problemi di salute, soprattutto a causa della gotta, e dovette far pressione affinché la Fabbrica assumesse suo fratello

Porrino come aiuto per le decorazioni dei portali delle sacrestie. Giovannino procedeva intanto coi disegni per gli antelli delle finestre: gli venivano rimborsate le spese

per l’acquisto di vetro ed altri materiali che gli servivano per il modellino delle finestre delle sacrestie; il 19

ottobre 1396 procedette in via sperimentale a montare un antello nella sacrestia aquilonare, con semplici vetri colorati, importati dalla Germania. Disegnò nel giugno

1396 un paliotto d’oro nel quale incastonare i gioielli che Caterina Visconti aveva donato alla Fabbrica e una tavola per l’altare

maggiore; dipinse a grisaille un mappamondo per la sacrestia e fece miniare una Grammatica (persa) per Giovanni Maria Visconti,

che aveva allora otto anni.

Il 2 febbraio 1396 la sua

bottega aveva ricevuto la commessa dalla Fabbrica del Duomo per l’illustrazione del Breviario ambrosiano detto Beroldo (Biblioteca Trivulziana, cod.

2262 A-I), copiato da Andriolo de Medici di Novate. Andriolo lo ricopia dall’esemplare della sacrestia capitolare del Duomo (ms. II.D.2.28), che conteneva il

manuale liturgico ambrosiano raccolto da Beroldo alla prima metà del XII secolo e integrato nel 1269 dal prete Giovanni Boffa. Si tratta dell’unica committenza documentata

relativa a miniature e che fa riferimento espressamente alla sua bottega, ma il Maestro riuscirà solo a impostare il lavoro, che verrà eseguito per lo più dal giovane figlio. I Grassi miniarono 359 fogli di pergamena con 4334 lettere piccole, 1550 lettere più grandi e lettere istoriate Dall’agosto 1396 Giovannino è coinvolto nell’impresa

della Certosa e partecipa alla posa della prima pietra il 23 agosto. Poi si defila dal cantiere pavese e continua a fronteggiare i gravosi impegni del Duomo.

Giovannino morì il 6 luglio 1398

intorno ai 50 anni; il figlio Salomone il 21 settembre fu nominato disegnatore e pittore della Fabbrica del Duomo, con

un terzo dello stipendio paterno e il permesso di assentarsi una settimana al mese per lavorare al Salterio di Caterina Visconti e

ad altri codici sempre la duchessa.

Nel settembre 1399 il

milanese Giovanni Alcherio, studioso di tecniche artistiche e pittore residente a Parigi, faceva assumere dalla Fabbrica degli esperti: Jacques

Coene e Jean Campin (ovvero Jan van Eyck), pittori e miniatori che lavoravano per Jean de Berry. Coene era famoso per la nuova tecnica di pittura a olio invece

che a tempera, ma durò pochissimo in ambiente milanese. Fece da capo i disegni del Duomo e poi sembra che collaborasse a un Libro d’Ore (Torino, cod. 77) che ha avuto una storia

travagliata.

Nel 1399 Salomone dipingeva

un gonfalone da mandare a Verona, colorava una statua della Maddalena, dipingeva una bandiera da collocare in cima al campanile. Salomone stava anche lavorando alla Bibbia

per la nuova Certosa di Pavia, ma il suo intervento finirà alle prime pagine del secondo volume, lasciandone la prosecuzione a Tomasino da Vimercate.

La carriera di questo promettente artista si concluse infatti alla fine del 1400 con una morte improvvisa.

Aveva circa 22 anni.

Link nel WEB:

http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizie/testi/TACCUINO.HTM

http://gallery.euroweb.hu/bio/g/grassi/biograph.html

Nel 1368 Pasquino Capelli, segretario e cancelliere di Galeazzo II Visconti, è a Parigi in missione diplomatica, ma ha anche l’incarico di trovare

codici per la costituenda biblioteca pavese e per il diletto di Bianca di Savoia e della nuora Isabella di

Valois. Pasquino riporta libri e forse anche un miniatore, Jean d’Arbois, pittore di corte. Arbois, il suo paese natìo, è in Borgogna, ma la formazione di Jean si

era senz’altro svolta fra Avignone, in contatto con l’ambiente internazionale della corte papale, e Parigi. Lo stile artistico che andava di moda a Parigi era quello

preferito da re Giovanni II e dal figlio Carlo V, la grisaille, un bellissimo monocromo al quale si aggiungevano eventualmente leggere note di verde o blu.

Jean d’Arbois si fermerà fino al 1372 alla corte di Galeazzo II e Bernabò Visconti e la sua presenza sarà fatale per la formazione di Michelino da Besozzo

e di Giovannino de’ Grassi, due fra i maggiori miniatori lombardi. Cosa fece Jean d’Arbois dal 1368 al 1372? Domanda senza risposta, a

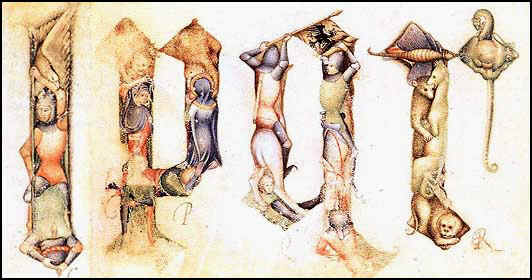

meno che non azzardiamo identificarlo con il misterioso Maestro del Guiron. In questi anni veniva infatti copiato il testo di Rustichello

da Pisa che fa parte del ciclo arturiano, Guiron le Courtois (BNF, fr. Nuov. Acq. 5243); i centodieci disegni a grisaille erano inseriti con grande intelligenza nel testo a commento

della storia scritta in francese, con uno stile così estraneo alla cultura lombarda che solo le armi di Bernabò Visconti e i capolettera in filigrana

hanno potuto recentemente riportare il libro nel novero dei codici lombardi. Re Artù vi compare con un giustacuore bipartito giallo e malvaceo: questo tessuto diverrà un

cliché della bottega di miniatori viscontei e lo si ritroverà in diversi altri manoscritti. Il codice non entrò a far parte della biblioteca viscontea, ma sappiamo che restò

a Milano, forse nella stessa bottega che lo stava miniando e che si servì delle illustrazioni come ispirazione per il Lancelot du Lac.

Se il Maestro del Guiron è Jean

d’Arbois, allora sappiamo che il maestro francese partecipò alla decorazione del Castello di Pavia, dove restano Due

dame in una finestra e il Cristo benedicente sull’intradosso interno del portale della cappella, attribuiti appunto a questo anonimo maestro.

La mano del Maestro del Guiron è stata rintracciata fra i miniatori dell’Iliade

per Francesco Petrarca (BNF, ms lat. 7880/1), manoscritto copiato a Pavia da fra’ Amadeo, ma miniato a Milano nel 1369 (nella bottega del maestro che nel 1362

aveva miniato il Messale Nardini - Milano, Biblioteca Capitolare, ms II.D.2.32). Petrarca aveva commissionato alla stessa

bottega nel 1368 un codice (Berlino, Staatsbibliothek, ms. Hamilton 493), nel quale la decorazione a

filigrana delle iniziali minori è simile a quella dell’Iliade. Quindi il Maestro del Guiron (Jean d’Arbois?) si appoggia o partecipa alle attività di una

bottega milanese già abbastanza affermata da venir prescelta da Petrarca per i suoi codici.

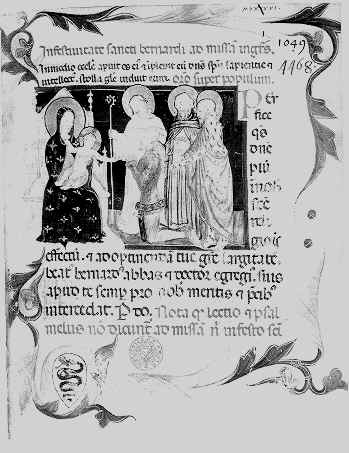

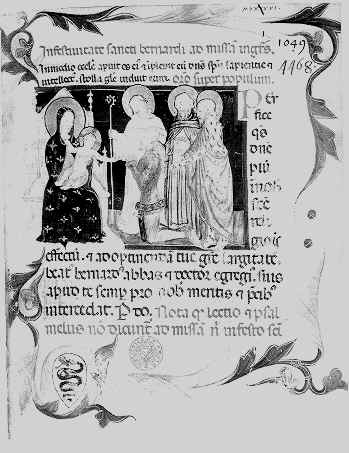

Il Maestro interviene nell’illustrazione della Missa in festivitatae Sancti Bernardi (BNF, ms. lat. 1142), lasciandoci il ritratto di un giovane Gian Galeazzo Visconti dai lunghi capelli biondi inanellati ai piedi della Vergine; e imposta il Libro d’Ore per Bianca di Savoia e Galeazzo II, prevedendo sedici

miniature a piena pagina; il libro verrà continuato e ampliato dopo il 1372 da Giovanni

di Benedetto da Como. Il Maestro interviene nell’illustrazione della Missa in festivitatae Sancti Bernardi (BNF, ms. lat. 1142), lasciandoci il ritratto di un giovane Gian Galeazzo Visconti dai lunghi capelli biondi inanellati ai piedi della Vergine; e imposta il Libro d’Ore per Bianca di Savoia e Galeazzo II, prevedendo sedici

miniature a piena pagina; il libro verrà continuato e ampliato dopo il 1372 da Giovanni

di Benedetto da Como.

L’uscita di scena del Maestro del Guiron coincide con l’allontanamento di Jean d’Arbois,

che lascia la Lombardia agli inizi del 1373, forse perché Galeazzo II era entrato in guerra contro il cognato Amedeo VI di Savoia, in favore

del quale l’imperatore Carlo IV gli aveva tolto il vicariato per l’Italia. Amedeo era cognato di Carlo V di

Valois che, dopo la morte di sua sorella Isabella a Pavia l’anno prima (1372), non aveva più legami coi Visconti.

Fino al 1375 Jean d’Arbois lavora per Filippo l’Ardito, duca di Borgogna. Quando nel 1369 Filippo aveva sposato la figlia del conte

di Fiandra, non immaginava forse di assorbire una quantità incredibile di splendidi artisti fiamminghi esperti in tutte le espressioni delle arti, dalla miniatura alla

tessitura, dalla scultura all’architettura. E’ in questo rinnovato ambiente artistico che Jean d’Arbois si trovò ad operare, nella sua natìa Borgogna. Qualche nome? Jean Malouel, zio dei fratelli Limbourg, i van Eyck o Campin, Melchior Broederlam. Dal 1375 al 1385 Jean lavorò per Filippo a Parigi, entrando in

contatto con Jean Bandol (Hennequin de Bruges), capo dell’atelier di corte e valletto di camera del re Carlo V, nonché autore dei cartoni per gli splendidi arazzi di

Angers. E’ qui che compare il motivo delle nuvolette a ondine che passerà nelle miniature italiane. Anche Bandol dipingeva ovviamente a grisaille, lo stile caro a Carlo

V. Jean d’Arbois fu coinvolto nella progettazione della Certosa di Champmol, fondata nel 1383 dal duca Filippo ed affidata a Jean d’Orléans

(sarà il modello per la Certosa di Gian Galeazzo Visconti). E’ documentata la sua presenza a Bruges e al castello d’Hesdin nell’Artois, dove forma allo stile parigino il

pittore Melchior Broederlam di Ypres.

Dopo la morte di Bernabò alla fine del 1385, il maestro ritorna presso i Visconti a Pavia, dove Gian Galeazzo per il Castello vuole pittori che sappiamo disegnare bene figure e animali. Dalla

descrizione di Stefano Breventano conosciamo la decorazione persa: nei soffitti dei saloni, le cui pareti erano istoriate, si vedevano su fondo azzurro animali dorati. Il salone

sul parco esibiva scene di caccia, pesca, tornei e altri passatempi del momento.

Sappiamo che Jean d’Arbois era impegnato in non meglio qualificati lavori in S. Pietro in Ciel d’Oro,

mentre nel 1388 suoi allievi, tra cui il giovane figlio Stefano (nato nel 1375, noto poi come Stefano da Verona), e Michelino de’ Molinari da Besozzo stavano affrescando nel secondo chiostro le Storie di S. Agostino (perse). Potrebbe

essere sua l’illustrazione del De civitate Dei di Sant’Agostino in due parti (BNF, fr. 170 e 171), con i soliti animaletti e grottesche; nella seconda parte al f. 22

presenta un personaggio ai piedi di un Crocefisso identificato con Gian Galeazzo, che nella miniatura a fianco viene incoronato. Gli si può anche attribuire il Factorum et

dictorum memorabilium libri IX di Valerio Massimo (BNF, lat. 5840) e una copia dei Viaggi di sir Mandeville (Milano, Trivulziana, ms 816), datato 1396 ed esemplato su quello che Valentina Visconti aveva portato a Parigi con la sua dote.

Il maestro francese si spense a Pavia nel 1399, ricco di fama e senza un’opera firmata per noi.

Dopo più di un decennio di disordini e di instabilità politica, durata dal 1404 al 1420 circa, la

continuazione della bottega di miniature a Milano viene assunta da due bravissimi maestri: Luchino Belbello da Pavia e un maestro anonimo noto

come Maestro del Vitae Imperatorum, entrambi cresciuti nell’ambiente che aveva formato anche Michelino da Besozzo.

Filippo Maria Visconti commissionò alla bottega intorno al 1425 la conclusione del Salterio iniziato per sua madre Caterina e rimasto incompiuto nel 1404 -

ne uscirà lo splendido Offiziolo (Firenze, Biblioteca Nazionale, Laundau Finally 22) -, e il De Oratore di Cicerone (Vaticano, ms. Ottoboniano lat. 2057). Filippo Maria Visconti commissionò alla bottega intorno al 1425 la conclusione del Salterio iniziato per sua madre Caterina e rimasto incompiuto nel 1404 -

ne uscirà lo splendido Offiziolo (Firenze, Biblioteca Nazionale, Laundau Finally 22) -, e il De Oratore di Cicerone (Vaticano, ms. Ottoboniano lat. 2057).

L’anno successivo (1426)

Filippo Maria ordinò l’inventario dei codici posseduti dalla sua biblioteca pavese. Fu questo il momento del potenziamento delle botteghe di copisti e miniatori, perché il

Visconti voleva completare la sua dotazione con i testi fondamentali che mancavano.

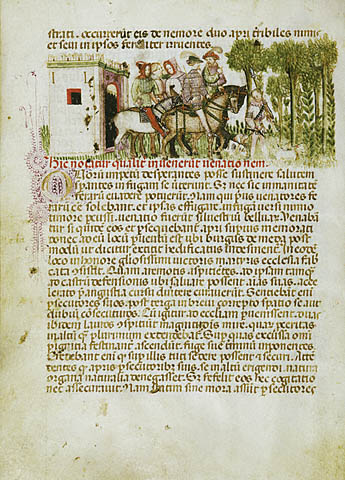

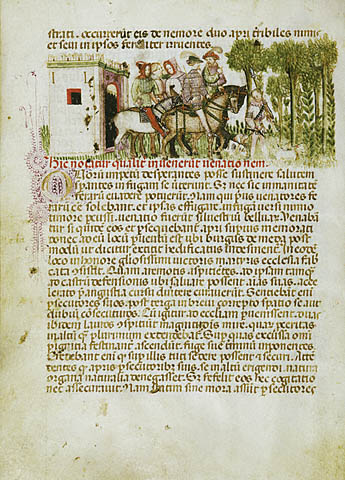

Nel 1431 Belbello dava inizio agli Acta Sanctorum (Milano, Braidense, AE XIV 19,20), due volumi commissionati per la Certosa di Pavia e copiati dal milanese Giovanni de’ Porcelli, alla cui illustrazione partecipava tutta la bottega. Nello stesso

anno il Maestro del Vitae Imperatorum finiva di illustrare l’opera dalla quale ha avuto il nome dagli studiosi, Le Vite degli Imperatori di Svetonio (BNF, ms. it. 131), opera che suscita parecchia ammirazione ancora oggi. L’anno successivo (1432) il duca commissionava alla bottega il Breviario (Chambéry, Biblioteca Civica, ms 4) per

la moglie Maria di Savoia, lavoro che li impegnò per due anni. Sul

frontespizio del Breviario, di mano del Maestro del Vitae Imperatorum, Maria di Savoia è presentata alla Vergine in trono da una schiera di santi. Nel 1431 Filippo Maria aveva

ricevuto in dono dalla Repubblica di Lucca il Decretum di Graziano e le Decadi di Tito Livio. Quest’ultimo codice gli piacque e ne commissionò nel 1432 la

copia al Maestro del Vitae Imperatorum (BNF, ms. it. 118). Nel 1431 Belbello dava inizio agli Acta Sanctorum (Milano, Braidense, AE XIV 19,20), due volumi commissionati per la Certosa di Pavia e copiati dal milanese Giovanni de’ Porcelli, alla cui illustrazione partecipava tutta la bottega. Nello stesso

anno il Maestro del Vitae Imperatorum finiva di illustrare l’opera dalla quale ha avuto il nome dagli studiosi, Le Vite degli Imperatori di Svetonio (BNF, ms. it. 131), opera che suscita parecchia ammirazione ancora oggi. L’anno successivo (1432) il duca commissionava alla bottega il Breviario (Chambéry, Biblioteca Civica, ms 4) per

la moglie Maria di Savoia, lavoro che li impegnò per due anni. Sul

frontespizio del Breviario, di mano del Maestro del Vitae Imperatorum, Maria di Savoia è presentata alla Vergine in trono da una schiera di santi. Nel 1431 Filippo Maria aveva

ricevuto in dono dalla Repubblica di Lucca il Decretum di Graziano e le Decadi di Tito Livio. Quest’ultimo codice gli piacque e ne commissionò nel 1432 la

copia al Maestro del Vitae Imperatorum (BNF, ms. it. 118).

A questo punto ci fu una separazione: Belbello si trasferì a Ferrara e la bottega rimase all’anonimo Maestro del Vitae

Imperatorum, che la condusse in maniera efficiente ed ineccepibile.

Nel 1438 eseguì le Storie di Alessandro Magno e di Giulio Cesare di Quinto Curzio

Rufo (Biblioteca Reale di Torino, varia 131; la copertina è a Budapest, Libreria Nazionale), tradotto da Pier Candido Decembrio, su commissione di Giovanni Matteo Bottigella di

Pavia e un Pontificale (Cambridge). Nel 1438 eseguì le Storie di Alessandro Magno e di Giulio Cesare di Quinto Curzio

Rufo (Biblioteca Reale di Torino, varia 131; la copertina è a Budapest, Libreria Nazionale), tradotto da Pier Candido Decembrio, su commissione di Giovanni Matteo Bottigella di

Pavia e un Pontificale (Cambridge).

Dal 1440 si iniziò a illustrare dall’Inferno quell’opera immane che era la Divina

Commedia su commissione di Filippo Maria Visconti. Questo codice ha subìto una vera odissea. Sottratto dai Francesi al momento

della spoliazione della Biblioteca del Castello di Pavia, divenne proprietà dei Cardillac. Nel 1838 uno studioso, che doveva curarne la pubblicazione, sottrasse un certo numero

di fogli da vendere sul mercato antiquario. Alcuni pervennero a Imola (Biblioteca comunale, ms 32), altri furono comprati da John Pope-Hennessy, che li mise nella sua collezione

fiorentina. Il codice originario, seppur mutilo, venne comprato nel 1887 dalla Biblioteca Nazionale di Parigi (ms it. 2017).

Ancora

per il duca milanese miniò in questi anni Laura che incorona Petrarca (Vaticano, ms. Barberini lat. 3943).

Il 30 gennaio 1441 esce la “Constitutio” che porta sul frontespizio il cardinale

Pizolpasso, protetto da S. Ambrogio, che offre alla Vergine l’Officium Beatae Virginis in occasione della riforma dell’officiatura ambrosiana (Biblioteca

Ambrosiana H 266 inf). Lo stile è quello della bottega, che reca sempre l’impronta indelebile di Michelino da Besozzo, ma l’autore è

anonimo. Francesco Pizolpasso era arcivescovo di Milano, eletto nel 1435, ma rimasto al concilio di Basilea fino al 1439. Anche dopo il suo ritorno, non poté prendere

possesso della sua sede fino al 1441, per cui questa Constitutio si può considerare il primo documento da Milano. Quando morì nel febbraio 1449, il Pizolpasso lasciò

erede della sua biblioteca il Capitolo della Cattedrale.

Nel 1441 si ricopiarono le Epistole di Seneca, incluse le lettere apocrife a S. Paolo per Dionigi di Garbagnate: qui il lavoro si limitò ad alcune splendide iniziali, che riprendevano lo

stile dei manoscritti del X-XI secolo. Intorno al 1445 il Maestro supervisionò l’esecuzione del Messale

romano (New York, Pierpont Morgan Library, ms. 937) e di un Messale ambrosiano (Milano, Braidense, ms AG XII 3), appartenuto alla chiesa di S. Stefano in Brolo. Nel 1441 si ricopiarono le Epistole di Seneca, incluse le lettere apocrife a S. Paolo per Dionigi di Garbagnate: qui il lavoro si limitò ad alcune splendide iniziali, che riprendevano lo

stile dei manoscritti del X-XI secolo. Intorno al 1445 il Maestro supervisionò l’esecuzione del Messale

romano (New York, Pierpont Morgan Library, ms. 937) e di un Messale ambrosiano (Milano, Braidense, ms AG XII 3), appartenuto alla chiesa di S. Stefano in Brolo.

Nel 1447 un best seller vede

l’illustrazione di questa bottega: il Dittamondo di Fazio degli Uberti (BNF, ms. it. 81), commissionato da Cristoforo da

Cassano, il proprietario dell’albergo Del Pozzo a Porta Ticinese. Lo stesso Cristoforo volle un Liber meditationibus (Milano, Trivulziana, 543).

Sull’Officium Beatae Virginis Mariae (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. lat. 1148) del 1448 abbiamo almeno il nome del copista: Antonius de Raude Mediolanensis. E’ un piccolo codice, commissionato da un’appartenente

all’ordine delle Clarisse, perché vi compaiono S. Francesco, S. Chiara e Bernardino da Siena, morto quattro anni prima. Anche sui due volumi della Storia di Tito

Livio (Glasgow, Biblioteca Universitaria, Hunter 370), miniati intorno al 1450, abbiamo il nome del copista, Lorenzo Dolabella. E’ una ripresa del Tito Livio già miniato dal Maestro del Vitae Imperatorum nel 1432. Il nome di Dolabella compare anche nello splendido manoscritto di Plutarco (British Library).

Alla metà del XV secolo risale la miniatura del Vitae diversorum principum (Vaticano, lat. 1903); la biblioteca di Torino conserva di questa bottega

un manoscritto della Guerra giudaica di Giuseppe Flavio (ms D.II.8) e l’Ambrosiana due codici: un Messale (ms. A.257 inf), donato nel 1459 da Bianca

Maria Visconti al Duomo di Milano e l’Ethica Nicomachea di Aristotele (Ambrosiana, C 21 inf), tradotta in volgare , miniata intorno al 1460 per Francesco Sforza. Entrambi i codici pervennero all’Ambrosiana dalla fondazione.

La bottega continuò anche dopo la morte del Maestro, producendo un Breviario (BNF, ms. lat. 760) e un Messale per S. Maria delle Grazie (Ferrara, Biblioteca Universitaria, ms II 190). Continuava a lavorare per la famiglia sforzesca nel 1463, quando illustrò il Guglielmi de Arte Tripudii (BNF, ms. it. 973), un

libretto di 53 fogli di Guglielmo Ebreo di Pesaro, dedicato a Galeazzo Maria Sforza e l’Oratio Ludovici Mariae

(BNF, ms. lat. 7855).

Link nel WEB:

http://www.nb.no/baser/schoyen/4/4.3/435.html

http://vrcoll.fa.pitt.edu/STONES-WWW/MASHomepage/italian.html

Negli anni Quaranta del

Quattrocento collabora con la bottega del Maestro del Vitae Imperatorum un altro non meno anonimo e bravo miniatore, detto Maestro del

Breviario Francescano, perché nel 1446 curò due volumi del Breviario ad consuetudinem Romanae

curiae (Biblioteca Universitaria di Bologna, ms 337), pervenuti a papa Benedetto XIV (il cardinale Lambertini), che ne fece dono all’Università della sua amata Bologna. L’anno

è scritto sul tomo II, c. 268, che nel verso della pagina ricomincia con l’anno 1466. Suo è anche il Breviario

romano (Biblioteca Palatina di Parma, ms. pal. 6).

Questo Maestro aveva collaborato dall’inizio con la bottega, prima della partenza di Luchino

Belbello per Ferrara e dimostra di assimilare in modo manieristico i motivi di maggior successo della bottega, come le iniziali sempre più stravaganti e costruite. E’ possibile che anche questo Maestro avesse lasciato nel 1446 Milano a causa del nuovo governo instaurato dalla Repubblica Ambrosiana. Dovette trasferirsi a Bologna, dove entrò poi al servizio del cardinale Bessarione,

legato pontificio nel 1450-55, per il quale realizzò – ovviamente con l’aiuto di una bottega – una

ventina di libri corali (graduali, salteri, antifonari).

Gli sono stati attribuiti dei codici, come il Graduale alla Cornell University Library (Ithaca, New York, ms B 50++), il Salterio Vaticano (Biblioteca

Apostolica Vaticana, ms Vat. Barb. Lat. 585) e il Corale 3 (Biblioteca Malatestiana di Cesena).

Link nel WEB:

http://www.librit.unibo.it/servlet/UniboOggetti/page/oggetti/

lista/lista.html?epoca=15.%20sec.

Pittore non altrimenti noto, dipinge le Gesta di Ottone Visconti e lo Zodiaco nella Sala di Giustizia della Rocca di Angera negli

anni tra il 1314 e il 1316. Alla sua bottega sono stati attribuiti anche gli affreschi della chiesa di S. Remigio a Pallanza e di S. Lorenzo a Borgomanero, mentre di sua mano

sembrerebbe la Madonna con Bambino in S. Eustorgio, la Deposizione e un’altra Madonna con Bambino in S. Lorenzo a Milano.

Michelino de’ Molinari da Besozzo, nonostante l’origine sepriese della famiglia, era cittadino pavese. Si era formato con Jean d’Arbois

e fra’ Pietro in S. Pietro in Ciel d’Oro… e dovette dare molta soddisfazione ai maestri! Dopo le Storie di S. Agostino che nel 1388 dipinse nel chiostro del convento, fra’ Pietro gli affidò parte delle miniature del De consolatione

philosophiae di Severino Boezio (Cesena, Biblioteca Malatestiana, ms D.XIV.2), il filosofo sepolto proprio in S. Pietro. Nel frontespizio, in una iniziale, le Muse

circondano Boezio a letto. Gli ornati sono simili a quelli di fra’ Pietro, ma la composizione sembra preludere la miniatura dell’Elogio

funebre per Gian Galeazzo Visconti.

Nel 1390 ricevette il prestigioso incarico da Gian Galeazzo Visconti di affrescare insieme al

pavese Antonino de’ Ferrari di Pavia un salone del Castello di Pavia con le Storie di Griselda, il Gioco della pallacorda e una Mappa astronomica

sul soffitto, che servirà da modello a Pier Maria Rossi per decorare Roccabianca.

Quasi sicuramente le Storie di Griselda erano a monocromo, in grisaille e terraverde come nella miniatura del magnifico Guiron le Courtois e come sarà poi

nella copia delle Storie che verrà fatta a Roccabianca. Questa prima fase della formazione di Michelino, a detta dei contemporanei bravissimo sin da giovane, dove molto al gusto

allora in voga alla corte di Carlo V di Valois e importata da noi da Jean d’Arbois.

Sembra che Michelino dipingesse nel 1394 un’ancona (scomparsa) per la cappella di S. Nicolò da Tolentino nella chiesa di S. Mustiola a Pavia, su committenza di Filippo Orsi, che

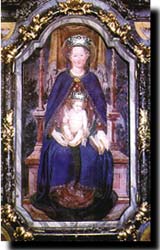

affrescasse per la chiesa del Carmine una Madonna con Bambino e Santi Alberto e Cristoforo e per la chiesa di S. Maria del Popolo un soggetto che includeva Le Arti

Liberali (frammento conservato al Museo Civico di Pavia). Resta la tavola con lo Sposalizio mistico di S. Caterina alla Pinacoteca Nazionale di Siena e, molto

ridipinta, la tavola processionale della Madonna dell’Idea al Museo del Duomo di Milano. Sembra che Michelino dipingesse nel 1394 un’ancona (scomparsa) per la cappella di S. Nicolò da Tolentino nella chiesa di S. Mustiola a Pavia, su committenza di Filippo Orsi, che

affrescasse per la chiesa del Carmine una Madonna con Bambino e Santi Alberto e Cristoforo e per la chiesa di S. Maria del Popolo un soggetto che includeva Le Arti

Liberali (frammento conservato al Museo Civico di Pavia). Resta la tavola con lo Sposalizio mistico di S. Caterina alla Pinacoteca Nazionale di Siena e, molto

ridipinta, la tavola processionale della Madonna dell’Idea al Museo del Duomo di Milano.

Michelino collaborava anche con la bottega diretta da Tomasino da

Vimercate, che molto probabilmente curava i disegni per le vetrate del Duomo e della nascente Certosa di Pavia. La Natività che Michelino disegna a grisaille

(Ambrosiana) potrebbe essere stata un progetto per una vetrata, ma anche per altre destinazioni. Michelino collaborava anche con la bottega diretta da Tomasino da

Vimercate, che molto probabilmente curava i disegni per le vetrate del Duomo e della nascente Certosa di Pavia. La Natività che Michelino disegna a grisaille

(Ambrosiana) potrebbe essere stata un progetto per una vetrata, ma anche per altre destinazioni.

Nel 1396 Michelino realizza

il Commento ai Salmi di S. Agostino (Vaticano, ms. vat. Lat. 451) ed entro il 1400 partecipa

alla realizzazione di due codici: il Libro d’ore oggi alla Biblioteca comunale di Avignone (ms 111) porta un calendario illustrato che conferma come nella bottega

confluissero anche i modelli di Giovannino e Salomone de Grassi: nel mese di Febbraio un pesce ha abboccato all’amo di un pescatore,

mentre altri pesci guizzano nel lago. Soggetto curioso per illustrare questo mese, ma che si trova anche nel foglio 208 della Historia plantarum (Biblioteca

Casanatense), che si miniava in contemporanea nella bottega, con l’apporto dei Grassi. La copertina di questa Historia plantarum, regalata da Gian Galeazzo all’imperatore

Venceslao, è stata attribuita proprio a Michelino.

L’altro Libro d’Ore (ex Bodmer, oggi Pierpont Morgan Library, New York,

ms 944) è considerato il suo capolavoro. L’altro Libro d’Ore (ex Bodmer, oggi Pierpont Morgan Library, New York,

ms 944) è considerato il suo capolavoro.

Quando nel 1403 ricevette l’incarico

da Caterina Visconti di miniare il frontespizio per l’Elogio funebre composto per la morte del duca Gian Galeazzo dall’agostiniano

Pietro da Castelletto, Michelino recupera la lezione di Jean d’Arbois e produce un capolavoro di cortesia nordica. Lo stile è

aggraziato, come quello del figlio di Giovanni, Stefano da Verona, col quale Michelino viene spesso confuso dagli storici d’arte. All’elogio fra’

Pietro aggiunge la Genealogia dei Visconti (BNF, ms

lat. 5888) dal matrimonio tra Anchise e Venere a Filippo Maria Visconti. Il nuovo signore Giovanni Maria Visconti ebbe il suo ritratto di mano di Michelino e forse uno ne fece anche la duchessa Caterina Visconti (non ne resta più nulla). Quando nel 1403 ricevette l’incarico

da Caterina Visconti di miniare il frontespizio per l’Elogio funebre composto per la morte del duca Gian Galeazzo dall’agostiniano

Pietro da Castelletto, Michelino recupera la lezione di Jean d’Arbois e produce un capolavoro di cortesia nordica. Lo stile è

aggraziato, come quello del figlio di Giovanni, Stefano da Verona, col quale Michelino viene spesso confuso dagli storici d’arte. All’elogio fra’

Pietro aggiunge la Genealogia dei Visconti (BNF, ms

lat. 5888) dal matrimonio tra Anchise e Venere a Filippo Maria Visconti. Il nuovo signore Giovanni Maria Visconti ebbe il suo ritratto di mano di Michelino e forse uno ne fece anche la duchessa Caterina Visconti (non ne resta più nulla).

Gli appunti di Michelino sono rimasti in un taccuino, detto Libretto degli Anacoreti (Gabinetto

Nazionale delle Stampe, Roma, 3727-3756), che raggruppa studi dal vero (non tutti di sua mano), che verranno utilizzati ancora da suo figlio Leonardo

da Besozzo quando nel 1438 andrà a Napoli a dipingere le Storie della vita di eremiti agostiniani nella Cappella di Sergianni Caracciolo del Sole a S. Giovanni a Carbonara.

Il 13 luglio 1404 il

trentenne Michelino è assunto dalla Fabbrica del Duomo per eseguire disegni per vetrate, ma in quell’anno abbandona la Lombardia ormai nel caos politico e sceglie il Veneto.

Quando nel 1410 verrà chiamato a Venezia dallo scultore Niccolò Lamberti, aveva già fama di “pictor excellentissimus inter omnes pictores mundi”. L’Alcherio si rivolge a lui per una ricetta di azzurro ultramarino. In questo ambiente incontra i suoi coetanei Gentile da Fabriano, importantisimo

esponente di quello che verrà definito “gotico cortese”, e Pisanello, che resta affascinato dagli schizzi di Michelino. Qui l’artista pavese prende ad apprezzare l’oro,

le gemme, gli stucchi e tutti i moderni artifici per rendere ancora più preziose le tavole o gli affreschi. Per la famiglia veneziana dei Cornaro partecipa nel 1414 con una sola bella pagina alla miniatura delle Epistole di S. Gerolamo (British Library di Londra, ms Egerton 3266): a

fondo pagina minia entro quadrilobi la Preghiera nell’orto, la Trinità e la Resurrezione.

Al suo ritorno a Milano nel 1417, Michelino da Besozzo esegue una Crocefissione a fresco per il Duomo di Monza; dall’agosto

1418 riprende la collaborazione con la Fabbrica del Duomo con l’incarico di colorare con oro, argento e azzurro ultramarino una Madonna posta nella chiave di

una volta. Nel giugno 1421 si occupa di pitture non meglio identificate all’altare dei SS. Quirico e

Giulitta in Duomo e nel frattempo, almeno dal 1419, risulta che stava lavorando a una serie di 12 antelli

di vetrate per lo stesso altare, lavoro che si protrae fino al 1425 con la collaborazione del figlio Leonardo. La committenza è della Corporazione dei Farmacisti, alla quale aderivano i Pittori, per celebrare l’ingresso

trionfale di Filippo Maria Visconti in Duomo nel giorno di S. Giulitta. Sono gli anni in cui Michelino ha la soprintendenza per tutte le

vetrate, ma l’esperimento non incontra il successo sperato, perché le vetrate dovranno essere sostituite pochi decenni dopo a causa della caduta del colore. Si sono salvati 4 Apostoli di disegno del Maestro (Parigi, Louvre, Gabinetto dei disegni, 9833), uno dei quali porta il cappello e la corona che lo avvicinano alla carta

dell’Imperatore nei mazzi di carte viscontei. Sono ora rimontati in una finestra del transetto meridionale. Per la Fabbrica esegue ancora nel 1429 un golfalone, nel 1439 un Cristo, nel 1442

disegna sei antelli per il Duomo eseguiti da Giovanni da Marliano il Bezagnino. Poi la collaborazione sembra cessare.

Sotto la protezione di Filippo Maria

Visconti, la bottega di Michelino si allarga a coprire tutti gli aspetti della produzione artistica che rientrano nel mansionario: vetri, stendardi, disegni per

orafi, pittura su tavola, affresco, miniatura. Senza avere la pretesa di stabilire una cronologia (sempre discutibile) di tutte le sue commesse, vediamo di cosa si è occupata

principalmente questa bottega.

Da Pier Candido Decembrio sappiamo che il segretario ducale Marziano

da Tortona gli commissiona un mazzo di carte coi semi zoomorfi e 16 carte di divinità: il mazzo degli dèi per Filippo Maria Visconti. Qui tornarono buoni tutti gli appunti di Giovannino de Grassi, ma non

possiamo stabilire in che forma, perché il mazzo è perso. Ancora un manoscritto per Francesco Barbavaro (oggi alla Walters Art Gallery di Baltimora, ms W323), poi la bottega del Maestro sembra orientarsi verso le grandi campagne di affresco: nel 1427-28 il

committente è Giovanni Borromeo per il suo palazzo alle Cinque Vie, ma di questa fase non resta nulla. Qualche intervento all’abbazia di

Viboldone per accontentare un devoto (Madonna con Bambino e S. Lorenzo, 1430), poi tra il 1430 e il 1439 si registra un vuoto

inspiegato nell’attività di Michelino.

Nel 1439-40 si torna a

lavorare alla cappella di S. Martino in S. Eustorgio (settima a sinistra). Qui vale la pena di fermarsi (virtualmente, perché l’opera è persa) e di parlare del soggetto: la

duchessina Bianca Maria Visconti veniva rappresentata come la principessa del Pisanello in S. Anastasia a

Verona, con un grande balzo, lungo strascico, stoffe incollate sull’affresco e impreziosite da vetri e pietre dure. Tecnica effimera ma di straordinario effetto. Sulle vele

della volta la bottega di Michelino affrescò gli Evangelisti coi loro simboli, ambientati in un bosco rado dove gli animali sembrano trovare il loro contesto naturale.

Questo affresco si è fortunatamente salvato ed è ancora in situ.

Pisanello era a Milano nel maggio

1440 e si trattenne per alcuni mesi alla corte di Filippo Maria Visconti, che pensò di commissionargli una medaglia,

sembra per celebrare la pace stipulata tra lui, suo genero Francesco Sforza e Niccolò Piccinino.

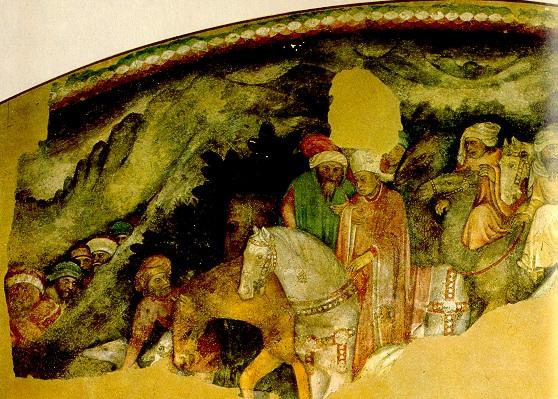

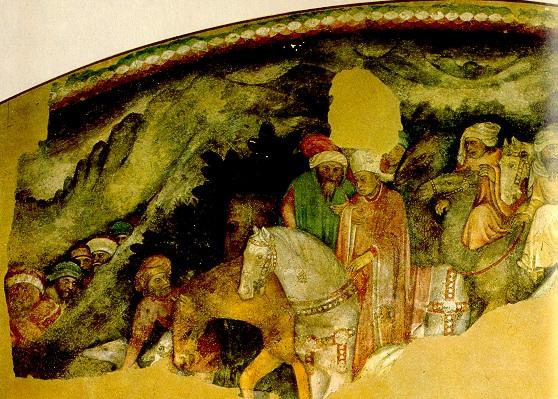

Nella chiesa di S. Maria Podone, su committenza di Vitaliano Borromeo venne affrescato nel 1440 un Corteo di Magi, altro tema caro al gotico cortese per lo sfoggio di abiti e lusso che permetteva. Era dipinto sull’arco d’ingresso a una cappella, ma ne resta ormai

solo la parte superiore alla Curia arcivescovile. Nella chiesa di S. Maria Podone, su committenza di Vitaliano Borromeo venne affrescato nel 1440 un Corteo di Magi, altro tema caro al gotico cortese per lo sfoggio di abiti e lusso che permetteva. Era dipinto sull’arco d’ingresso a una cappella, ma ne resta ormai

solo la parte superiore alla Curia arcivescovile.

L’arte di Pisanello, ancora più preziosa di quella di Gentile

da Fabriano, aveva contagiato tutte le corti. Nel 1442, ad esempio, Pisanello studiò i modelli da cerimonia per le nozze di Cecilia Gonzaga con Oddantonio da Moltefeltro,

che poi andarono a monte. Quei modelli di abiti fecero impazzire i cortigiani del Nord Italia e non solo: vi si trovavano tutte le novità di alta moda, come diversi tipi di

balzo, cappelli di paglia per gli uomini, le opelande femminili foderate di pelliccia pregiata, per gli uomini le mantellette di pelliccia frappata (cioè tagliata a codine), le

maniche di pelliccia sempre frappata e impreziosita di anellini per le donne, insomma, una vera sfilata di alta moda che ritroviamo anche nel mazzo

Brambilla eseguito in questi anni. Questi modelli oltre che nelle carte da gioco finirono anche sui muri di Palazzo Borromeo, dove nel 1440 era iniziata la seconda campagna di decorazione voluta da Filippo Borromeo. Si vedevano scene di vita agreste –

superstite la Raccolta delle melagrane -, episodi delle Storie di Esopo (1445), scene di vita

vera, come lo scampato naufragio di Filippo Borromeo al largo di Barcellona, una scusa per riproporre la Tempesta che Gentile

da Fabriano aveva dipinto nella Sala del Gran Consiglio di Palazzo Ducale a Venezia, all’interno degli episodi della Battaglia navale tra Venezia e Ottone III.

Nel cortile di Palazzo Borromeo Michelino da Besozzo affrescò il Trionfo dell’Amore,

ossia l’unione delle destre o matrimonio tra Filippo Borromeo e Franceschina di Lancillotto Visconti, sullo stile della carta da gioco

“il Matrimonio”. Il Maestro scomparve dalla scena intorno al 1450 a 78 anni. Qualcuno ha insinuato che si fosse trasferito a Mantova, dove avrebbe eseguito i ritratti dei consoli delle Arti di quella città (Camera del

Commercio), ma i guasti causati dal tempo non permettono un’attribuzione certa. Il figlio Melchiorre non ha lasciato tracce della sua attività, mentre Leonardo

da Besozzo si era ormai definitivamente trasferito nel Regno di Napoli dove restano scarse testimonianze della sua attività.

E’ ritenuto da Ragghianti l’autore degli affreschi con la Storia di Griselda alle pareti

della camera da letto di Pier Maria Rossi a Roccabianca intorno al 1458-64, ma non ci sono

documenti e anche l’attribuzione ad Antonio da Cicognara è altrettanto plausibile. Inoltre la qualità pittorica del frescante di

Roccabianca è molto inferiore a quella di Nicolò. Ci è noto come maestro vetraio, attivo nella seconda metà del Quattrocento nel cantiere del Duomo. La sua formazione avvenne in ambito piemontese, intorno al 1450, ma gli vengono riconosciuti influssi ferraresi. Nel Duomo si sono salvate due vetrate sicuramente di sua produzione: le Storie di Giovanni

Damasceno (1479) e le Storie di S. Eligio.

In S. Pietro in Ciel d’Oro si trovava il più importante scriptorium pavese, nel quale

lavorava come copista e miniatore fra’ Pietro. Per Pasquino Capelli, il suo maggior committente, fra’ Pietro miniò un’opera monumentale, la Naturalis Historia di Plinio (Milano, Ambrosiana, ms E 24 inf.), copiata da Armanno de Alemania e datata 1389. Il frate agostiniano si divertì a riempire i margini di animaletti, personaggi fantastici e tutto il repertorio che da anni si era

ormai affermato nei codici francesi. Dopo la tragica fine del Capelli, il codice passò a Giovanni Attendolo Bolognini, castellano di Pavia. Nel Cinquecento fu comprato da

Francesco Ciceri per entrare nel 1603 all’Ambrosiana con tutta la sua biblioteca. In S. Pietro in Ciel d’Oro si trovava il più importante scriptorium pavese, nel quale

lavorava come copista e miniatore fra’ Pietro. Per Pasquino Capelli, il suo maggior committente, fra’ Pietro miniò un’opera monumentale, la Naturalis Historia di Plinio (Milano, Ambrosiana, ms E 24 inf.), copiata da Armanno de Alemania e datata 1389. Il frate agostiniano si divertì a riempire i margini di animaletti, personaggi fantastici e tutto il repertorio che da anni si era

ormai affermato nei codici francesi. Dopo la tragica fine del Capelli, il codice passò a Giovanni Attendolo Bolognini, castellano di Pavia. Nel Cinquecento fu comprato da

Francesco Ciceri per entrare nel 1603 all’Ambrosiana con tutta la sua biblioteca.

Precedentemente per lo stesso Capelli fra’ Pietro aveva copiato vari codici latini non figurati e codici illustrati “alla francese”, come il De Montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus (Vaticano, Reg. lat. 1477), di Giovanni Boccaccio, un repertorio del 1360 di nomi geografici ricorrenti nelle opere classiche , che fra’ Pietro aveva miniato nel 1374 ca. o come il Liber rerum memorandarium (BNF, lat. 6069T) del 1380 ca., opera incompiuta di Francesco Petrarca, che voleva illustrare con aneddoti

storici esempi di vizi e virtù.

Altri libri copiati da fra’ Pietro si trovano oggi alla Biblioteca Nazionale Francese: Ludus

de morte Claudii, Epistole e Tragoediae di Seneca (BNF, lat 8717), un Pietro d’Abano (BNF, lat. 6541), un Tolomeo (BNF, lat. 7258); un altro codice, un Cicerone, si trova a

Oxford (Bodl. Library, lat. 221) e un Cesare del 1385 a Leida (Biblioteca Universitaria, BPL 16A). Fra’ Pietro

copiò e miniò nel 1393 le iniziali del De Feudis (BNF, lat. 11 727) del

giurista Baldo degli Ubaldi, che insegnava allo Studium pavese.

Link

nel WEB:

http://hoc.elet.polimi.it/diglib/CODICI/

capprofcodicimanoscritto10_1.htm

Nella bottega di Giovanni di Benedetto da Como lavorava

Tomasino da Vimercate, un nome che è stato abbinato solo recentemente e in via dubitativa al Maestro del Libro d’Ore di Modena.

Nel 1387 questo maestro

aveva iniziato a miniare un altro Libro d’Ore (Modena, Biblioteca Estense, lat. Alfa.R.7.3.,

lat. 842) per il milanese Anselmo Rozio. Nel codice si trova infatti questa scritta “hec est ratio pasce composita per me. Anselmum rozium de mediolano” poi la data 1390. Alcuni motivi zoomorfi del codice sono ispirati agli studi dal vero fatti da Giovannino de Grassi

nel suo Tacuino, citazione non casuale, perché pare anzi possibile che Giovannino e più tardi suo figlio Salomone de’ Grassi si appoggiassero per i loro lavori a

questa bottega.

Tomasino e il giovane Salomone (nato nel 1379 ca.) sono i

principali protagonisti di un’opera gigantesca: i quattro volumi della Bibbia (Milano, Braidense, AE XIV, 24-27) commissionati nel 1396 da Gian Galeazzo Visconti per la Certosa di Pavia fondata in

quell’anno. Iniziata da Salomone, venne proseguita dalle prime pagine del secondo volume da Tomasino e dai suoi collaboratori (a causa della morte di Salomone nel 1400). Sempre

Gian Galeazzo nel 1398 volle un Libro d’Ore, rimasto incompiuto forse per la sopraggiunta

morte del duca nel 1402; oggi è noto come Libro d’Ore di Isabella di Castiglia (L’Aja, Biblioteca Reale, ms 76F6), prodotto nella bottega e curato soprattutto

da un miniatore che illustrò anche un Evangelario (Oxford, Bodleian, Can. Lit. 376) destinato alla Certosa di Pavia. In Olanda, al Museo

Meermann Westreenian, si trova un Messale fratrum predicatorum, commissionato agli inizi del Quattrocento dal pavese Ardengo Folperti, miniato da questo maestro. Di mano di Tomasino è anche un Salterio (Bodleian, Can. Lit. 378) di 221

fogli oggi ad Oxford.

Opera di bottega è l’illustrazione curata intorno al 1400 della Divina Commedia (Firenze, Biblioteca Nazionale, ms Banco Rari 39), con le glosse di Francesco de Buti del

1393, dove in molte iniziali si vede la mano del Tomasino. Il Paradiso è invece curato dal miniatore che aveva partecipato al Libro d’Ore di Bertrando

de Rossi (BNF, lat. 757). Come si vede, la continuità della bottega non era venuta meno.

Il Maestro lavorò alle Romule fabulae di Gualterio Anglico (Bologna,

Biblioteca Universitaria, cod. 1213) e a una serie di Tacuina sanitatis, in collaborazione con Giovannino e Salomone de’ Grassi.

Gian Galeazzo fece copiare il Tacuinum sanitatis di Ibn Butlan (Università di Liegi), un

interessante manuale di medicina dell’XI secolo scritto da un arabo di Bagdad divenuto monaco; il Tacuinum ricopiato e miniato era anche un pretesto per esibire l’abilità

nell’illustrazione delle piante inserite in ambiente cortese. Fu un successo e la bottega produsse anche l’Historia plantarum (Roma, Biblioteca Casanatense,

Roma, ms. lat. 459). Nel frontespizio compaiono Venceslao IV, le Virtù e i Grandi Elettori (f. 1r). Uno di questi è quello che incoronò Gian Galeazzo in S. Ambrogio e che

compare nella miniatura dell’incoronazione fatta da Anovelo da Imbonate. Fu poi la volta del Theatrum sanitatis (Roma,

Biblioteca Casanatense, 4182).

Come Giovanni di Benedetto da Como, anche Tomasino da

Vimercate era un frescante. Gli sono stati attribuiti una serie di interventi: a Milano, nella chiesa di S. Eustorgio, affrescò nella cappella degli Arluno (oggi di S. Giuseppe)

un’Apparizione di Cristo a S. Domenico con devoto, inquadrata in uno spazio cuspidato che risentiva dei recenti modelli del Duomo. Intorno al 1395 il maestro diresse la campagna di affresco delle vele nel transetto del Duomo di Cremona con 37 episodi dall’Antico

Testamento.

Link nel WEB:

http://hoc.elet.polimi.it/diglib/CODICI/

capprofcodicimanoscritto7_1.htm

Artisti milanesi, padre e figlio. Parteciparono dal 1395 con Giovanni

di Benedetto da Como alla campagna di affresco delle vele nel transetto del Duomo di Cremona con 37 episodi dall’Antico Testamento. Sono più noti per gli affreschi

realizzati nel 1400 in S. Maria dei Ghirli a Campione, un Giudizio Universale ricco di aneddoti e

molto cortese. Bisogna ritenere che i de’ Veris collaborassero anche con la bottega di Tomasino da Vimercate, perché una

partecipazione congiunta della bottega è stata rintracciata negli affreschi della volta e della lunetta terminale della chiesa di S. Maria in Selva nel cimitero di Locarno,

realizzati nel 1400 per volere di un certo Giovannino detto pellegrino. Artisti milanesi, padre e figlio. Parteciparono dal 1395 con Giovanni

di Benedetto da Como alla campagna di affresco delle vele nel transetto del Duomo di Cremona con 37 episodi dall’Antico Testamento. Sono più noti per gli affreschi

realizzati nel 1400 in S. Maria dei Ghirli a Campione, un Giudizio Universale ricco di aneddoti e

molto cortese. Bisogna ritenere che i de’ Veris collaborassero anche con la bottega di Tomasino da Vimercate, perché una

partecipazione congiunta della bottega è stata rintracciata negli affreschi della volta e della lunetta terminale della chiesa di S. Maria in Selva nel cimitero di Locarno,

realizzati nel 1400 per volere di un certo Giovannino detto pellegrino.

Ai de’ Veris gli storici hanno assegnato alcune pagine (da f. 88 a f. 95) del Tacuinum

sanitatis (Vienna, Biblioteca Nazionale, Serie Nuova 2644), che ha lo stesso impianto e sfrutta certe iconografie rintracciabili

nei Tacuina prodotti dalla bottega.

Link nel WEB:

http://www.artnet.com/library/08/0888/T088830.asp

E’ la bottega più legata al cantiere del Duomo. Dal 1401 al 1409 vi figura il capostipite Cristoforo Zavattaro come addetto alla preparazione dei

modelli per le vetrate. E’ un momento di stasi nella Fabbrica, nella quale sono presenti solo gli ingegneri Giovanni Magatto, Antonio da Muggiò e Nicola Bozzardo. Anche suo figlio Franceschino Zavattaro esordisce nel 1417 nel Duomo come disegnatore di vetrate: era il momento in cui si pensava a costruire i grandi finestroni absidali, che dovevano essere riempiti con quella ragnatela di tesserine vitree, lavoro presieduto da Michelino da Besozzo.

Dopo un grande lasso di tempo rimasto per noi senza documentazione, ritroviamo Franceschino nel 1444 insieme al figlio Gregorio a dipingere la cappella di S. Vincenzo nel Duomo di Monza con le Storie di Teodolinda, la regina longobarda lì sepolta. La campagna di affresco

proseguì per due anni e la bottega non si fece scrupolo di usare come modelli per le figure le carte da gioco dei Bembo (o fu una

citazione voluta e autorizzata?). Questa trasposizione ha ingenerato per decenni un’autentica confusione su chi aveva dipinto i mazzi di carte, attribuendone la paternità

agli Zavattari. Gli alti copricapi a corna velate sono invece tratti dalle miniature franco-fiamminghe, che circolavano anche in Lombardia. In alcuni riquadri, come nel Funerale

di Autari, Gregorio si dimostra un attento ritrattista, più catturato dalla fisionomia e dall’espressione dei volti, osservati dal vero, che non dalla resa

anatomica dei corpi, sempre bambocceschi. Per l’altare della cappella venne dipinta la tavoletta ovale della Vergine assunta (cm 9 x 7, Pinacoteca di Brera), staccata da un’ancona dispersa. Dopo un grande lasso di tempo rimasto per noi senza documentazione, ritroviamo Franceschino nel 1444 insieme al figlio Gregorio a dipingere la cappella di S. Vincenzo nel Duomo di Monza con le Storie di Teodolinda, la regina longobarda lì sepolta. La campagna di affresco